МРТ и КТ в диагностике спондилолиза

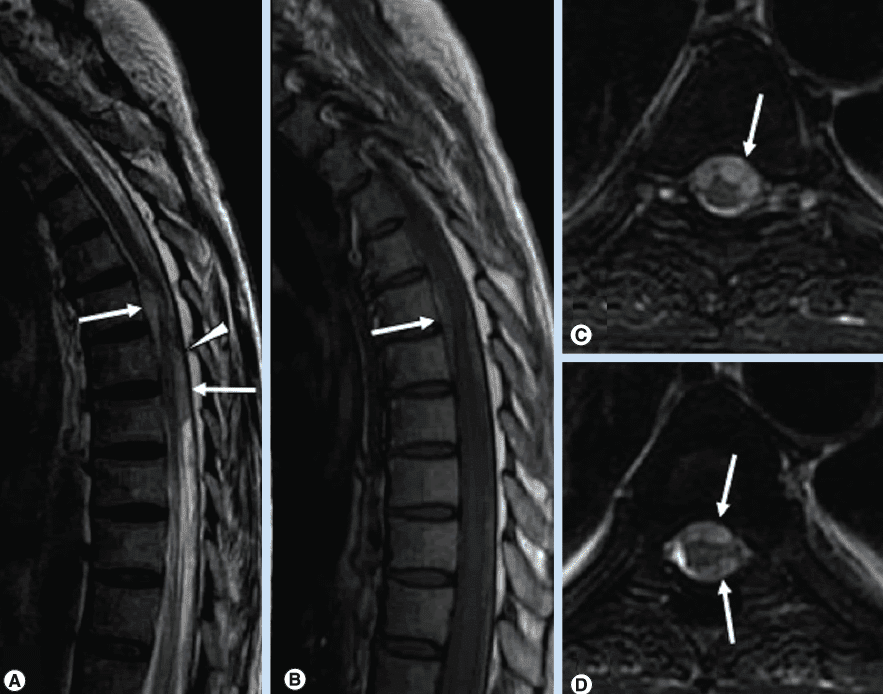

Магнитно-резонансная томография при спондилолизе хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при спондилолизе хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

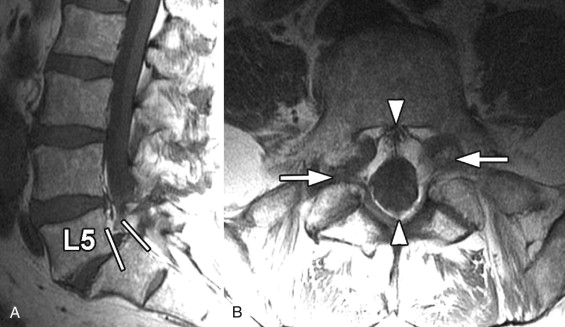

В режиме Т1 определяется дефект или истончение перешейка межсуставной части дуги позвонка, обычно на уровне L5.

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал в зоне перешейка при наличии реактивного отёка, что свидетельствует о фазе нестабильности или стресса.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркиваются признаки костномозгового отёка в дуге позвонка и телах смежных сегментов.

Фиксируются сопутствующие изменения межпозвоночного диска, включая признаки дегенерации, протрузии и снижение высоты диска на уровне поражения.

Определяется влияние дефекта на просвет позвоночного канала и корешковые карманы при возможной ассоциированной спондилолистезии.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Состояние костномозгового компонента в области перешейка фиксируется в Т2 и STIR-подобных режимах, что позволяет отличить активную фазу от хронической.

- Наличие реактивных изменений и воспалительного ответа в теле позвонка отображается по характеру сигнала.

- Состояние межпозвоночного диска, ширина спинномозгового канала и наличие компрессии корешков уточняются при многоплоскостной визуализации.

- Метод определяет стадию процесса: стресс-реакция, острый дефект или фиброзно-костное несращение.

- МРТ позволяет исключить другие причины болевого синдрома — опухоли, инфекции, очаги остеонекроза.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Точные костные контуры дефекта перешейка не фиксируются без костного окна.

- Невозможно оценить плотность костной ткани и степень склероза в зоне хронического лизиса.

- Не всегда определяется наличие микротрещин при малом размере дефекта.

- При выраженной деформации поясничного отдела возможно снижение визуализации из-за артефактов движения.

- Сложно дифференцировать малые фиброзные перешейки от истинного костного дефекта.

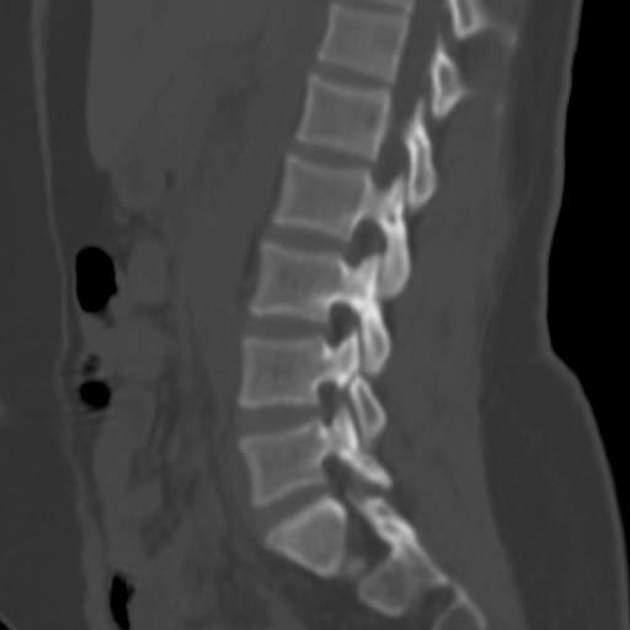

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики спондилолиза, потому что не определяет стадию патологического процесса, не визуализирует отёк костного мозга и не фиксирует активность воспаления в зоне перешейка. Спондилолиз представляет собой дефект межсуставной части дуги позвонка, связанный с нарушением костной непрерывности, часто протекающий с фазами нестабильности. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и рентгенография в функциональных проекциях. Оданко компьютерная томография при спондилолизе выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики спондилолиза, потому что не определяет стадию патологического процесса, не визуализирует отёк костного мозга и не фиксирует активность воспаления в зоне перешейка. Спондилолиз представляет собой дефект межсуставной части дуги позвонка, связанный с нарушением костной непрерывности, часто протекающий с фазами нестабильности. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и рентгенография в функциональных проекциях. Оданко компьютерная томография при спондилолизе выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется дефект перешейка межсуставной части дужки позвонка, чаще двусторонний, в зоне L5 или L4.

Фиксируется прерывистость контуров между верхним и нижним суставными отростками позвонка.

Определяется сглаживание, округление или склероз краёв дефекта при хроническом течении.

Визуализируются костные мостики, остеофиты или псевдоартроз в области лизиса.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляется минимальная щель, линии трещин или признаки незаращения костного перешейка.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма, размеры и точное расположение дефекта фиксируются при аксиальной и сагиттальной реконструкции.

- Плотность костных краёв, наличие уплотнений и участков остеосклероза оцениваются количественно.

- Степень смещения тел позвонков при сопутствующем спондилолистезе уточняется в прямой проекции.

- Признаки хронического течения, включая костные адаптационные изменения, визуализируются при тонкосрезовом сканировании.

- Метод применяется для подтверждения диагноза при спорных результатах рентгенографии или при подготовке к оперативному лечению.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Стадия процесса (острый или хронический) не определяется без анализа костномозгового сигнала.

- Отсутствует информация о состоянии мягких тканей, включая межпозвоночные диски и связочный аппарат.

- Не выявляется отёк кости, реактивное воспаление или стресс-реакции без МР-данных.

- Невозможно оценить компрессию спинного мозга и степень корешковой деформации.

- При отсутствии выраженных костных изменений начальная стадия стресс-реакции может не визуализироваться.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация отёка, сигнала от костной ткани и мягких структур позвоночника |

Рентгеновские лучи, детальное отображение костных структур, включая дефекты перешейка и склероз |

|

Чувствительность к костным изменениям |

Умеренная — визуализируется зона отёка и фаза нестабильности, но границы дефекта менее чёткие |

Высокая — определяется точная форма, контур и плотность костного дефекта |

|

Чувствительность к изменениям мягких тканей |

Высокая — отображаются диски, корешки, связки и костномозговые реакции |

Недостаточная — мягкие ткани визуализируются слабо, без функциональных характеристик |

|

Определение границ опухоли |

Не применяется, но позволяет исключить опухоли как причину боли |

Не применяется, но костные очаги деструкции могут быть выявлены косвенно |

|

Выявление периостальной реакции |

Определяется через костномозговой отёк и воспалительные изменения |

Может фиксироваться как краевая склерозированная зона при хроническом течении |

|

Визуализация костного мозга |

Высокая — отображается отёк, стресс-реакция, воспаление в теле позвонка |

Отсутствует — костномозговой компонент не оценивается |

|

Дифференциация доброкачественных и злокачественных опухолей |

Позволяет исключить опухоли по структуре сигнала и отсутствию инфильтрации |

Позволяет оценить костную структуру, но не даёт информации о тканевом составе |

|

Выявление метастазов |

Может фиксировать опухолевые очаги в теле позвонка или дуге |

Позволяет увидеть остеолитические и склеротические изменения в костях |

|

Контрастное усиление |

Применяется редко, при подозрении на опухоль или воспалительный процесс |

Используется при необходимости уточнения опухолевого компонента или сосудистых структур |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Высокая: 6–8 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

30–40 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Лечение пациентов со спондилолизом методом костной аутопластики и остеосинтеза дужки позвонка / Надулич К.А., Теремшонок А.В., Нагорный Е.Б. // Хирургия позвоночника - 2011 - №3

- Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. М.,1995. - С. 319-320.

- Епифанов А.В. Физическая реабилитация больных с неврологическими проявлениями изолированных повреждений связочного аппарата позвоночника: Автореф. дис. д-ра мед. наук. М., 2002.

- Вреден P.P. Спондилолиз и спондилолистез. // В кн.: P.P. Вреден. Практическое руководство по ортопедии. Ленинград. - 1936. - с. 185192.

- Тагер И.Л. Спондилолиз. БМЭ. т.31. - с. 190-192.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ