МРТ и УЗИ в диагностике эндометриоза яичников

Магнитно-резонансная томография при эндометриозе яичников выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при эндометриозе яичников выявляет следующие анатомические признаки:

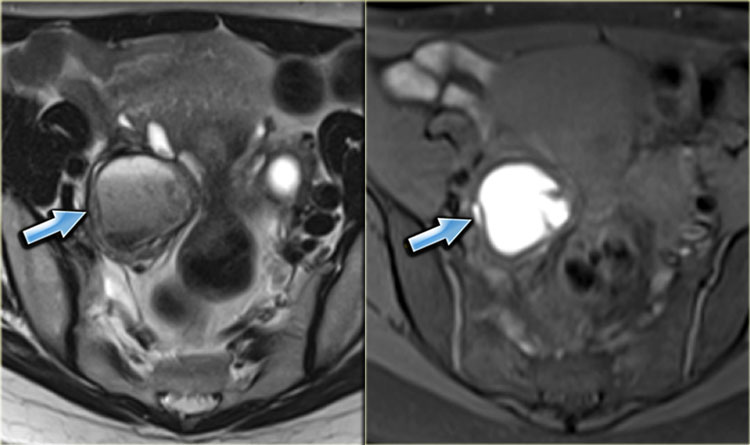

В режиме Т1-взвешенных изображений определяется гиперинтенсивный сигнал от округлого или овального образования в проекции яичника, сигнал соответствует содержимому с высоким содержанием гемосидерина.

В режиме Т2-взвешенных изображений визуализируется гипоинтенсивный сигнал от той же структуры с эффектом «затухания», сигнал отражает наличие старой крови и плотного белкового экссудата в полости эндометриомы.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется гиперинтенсивное образование с чёткими контурами и однородной структурой, сигнал подчёркивает эндометриоидную природу кисты.

В режиме с подавлением сигнала от воды сохраняется низкий сигнал от фиброзной капсулы и слабовыраженное повышение сигнала от окружающей ткани при наличии воспалительной инфильтрации.

В режиме с внутривенным контрастированием отсутствует накопление контраста в полости эндометриомы, сигнал визуализируется преимущественно в стенке, что подтверждает аваскулярный характер содержимого и умеренную периваскулярную активность.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры эндометриоза яичников:

- Объём содержимого эндометриоидной кисты, что имеет значение при определении показаний к оперативному лечению.

- Толщина капсулы, что используется при оценке риска фиброзной трансформации и адгезивного процесса.

- Степень гемосидерозного сигнала, что важно для подтверждения повторяющихся циклических кровоизлияний.

- Расположение и отношение эндометриомы к строме яичника, что имеет значение при планировании органосохраняющей операции.

- Протяжённость воспалительных изменений в прилежащих тканях, что используется при исключении спаечного процесса и вторичного поражения.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты эндометриоза яичников:

- Наличие малых очагов на поверхности яичника, что ограничено при отсутствии характерного гемосидерозного сигнала.

- Различие между эндометриомой и геморрагической кистой в острый период, что требует динамического наблюдения.

- Диагностика сопутствующего овуляторного процесса, что не отражается при отсутствии функционального компонента.

- Отражение микроваскуляризации в зоне очага, что невозможно без специфических контрастных протоколов.

- Точность определения сращений и вовлечённости соседних структур, что может снижаться при отсутствии выраженного воспалительного сигнала.

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики эндометриоза яичников, потому что оно ограничено в выявлении малых субкапсулярных очагов, анализе воспалительных изменений за пределами кисты и дифференциации эндометриомы от других образований при нетипичной эхогенности. Эндометриоз яичников представляет собой форму наружного генитального эндометриоза с образованием эндометриоидных кист, содержащих старую кровь. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и лапароскопия. Косвенно УЗИ при эндометриозе яичников выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики эндометриоза яичников, потому что оно ограничено в выявлении малых субкапсулярных очагов, анализе воспалительных изменений за пределами кисты и дифференциации эндометриомы от других образований при нетипичной эхогенности. Эндометриоз яичников представляет собой форму наружного генитального эндометриоза с образованием эндометриоидных кист, содержащих старую кровь. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и лапароскопия. Косвенно УЗИ при эндометриозе яичников выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется округлое или овальное образование с однородной низкой внутренней эхогенностью, структура соответствует содержимому с признаками старой крови, капсула образования выглядит утолщённой и плотной, эхогенность может быть мелкодисперсной без выраженных перегородок, а яичниковая ткань смещена по периферии.

В режиме сканирования мягких тканей определяется умеренное уплотнение прилежащих участков с незначительной деформацией контуров, структура капсулы сохраняется без признаков прорыва.

В допплеровском режиме отсутствует выраженный кровоток в стенке образования и в его просвете, что подтверждает неовуляторный и аваскулярный характер содержимого.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры эндометриоза яичников:

- Объём и форма образования, что используется при контроле динамики и оценке риска осложнений.

- Эхогенность содержимого, что имеет значение при дифференциации с другими кистозными структурами.

- Толщина капсулы, что используется при анализе выраженности хронического воспаления.

- Состояние прилежащей ткани яичника, что важно при планировании органосохраняющих вмешательств.

- Наличие или отсутствие кровотока, что имеет значение при исключении активного овариального процесса или опухолевой васкуляризации.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты эндометриоза яичников:

- Слабовыраженные субкапсулярные очаги, что остаются за пределами чувствительности при стандартном сканировании.

- Различие между эндометриомой и функциональной кистой при смешанной эхогенности, что требует повторного контроля.

- Оценка характера воспалительных изменений за пределами капсулы, что ограничено при отсутствии выраженного инфильтрата.

- Визуализация структуры капсулы при наличии плотных кишечных петель в проекции яичника, что затрудняет доступ.

- Диагностика рецидивирующих очагов при одностороннем обзоре, что снижает полноту оценки у пациенток с хроническим течением заболевания.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация содержимого кисты и фиброзных изменений |

Ультразвуковые волны, визуализация эхогенности капсулы и структуры эндометриомы |

|

Чувствительность к изменениям стенки |

Высокая — определяет толщину капсулы, её фиброз и реактивные изменения прилежащих тканей |

Средняя — визуализирует утолщённую стенку, но ограничена при плотных структурах |

|

Чувствительность к содержимому |

Высокая — гиперинтенсивный сигнал от гемосидерина и белкового экссудата |

Средняя — эхогенность отражает старую кровь, но ограничена при мелкодисперсной структуре |

|

Определение границ образования |

Высокая — чётко визуализирует контуры и их отношение к ткани яичника |

Средняя — контуры определяются, но могут быть неразличимы при кишечных перекрытиях |

|

Выявление парависцеральных изменений |

Средняя — визуализирует инфильтраты и воспаление при отёке клетчатки |

Ограничена — уплотнение прилежащих тканей выявляется, но без глубокой детализации |

|

Визуализация полости и перегородок |

Высокая — структура эндометриомы отображается с эффектом «затухания» |

Средняя — перегородки не выражены, структура однородная при стабильном течении |

|

Различие между типами содержимого |

Высокая — различает гемосидероз, белковый экссудат и свежую кровь |

Ограничена — эхогенность может совпадать при геморрагических кистах |

|

Выявление васкуляризации |

Средняя — слабое накопление контраста ограничено стенкой, содержимое аваскулярно |

Средняя — отсутствие кровотока в стенке подтверждает неовуляторный характер |

|

Контрастное усиление |

Применяется — контраст визуализируется в стенке при умеренной активности |

Отсутствует |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

30–40 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Леваков, С.А. Прогнозирование рецидива эндометриоза яичников и его неопластической трансформации / С.А. Леваков, Т.А. Громова // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2019. - Т. 19, № 4. - С. 17-21.

- Печеникова, В.А. Клинико-морфологические и морфофункциональные особенности эндометриоза яичников / В.А. Печеникова, Д.Ф. Костючек, Е.Н. Дурасова // Журнал акушерства и женских болезней. - 2010. - № 5. -C. 110-117.

- Карселадзе А.И. Эндометриоз яичников. //Архив патологии. 1990. - № 9.1. С. 50-80.

- Колгушкина Т.Н. Актуальные вопросы гинекологии. Минск.: «Высш. шк.», 2000.-332с.

- Лищук В.Д. Клинико-морфологические особенности эндометриоза яичников в прогностическом аспекте: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 1993. -20с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ