МРТ и УЗИ в диагностике полипа цервикального канала

Магнитно-резонансная томография при полипе цервикального канала выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при полипе цервикального канала выявляет следующие анатомические признаки:

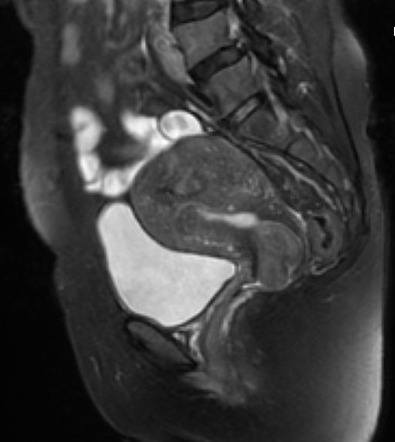

В режиме Т1-взвешенных изображений определяется изоинтенсивный или слегка гипоинтенсивный узел в просвете цервикального канала, сигнал соответствует плотной фиброзно-железистой ткани без признаков кровоизлияния.

В режиме Т2-взвешенных изображений визуализируется гиперинтенсивное округлое или овальное образование в пределах канала, сигнал отражает отёчные или железистые компоненты полипа.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется чётко очерченное внутриполостное образование с однородной структурой, сигнал отделяется от окружающей стромы цервикса.

В режиме с подавлением сигнала от воды окружающая ткань визуализируется однородно, сигнал от полипа сохраняется, а отёчные изменения вокруг отсутствуют.

В режиме с внутривенным контрастированием определяется умеренное равномерное накопление контраста в полости полипа, сигнал подтверждает доброкачественный васкуляризованный компонент.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём мягкотканного компонента, что имеет значение при определении показаний к удалению.

- Толщина и протяжённость основания полипа, что используется при планировании хирургического вмешательства.

- Степень однородности структуры, что важно для исключения участков атипии или кровоизлияния.

- Характер контрастирования, что используется при отличии доброкачественного процесса от инвазивного роста.

- Отношение полипа к стенке цервикального канала, что имеет значение для оценки глубины прикрепления.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Строение тонкой ножки полипа, что ограничивает определение места прикрепления при минимальной васкуляризации.

- Различие между железистым и фиброзным компонентом, что затруднено при одинаковом характере сигнала.

- Полипы диаметром менее 5 мм, что остаются за пределами разрешающей способности стандартных режимов.

- Оценка сосудистой ножки без ангиографического режима, что снижает точность при анализе перфузии.

- Форма полипа при сопутствующей деформации канала, что ограничивает точность морфологической оценки.

Ультразвуковое исследование при полипе цервикального канала выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование при полипе цервикального канала выявляет следующие анатомические признаки:

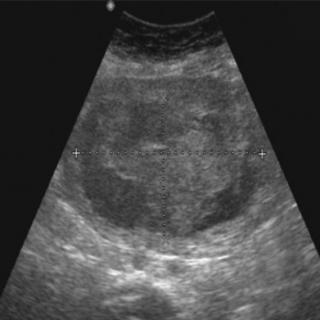

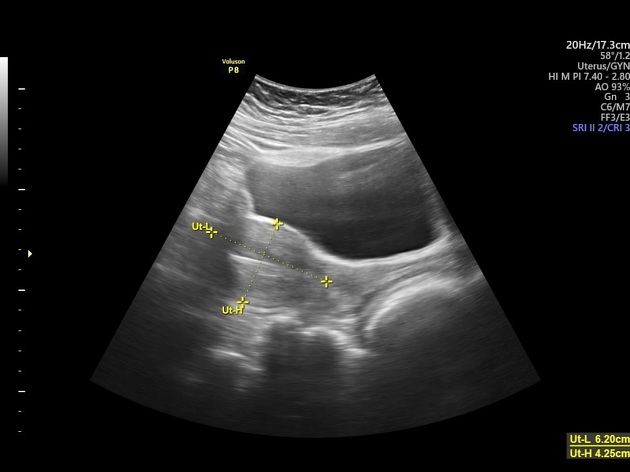

В серошкальном режиме визуализируется гипоэхогенное или изоэхогенное округлое образование в просвете цервикального канала с чёткими контурами, структура соответствует фиброзно-железистому полипу, ножка может определяться как гиперэхогенное линейное включение, слизистая оболочка вокруг полипа остаётся неизменённой, стенки канала не утолщены и структура шейки не деформирована.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется равномерное утолщение слизистого слоя в зоне прикрепления полипа без признаков инфильтрации, структура указывает на локальное разрастание эндоцервикальной ткани.

В допплеровском режиме регистрируется сосудистый сигнал по ходу ножки или в центре образования, кровоток имеет однонаправленный характер с низкой скоростью, что подтверждает доброкачественную васкуляризацию.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размер и форма полипа, что имеет значение при контроле роста и решении вопроса об удалении.

- Толщина ножки, что используется при оценке риска перекрута или травматизации.

- Структура и эхогенность содержимого, что важно для исключения кистозной трансформации или воспалительных изменений.

- Контуры прикрепления к стенке канала, что используется при дифференциации от гиперплазии слизистой.

- Наличие кровотока в допплеровском режиме, что имеет значение при подтверждении доброкачественного характера.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Выявление полипов малых размеров при закрытом наружном зеве, что ограничивает чувствительность трансабдоминального доступа.

- Дифференциация между полипом и гиперпластическим разрастанием, что затруднено при схожей эхокартине.

- Определение глубины прикрепления при плотной структуре шейки, что снижает точность локализации основания.

- Чёткость визуализации в условиях перегиба или ретрофлексии матки, что ограничивает доступ к нижнему сегменту канала.

- Оценка степени васкуляризации при слабом кровотоке, что может не регистрироваться при хроническом течении процесса.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягкотканных структур и контрастных сосудистых компонентов |

Ультразвуковые волны, визуализация тканей цервикального канала и сосудистой ножки |

|

Чувствительность к изменениям стенки |

Высокая — определяет толщину и структуру слизистой оболочки канала и зону прикрепления полипа |

Средняя — отображает утолщение слизистого слоя, но ограничена в оценке глубины |

|

Чувствительность к содержимому |

Высокая — визуализирует однородность ткани полипа и наличие отёчных или железистых компонентов |

Средняя — отображает эхогенность образования, но не различает фиброз и отёк |

|

Определение границ образования |

Высокая — отображает чёткие контуры полипа и его взаимоотношения с просветом канала |

Высокая — визуализирует округлое образование с чёткими границами в просвете канала |

|

Выявление парависцеральных изменений |

Не применяется — исследование ограничивается внутренним слоем цервикального канала |

Не применяется — визуализация за пределами стенки не проводится |

|

Визуализация полости и перегородок |

Ограничена — структура полипа отображается однородно, внутренние элементы не дифференцируются |

Ограничена — внутренняя структура отображается при наличии кистозных включений |

|

Различие между типами содержимого |

Средняя — не всегда позволяет различить железистый и фиброзный компоненты |

Ограничена — сходная эхогенность затрудняет точную классификацию ткани |

|

Выявление васкуляризации |

Высокая — равномерное накопление контраста отражает доброкачественную гиперваскуляризацию |

Высокая — кровоток по ножке и в центре узла подтверждает доброкачественный характер |

|

Контрастное усиление |

Применяется — умеренное накопление контраста подтверждает васкуляризированную ткань |

Отсутствует |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

25–40 мин |

5–10 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бебнева Т. Н., Бриль Ю. А., Алев И. А. Новые возможности в лечении заболеваний шейки матки: первые доказательства эффективности комбинированных схем // 2015. — № 6. — С. 55-61.

- Баисова Б. И. и др. Гинекология: учебник / под ред. Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 432 с.

- Пегу Б., Шринивас Б. Х., Саранья Т. С. и др. Полип шейки матки: оценка необходимости планового хирургического вмешательства и его взаимосвязи с цитологическим исследованием мазка из шейки матки и патологией эндометрия: ретроспективное исследование // Акушерско-гинекологические науки. 2020. Том 63(6). Стр. 735-742.

- Могиревская О. А. Клинико-морфологические аспекты гиперплазий слизистой оболочки цервикального канала /Автореф. дисс. канд. мед. наук. М. 1997.-23с.

- Кармишева М. Н. Оптимизация тактики ведения женщин с полипами цервикального канала / Дис. … канд. мед. наук. — 2012. — 140 с.

- Зыкин Б.И. Ультразвуковая диагностика в гинекологии. Атлас. М.: Видар, 1994.-76 С.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ