МРТ и УЗИ в диагностике ретроцервикального эндометриоза

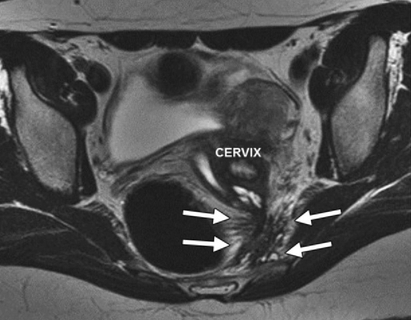

Магнитно-резонансная томография при ретроцервикальном эндометриозе выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при ретроцервикальном эндометриозе выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1-взвешенных изображений определяется участок повышенного сигнала в зоне позадишеечного пространства, сигнал соответствует наличию гемосидерина и компонентов старой крови в фиброзно-изменённой ткани.

В режиме Т2-взвешенных изображений визуализируется зона пониженного сигнала с неравномерными границами, сигнал отражает наличие плотной эндометриоидной инфильтрации с элементами фиброза.

В режиме с подавлением сигнала от жира определяется гетерогенный очаг в проекции ретроцервикальной области, сигнал состоит из чередующихся гиперинтенсивных и гипоинтенсивных участков, что соответствует фиброзно-геморрагическому компоненту.

В режиме с подавлением сигнала от воды сохраняется низкий сигнал от основного очага, окружающая клетчатка визуализируется с участками лёгкого отёка.

В режиме с внутривенным контрастированием выявляется умеренное накопление контраста в активной части очага, сигнал подтверждает наличие персистирующего воспалительного процесса в эндометриоидной ткани.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Глубина инфильтрации клетчатки позадишеечного пространства, что имеет значение при определении степени поражения и планировании объёма хирургического вмешательства.

- Толщина эндометриоидного очага, что используется при контроле прогрессирования заболевания.

- Протяжённость спаечного компонента, что важно при анализе вовлечённости соседних структур, включая прямую кишку и крестцово-маточные связки.

- Наличие геморрагических включений, что имеет значение при дифференциации активного и фиброзного эндометриоза.

- Форма и границы инфильтрата, что используется при уточнении распространения и выявлении сочетанного тазового эндометриоза.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Различие между плотной фиброзной тканью и инертной спаечной капсулой, что ограничивает точность стадирования.

- Малые эндометриоидные очаги без кровянистого содержимого, что снижает чувствительность в фазе ремиссии.

- Оценка подвижности прямой кишки и матки, что невозможно при статичной визуализации и ограничивает анализ спаечного процесса.

- Отражение активности воспалительного компонента без чёткого накопления контраста, что затрудняет диагностику в хронической форме.

- Визуализация поверхностных перитонеальных очагов, что ограничено при их тонкости и отсутствии гемосидерина.

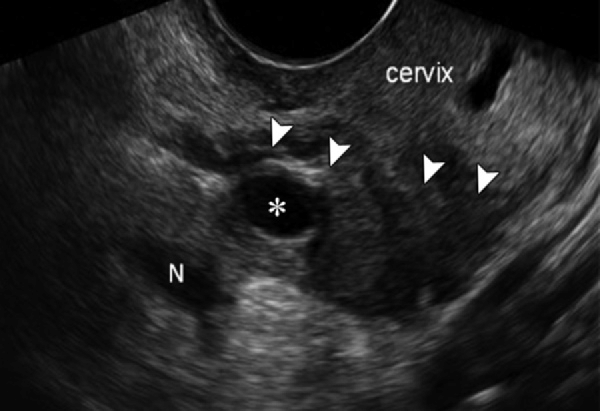

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики ретроцервикального эндометриоза, потому что ограничено в оценке глубины инфильтрации, различии активных и фиброзных очагов и визуализации слабовыраженных перитонеальных включений при невыраженных анатомических смещениях. Ретроцервикальный эндометриоз представляет собой форму наружного эндометриоза с поражением позадишеечного пространства, сопровождающуюся болевым синдромом, диспареунией и нарушениями функций тазовых органов. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и лапароскопия. Косвенно УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым исследованием для диагностики ретроцервикального эндометриоза, потому что ограничено в оценке глубины инфильтрации, различии активных и фиброзных очагов и визуализации слабовыраженных перитонеальных включений при невыраженных анатомических смещениях. Ретроцервикальный эндометриоз представляет собой форму наружного эндометриоза с поражением позадишеечного пространства, сопровождающуюся болевым синдромом, диспареунией и нарушениями функций тазовых органов. Для диагностики назначаются магнитно-резонансная томография и лапароскопия. Косвенно УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется гипоэхогенный участок неправильной формы в проекции заднего свода влагалища и позадишеечного пространства, структура соответствует эндометриоидной инфильтрации с нечёткими границами, стенка заднего свода выглядит утолщённой и ригидной, матка смещается кпереди и может быть фиксирована, а прямая кишка приближается к задней поверхности шейки с утратой нормального межорганного скольжения.

В режиме сканирования мягких тканей определяется снижение эхогенности парацервикальной клетчатки и увеличение толщины крестцово-маточных связок, структура соответствует воспалительной инфильтрации и рубцовой трансформации.

В допплеровском режиме выявляется минимальный или отсутствующий кровоток в пределах инфильтрата, что подтверждает преобладание фиброзного компонента при хроническом течении.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина и эхогенность инфильтрата в заднем своде, что имеет значение при уточнении глубины эндометриоза.

- Протяжённость поражения крестцово-маточных связок, что используется при анализе степени фиксации матки.

- Нарушение подвижности органов в динамическом режиме, что имеет значение при выявлении выраженного спаечного процесса.

- Форма и контуры инфильтрата, что используется при дифференциации с другими вариантами опухолевидных образований малого таза.

- Отражение вовлечённости прямой кишки, что важно для оценки необходимости комбинированного хирургического вмешательства.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубина инфильтрации в параректальную клетчатку, что ограничивает оценку при отсутствии выраженного анатомического смещения.

- Дифференциация активных и фиброзных участков в зоне поражения, что затруднено при одинаковой эхогенности.

- Чёткость границ инфильтрата в условиях малого акустического окна, что снижает визуализацию при низкой подвижности органов.

- Визуализация малых очагов на поверхности брюшины, что остаётся за пределами чувствительности стандартного сканирования.

- Оценка состояния передней стенки прямой кишки, что ограничивается её газовым содержимым и перегибами.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация эндометриоидной инфильтрации и кровяных включений |

Ультразвуковые волны, визуализация плотных и воспалительных структур в области таза |

|

Чувствительность к изменениям стенки |

Высокая — визуализирует толщину инфильтрата и признаки воспалительной трансформации |

Средняя — отображает утолщение заднего свода и ригидность тканей |

|

Чувствительность к содержимому |

Высокая — определяет геморрагические включения и гетерогенные участки в фиброзной ткани |

Ограничена — не различает активные и фиброзные компоненты в инфильтрате |

|

Определение границ образования |

Высокая — отображает форму, протяжённость и границы инфильтрации в ретроцервикальной зоне |

Средняя — границы инфильтрата нечёткие, особенно при малом акустическом окне |

|

Выявление парависцеральных изменений |

Высокая — визуализирует поражение клетчатки и крестцово-маточных связок |

Средняя — фиксирует снижение эхогенности клетчатки и утолщение связок |

|

Визуализация полости и перегородок |

Средняя — отображает гетерогенную структуру, но поверхностные очаги не всегда видимы |

Ограничена — не выявляет малые перитонеальные очаги и внутрисвязочные компоненты |

|

Различие между типами содержимого |

Высокая — позволяет отличать гемосидерин, фиброз и активное воспаление |

Ограничена — эхогенность одинаковая при различных фазах поражения |

|

Выявление васкуляризации |

Средняя — накопление контраста выявляет активные участки воспаления |

Низкая — кровоток часто отсутствует при хроническом процессе |

|

Контрастное усиление |

Используется — умеренное накопление контраста указывает на активный воспалительный очаг |

Отсутствует |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

30–45 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Классификации эндометриоза / Э.К. Айламазян // Журнал акушерства и женских болезней. - 2017. - Т.66, №2. - С. 77-92.

- Бурлев В.А., Гаспарян С.А., Павлович С.В., Адамян JI.B. Клинико-диагностическое значение сосудисто-эндотелиального фактора роста при ретроцервикальном эндометриозе.//Проблемы репродукции №6. -2002. - с.44-46.

- Ельцов-Стрелков В.И., Краснополский В.И., Кулаков В.И., Калганова Н.П. О лечении ретроцервикального эндометриоза. -//Акуш. и гинек.-1980.-№6.-с.35-37.

- Кондриков Н.И., Беляева Н.А., Завалишина Л.Э., Адамян Л.В. и др. Клинико-морфологическая характеристика ретроцервикального эндометриоза. // Акуш. и гинек.-1989.-№2.-С.49-55.

- Хачатрян А.К. Эхография в диагностике внутреннего и ретроцервикального эндометриоза. Автореферат дис. . к.м.н. — М., 1996.-23с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ