МРТ и УЗИ в диагностике синдрома поликистозных яичников

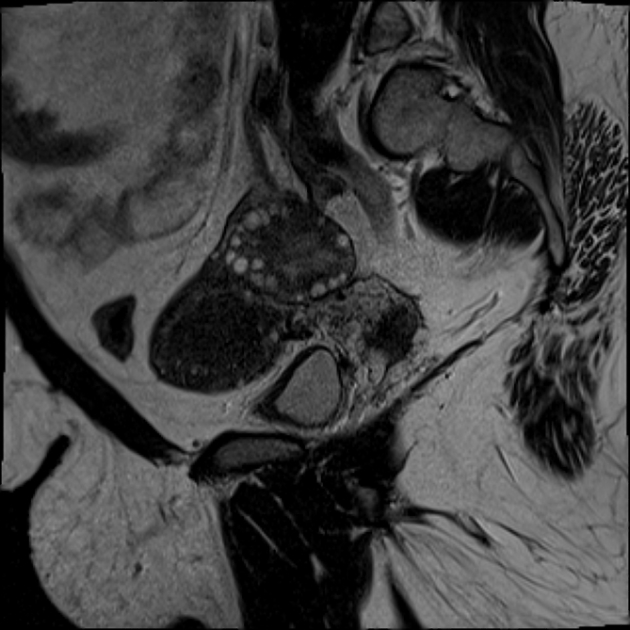

Магнитно-резонансная томография при синдроме поликистозных яичников выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при синдроме поликистозных яичников выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1-взвешенных изображений визуализируются увеличенные яичники с множественными округлыми зонами пониженного сигнала по периферии, сигнал соответствует незрелым фолликулам без признаков кровоизлияний или дегенерации.

В режиме Т2-взвешенных изображений определяется венчик фолликулов по краю яичника с высоким сигналом, центральная часть яичника гипоинтенсивна за счёт плотной стромы, форма яичника округлая или слегка деформированная.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется гиперинтенсивный фолликулярный венчик с утолщённой стромой низкой интенсивности, сигнал подчёркивает характерное распределение фолликулов при СПКЯ.

В режиме с подавлением сигнала от воды центральная часть яичника сохраняет гипоинтенсивный характер сигнала, структура визуализируется уплотнённой и гомогенной.

В режиме с внутривенным контрастированием определяется умеренное и равномерное накопление контраста в центральной строме яичника, сигнал указывает на васкуляризованный склерозированный компонент.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём и форма яичника, что имеет значение при диагностике гипертрофии на фоне хронической ановуляции.

- Толщина стромального компонента, что используется при подтверждении склерозирования и гиперплазии интерстициальной ткани.

- Расположение и количество фолликулов, что имеет значение при дифференциации СПКЯ от мультифолликулярных яичников.

- Равномерность сигнала от стромы, что используется при исключении опухолевого компонента.

- Отношение объёма фолликулярной зоны к строме, что важно при определении степени выраженности морфологических изменений.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Количество функционирующих фолликулов, что не может быть оценено без динамической или гормональной корреляции.

- Дифференциация между СПКЯ и хронической ановуляцией без морфологических признаков, что требует клинического подтверждения.

- Структура фолликулов малого диаметра при слабом контрасте с плотной стромой, что ограничивает их точный подсчёт.

- Оценка овуляторной активности, что невозможна при однократном статичном исследовании.

- Отражение гормональных колебаний и функционального статуса, что не представлено в морфологической картине.

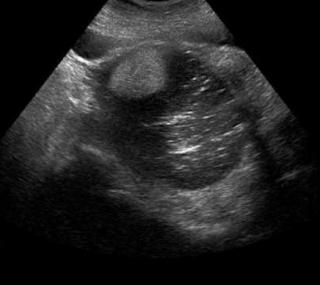

Ультразвуковое исследование при синдроме поликистозных яичников выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование при синдроме поликистозных яичников выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируются увеличенные яичники с округлой формой и множественными малыми фолликулами по периферии, структура соответствует фолликулярному венчику из анэхогенных округлых образований диаметром 2–9 мм, строма определяется гиперэхогенной и утолщённой, общий объём яичника увеличен, чёткий кортико-медуллярный переход отсутствует.

В режиме сканирования мягких тканей определяется симметричное утолщение стромального слоя с сохранённой капсулярной структурой, плотность ткани остаётся повышенной.

В допплеровском режиме регистрируется умеренное усиление кровотока в строме при активной гиперплазии, сосудистый рисунок сохраняет регулярный распределённый характер без признаков опухолевой неоваскуляризации.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём яичника, что имеет значение при оценке выраженности морфологических изменений.

- Число и диаметр фолликулов, что используется при выполнении диагностических критериев СПКЯ.

- Толщина стромального слоя, что важно при выявлении гиперплазии и диагностике интерстициального компонента.

- Расположение фолликулов по периферии, что используется как ключевой морфологический признак синдрома.

- Состояние капсулы и её эхогенность, что имеет значение при исключении сопутствующих патологий.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Различие между СПКЯ и мультифолликулярными яичниками при отсутствии стромальной гиперплазии, что требует клинико-лабораторной корреляции.

- Фолликулы малого диаметра при выраженном метеоризме или ожирении, что ограничивает точность их подсчёта.

- Оценка степени гормональной активности, что невозможна без сопоставления с эндокринным статусом.

- Форма и объём стромы при неоднородной эхоструктуре, что затрудняет интерпретацию при хронических изменениях.

- Полнота визуализации при ретроцервикальном расположении яичника, что снижает достоверность анатомического анализа.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация структуры яичника и распределения фолликулов |

Ультразвуковые волны, визуализация эхоструктуры яичников, фолликулов и стромы |

|

Чувствительность к изменениям стенки |

Высокая — отображает утолщение стромы и характер распределения фолликулов |

Высокая — определяет гиперэхогенную и утолщённую стромальную зону |

|

Чувствительность к содержимому |

Средняя — визуализирует фолликулы и структуру стромы без оценки овуляторной активности |

Высокая — отображает фолликулярный венчик, число и диаметр фолликулов |

|

Определение границ образования |

Высокая — определяет форму яичника, распределение фолликулов и объём стромы |

Средняя — визуализирует размеры и капсулу, ограничена при ретроцервикальном расположении |

|

Выявление парависцеральных изменений |

Не применяется — визуализация ограничивается органом |

Не применяется — исследование ограничено анатомией яичника |

|

Визуализация полости и перегородок |

Средняя — отображает капсулу и гомогенность внутренней структуры |

Средняя — капсулярная структура визуализируется, но не детализирует внутренние отделы |

|

Различие между типами содержимого |

Ограничена — морфология не отражает гормональную активность |

Ограничена — эхоструктура не различает функциональные и нефункциональные фолликулы |

|

Выявление васкуляризации |

Средняя — равномерное накопление контраста в строме указывает на склерозированный компонент |

Средняя — допплер фиксирует усиление кровотока при гиперплазии стромы |

|

Контрастное усиление |

Применяется — уточняет степень васкуляризации стромального слоя |

Отсутствует |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

30–40 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Шаргородская А. В., Пищулин А. А., Мельниченко Г. А. Синдром поликистозных яичников в возрастном аспекте (обзор литературы) // Пробл. репродукции.-2003.- № 1.- С. 28

- Пищулин А.А. Синдром поликистозных яичников: патогенез, диагностика, лечение.// Автореф дис. . докт. мед. наук — Москва, 2003.

- Бурлев В.А., Гаспаров A.C., Аванесян Н.С., Стыгар Д.А. Факторы роста и их роль в регуляции репродуктивной функции у больных с синдромом поликистозных яичников. // Пробл. репрод.-1998.-№3-с. 17-25.

- Демидов, В.Н. Возможности эхографии в диагностике синдрома поликистозных яичников/ В.Н.Демидов, Э.А.Алиева, А.В.Струков //Акуш. и гине-кол.- 1991.-№1.- С.40-43.

- Алиева, Э.А. Патофизиология синдрома поликистозных яичников/ Э.А. Алиева, Т.Я. Пшеничникова, А.С.Гаспаров //Акуш. и гинекол.-1989.- №4.- С.3-6.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ