МРТ и УЗИ в диагностике стенозирующего лигаментита

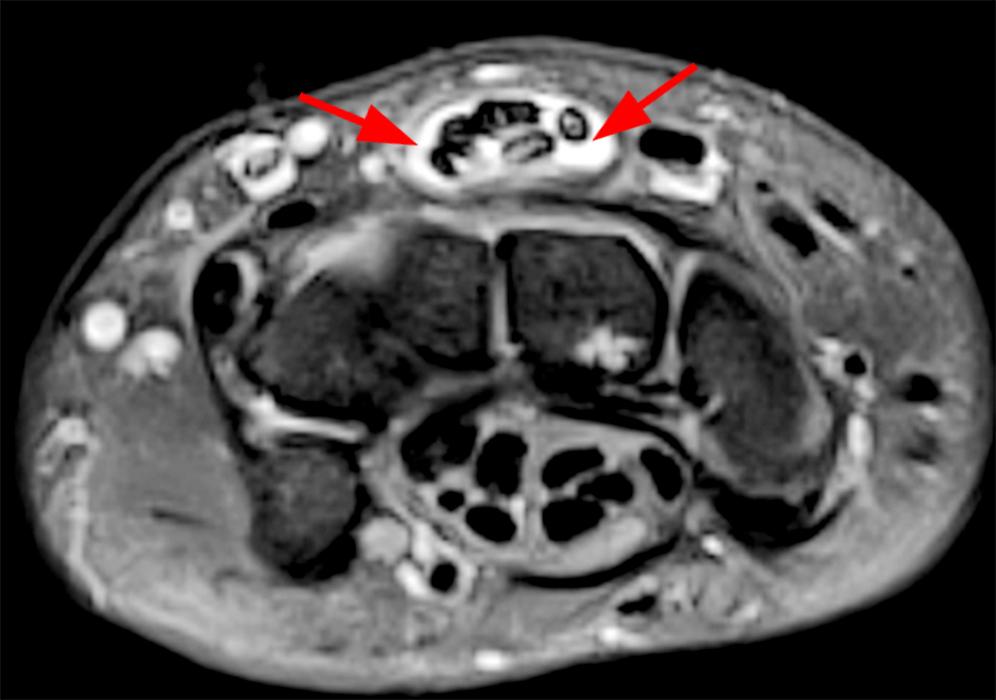

Магнитно-резонансная томография при стенозирующем лигаментите выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при стенозирующем лигаментите выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1-взвешенных изображений определяется изо- или гипоинтенсивный сигнал от сухожилия сгибателя в области кольцевидной связки, сигнал соответствует его утолщению и фиброзной трансформации.

В режиме Т2-взвешенных изображений визуализируется участок повышенного сигнала в зоне стенозированной связки и окружающей ткани, сигнал указывает на воспалительный отёк и перитендинозные изменения.

В режиме с подавлением сигнала от жира выявляется участок гиперинтенсивного сигнала в проекции кольцевидной связки, сигнал подтверждает активный воспалительный процесс.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется сохранённый или немного усиленный сигнал от сухожильного влагалища, сигнал соответствует незначительному синовиту или механическому раздражению.

В режиме с внутривенным контрастированием определяется умеренное накопление контрастного препарата в зоне кольцевидной связки, сигнал подтверждает наличие хронического воспаления с сосудистым компонентом.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина кольцевидной связки, что имеет значение при оценке степени стеноза.

- Глубина воспалительного поражения окружающих мягких тканей, что важно при анализе распространённости процесса.

- Протяжённость фиброзных изменений сухожилия, что используется при планировании объёма хирургического вмешательства.

- Степень вовлечения синовиальной оболочки, что имеет значение при выявлении синовита и оценки показаний к синовэктомии.

- Наличие сосудистого компонента, что используется для подтверждения хронического воспаления и уточнения стадии поражения.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Точная оценка подвижности сухожилия в момент прохождения под связкой, что ограничивает функциональную диагностику.

- Разграничение между механической компрессией и активным воспалением, что снижает точность в хронических стадиях.

- Структура тонких волокон кольцевидной связки, что не всегда чётко отображается при стандартных режимах.

- Контуры слабовыраженных синовиальных складок, что ограничивает детализацию участков начального раздражения.

- Чёткость изображения при минимальных изменениях, что снижает достоверность ранней диагностики у бессимптомных пациентов.

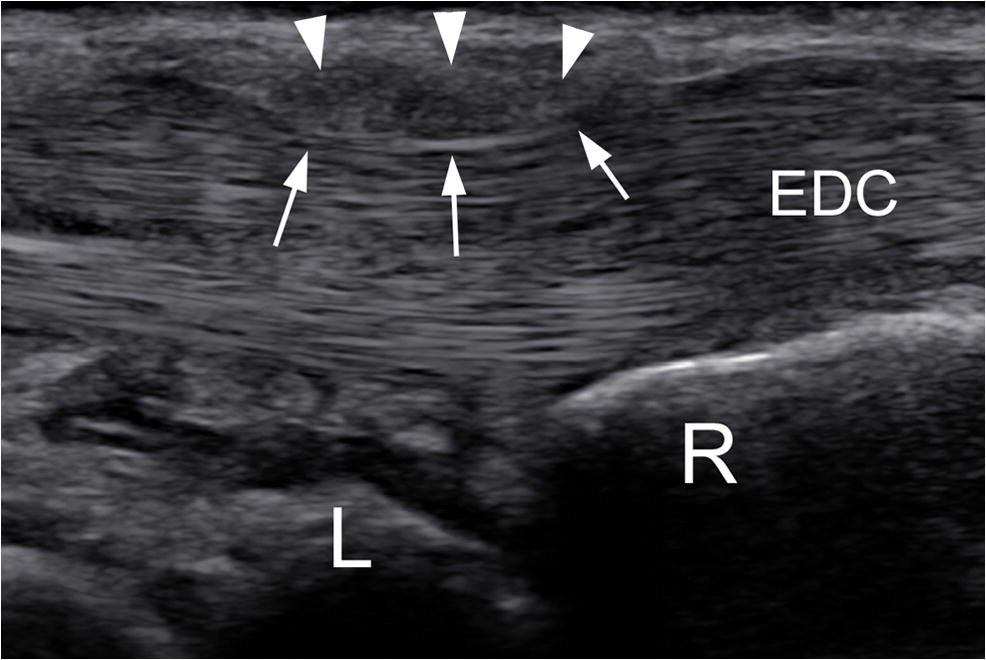

Ультразвуковое исследование при стенозирующем лигаментите выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование при стенозирующем лигаментите выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется утолщённое сухожилие сгибателя с неравномерным контуром и сниженной подвижностью, структура соответствует фиброзным изменениям и механическому конфликту с кольцевидной связкой, связка выглядит уплотнённой и может сдавливать просвет сухожильного канала, при сгибании и разгибании выявляется прерывистое движение сухожилия.

В режиме сканирования мягких тканей определяется расширение влагалища сухожилия с неравномерным содержимым и утратой нормальной синовиальной границы, что указывает на синовиальное раздражение.

В допплеровском режиме регистрируется усиление перитендинозной васкуляризации в зоне связки, что подтверждает наличие хронического воспалительного компонента.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина кольцевидной связки, что важно при подтверждении стеноза и определения его степени.

- Степень подвижности сухожилия в режиме динамического наблюдения, что имеет значение для определения функциональной блокировки.

- Объём расширения сухожильного влагалища, что важно при анализе выраженности теносиновита.

- Эхогенность сухожилия, что используется при выявлении участков фиброза и тендинопатии.

- Интенсивность васкуляризации в зоне конфликта, что имеет значение при определении активности воспалительного процесса.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубина поражения связки и степень инфильтрации окружающих тканей, что ограничивает диагностику ранних форм.

- Различие между фиброзом и отёком в уплотнённой связке, что снижает точность оценки стадии процесса.

- Структура кольцевидной связки при выраженном утолщении, что может перекрывать изображение при плотном прилегании.

- Контуры глубоких сухожилий в условиях анатомических вариаций, что затрудняет идентификацию при нестандартном расположении.

- Полнота визуализации при ограниченной подвижности пальца и выраженной болезненности, что ограничивает качество динамической оценки.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягких тканей кисти |

Ультразвуковые волны, визуализация сухожилий, связок и тканей в реальном времени |

|

Чувствительность к изменениям стенки |

Высокая — определяет утолщение кольцевидной связки и её воспалительные изменения |

Высокая — выявляет утолщение связки и степень её компрессии на сухожилие |

|

Чувствительность к содержимому |

Средняя — визуализирует фиброз и отёк, но без функциональной оценки |

Высокая — показывает неравномерность и расширение влагалища сухожилия |

|

Определение границ образования |

Средняя — визуализация ограничена при слабых изменениях |

Высокая — границы утолщённой связки и сухожилия чётко определяются в серошкальном режиме |

|

Выявление парависцеральных изменений |

Высокая — выявляет отёк и воспаление окружающих мягких тканей |

Средняя — возможна оценка перитендинозной зоны при хорошем акустическом доступе |

|

Визуализация полости и перегородок |

Ограничена — структура волокон связки визуализируется частично |

Средняя — визуализация ограничена при выраженной плотности или деформации |

|

Различие между типами содержимого |

Ограничена — трудно различить фиброз и отёк без функциональных данных |

Средняя — различие по эхогенности возможно, но ограничено при плотной ткани |

|

Выявление васкуляризации |

Возможна — при контрастировании определяется сосудистый компонент воспаления |

Высокая — усиление кровотока в допплеровском режиме подтверждает активное воспаление |

|

Контрастное усиление |

Используется — накопление контраста в зоне воспаления подтверждает хронический процесс |

Отсутствует |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

30–45 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Элькин М, А., Ли А. Д. Стенозирующие лигаментиты запястья и пальцев. Л. Медицина, 1968.— 100 с.

- Дзацеева Д.В., Титаренко И.В. Способ хирургического лечения стенозирующего лигаментита пальцев кисти / Д.В. Дзацеева, И.В. Титаренко // Вестник хирургии. – 2008. Т. 167. № 1. С. 72 – 74.

- Хирургия заболеваний и повреждений кисти / Усольцева Е.В., Машкара К.И.

- Щупакова, А.Н. Клиническая ультразвуковая диагностика: Уч. Пособие / А.Н. Щупакова, A.M. Литвяков Минск: Кн. дом, 2004. - 366 с.

- Борзых А.В., Труфанов И.М., Варин В.В., Погориляк А.И., Ковальчук Д.Ю., Соловьёв И.А. Общие принципы лечения стенозирующих лигаментитов пальцев кисти / А.В. Борзых, И.М. Труфанов, В.В. Варин, А.И. Погориляк, Д.Ю. Ковальчук, И.А. Соловьёв // Травма. – 2013. Т. 14. № 4. С. 92 – 94.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ