МРТ, КТ, УЗИ в диагностике агенезии мозолистого тела

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

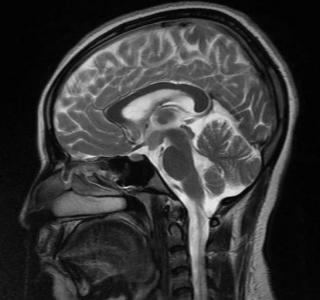

На Т1-взвешенных изображениях определяется отсутствие нормальной траектории волокон мозолистого тела, включая его колено, ствол и валик, при этом сохраняются медиальные борозды и утолщённые своды.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется характерная вертикальная ориентация желудочков с расширением задних рогов боковых желудочков, формирующих вид "плавающих слёз".

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается гиперинтенсивный сигнал в области межполушарной щели вследствие ликворного заполнения, где должно располагаться мозолистое тело.

На изображениях с подавлением сигнала от воды определяется отсутствие плотной структуры в области межполушарного соединения, с одновременной регистрацией компенсаторного расширения верхнего ликворного пространства.

В режиме трактографии фиксируется отсутствие нормального прохождения комиссуральных волокон через срединную линию, что подтверждает агенетический характер аномалии.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Полнота агенезии, включая отсутствие всех отделов (полная агенезия) либо сохранение отдельных структур (частичная агенезия).

- Форма и расположение боковых желудочков, включая их отдаление и вертикальную ориентацию.

- Состояние межполушарной щели и наличие ликворных пространств, компенсирующих отсутствие комиссуральной ткани.

- Сопутствующие пороки развития, включая мозговую гетеротопию, порэнцефалию, гипоплазию мозжечка и пороки строения коры.

- Характер организации белого вещества и наличие альтернативных путей межполушарной связи.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможно оценить функциональное значение отсутствия мозолистого тела без сопоставления с клиническими данными.

- Не отображается паттерн нейрональных связей при частичной агенезии без использования трактографии.

- Ограничена точность при выявлении микроанатомических аномалий в случае субтотального недоразвития.

- Трудности интерпретации при сочетанных пороках развития и наличии выраженного гидроцефального компонента.

- Не позволяет оценить компенсаторную перестройку нейросетей без дополнительного функционального анализа.

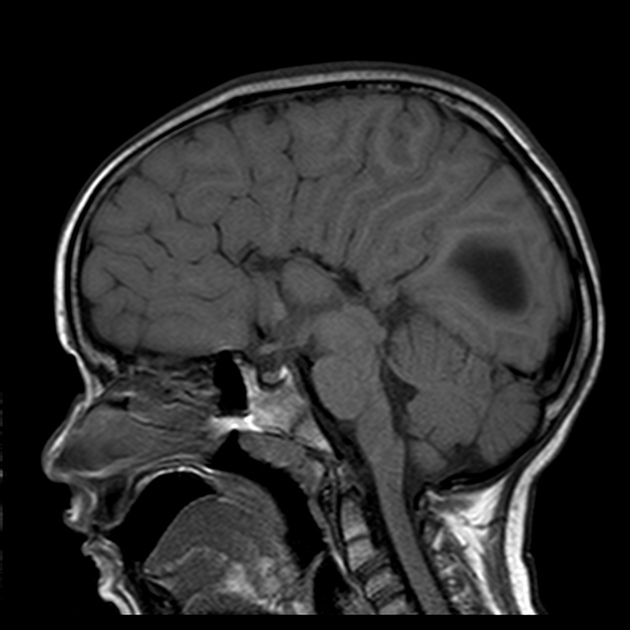

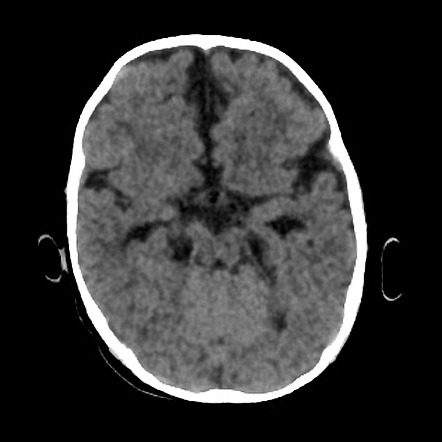

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики агенезии мозолистого тела, потому что ограничена в визуализации структуры белого вещества, комиссуральных трактов и в точной дифференциации между полной и частичной агенезией без применения специальных нейровизуализационных методик. Агенезия мозолистого тела представляет собой врождённое отсутствие межполушарного соединения с характерными изменениями конфигурации желудочков и ликворных пространств. Приоритетным методом диагностики является магнитно-резонансная томография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики агенезии мозолистого тела, потому что ограничена в визуализации структуры белого вещества, комиссуральных трактов и в точной дифференциации между полной и частичной агенезией без применения специальных нейровизуализационных методик. Агенезия мозолистого тела представляет собой врождённое отсутствие межполушарного соединения с характерными изменениями конфигурации желудочков и ликворных пространств. Приоритетным методом диагностики является магнитно-резонансная томография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется отсутствие типичного плотного серповидного образования в области межполушарной щели.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется нестандартная конфигурация боковых желудочков с их вертикальной ориентацией и расширением задних рогов.

В режиме с контрастированием не выявляется патологическое накопление контраста в проекции мозолистого тела, что подтверждает его отсутствие.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур оцениваются размеры свода черепа и наличие признаков вторичных изменений внутричерепного давления.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Конфигурация и положение желудочковой системы с характерными признаками вертикализации.

- Степень расширения задних рогов боковых желудочков и форма III желудочка.

- Костные параметры свода черепа и признаки повышенного ликворного давления.

- Состояние медиальных отделов полушарий и симметрия ликворных пространств.

- Объёмные параметры мозга при сочетанных аномалиях развития.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Не отображает детальную структуру белого вещества и характер прохождения нервных трактов.

- Ограничена в дифференциации между полной и частичной агенезией при отсутствии явных желудочковых изменений.

- Не позволяет оценить функциональное состояние комиссуральных связей.

- Ограничена в выявлении сопутствующих корковых пороков развития.

- Невозможно провести анализ трактов без дополнительных методов нейровизуализации.

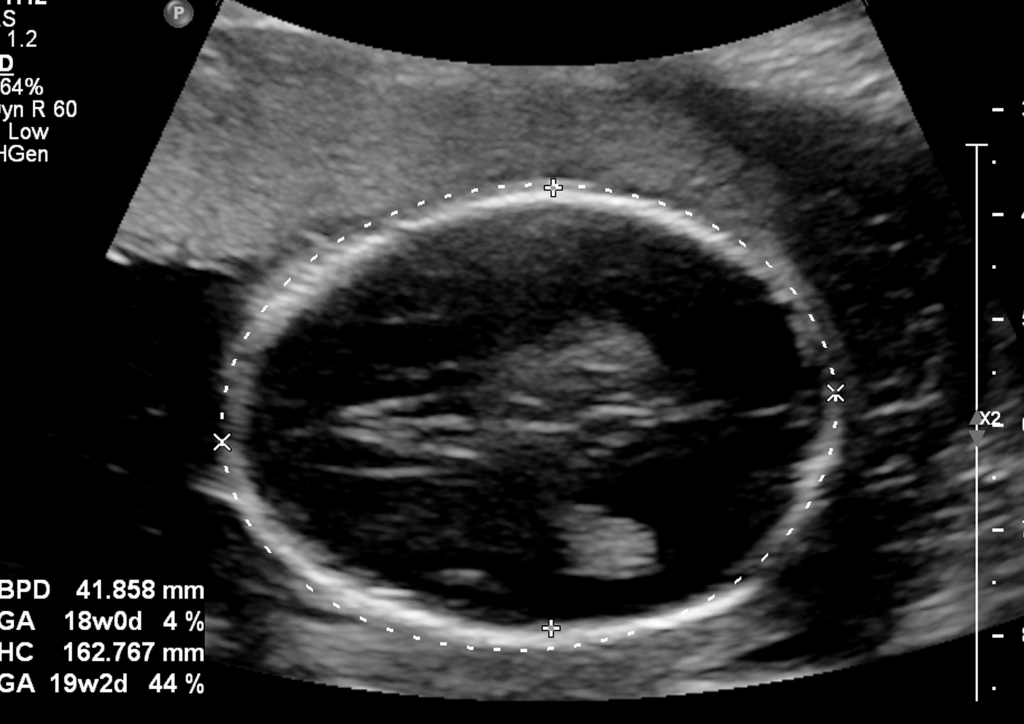

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики агенезии мозолистого тела, потому что ограничено в точной оценке структуры белого вещества, характере прохождения межполушарных волокон и выявлении сопутствующих пороков развития головного мозга, особенно после закрытия родничков. Пренатальное УЗИ плода выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики агенезии мозолистого тела, потому что ограничено в точной оценке структуры белого вещества, характере прохождения межполушарных волокон и выявлении сопутствующих пороков развития головного мозга, особенно после закрытия родничков. Пренатальное УЗИ плода выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме при трансфонтанельной сонографии визуализируется отсутствие эхогенного сигнала от мозолистого тела в стандартной сагиттальной плоскости.

Фиксируется аномально широкая межполушарная щель с ликворной структурой вместо плотной эхогенной полосы.

Боковые желудочки располагаются параллельно и широко расставлены, задние рога расширены и деформированы.

Срединные структуры, включая прозрачную перегородку, могут отсутствовать или быть выражены частично.

Сагиттальные срезы не выявляют характерного изгибающихся волокон, направляющихся от одного полушария к другому.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновская томография, плотностной срез мозга |

Магнитно-резонансная визуализация мягких тканей |

Ультразвуковое исследование через роднички или трансабдоминально |

|

Чувствительность к аномалиям строения |

Средняя — оценивает ликворные и костные параметры |

Высокая — точно определяет наличие и степень агенезии мозолистого тела |

Средняя — визуализирует отсутствие сигнала от мозолистого тела у новорождённых |

|

Чувствительность к изменениям желудочков |

Хорошая — определяет расширение задних рогов и вертикальное положение |

Высокая — видна вся конфигурация желудочков и "слёзы" задних рогов |

Хорошая — параллельное расположение и расширение задних рогов боковых желудочков |

|

Оценка межполушарной щели |

Показывает расширение щели и отсутствие мозолистого тела |

Подробно визуализирует ликворное пространство и компенсаторное расширение |

Фиксирует широкую ликворную щель в проекции мозолистого тела |

|

Дифференцировка полной и частичной агенезии |

Ограничена без дополнительных методик |

Высокая — отчётливо различаются все отделы мозолистого тела |

Низкая — не позволяет уверенно различить полную и частичную агенезию |

|

Выявление сопутствующих пороков |

Частично — при значительных деформациях |

Высокая — оцениваются гетеротопии, порэнцефалия, гипоплазия мозжечка |

Низкая — плохо различимы пороки коры и глубоких структур |

|

Структура белого вещества и трактов |

Не визуализируется |

Видна с использованием трактографии |

Не визуализируется |

|

Формирование альтернативных связей |

Не отображается |

Возможна трактография и анализ нейросетевой перестройки |

Не отображается |

|

Контрастное усиление |

Неинформативно в данной патологии |

Не требуется, но при воспалении стенок желудочков может быть полезно |

Не используется |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бекеладзе, Г.М. Возможности ультразвуковой диагностики агенезии мозолистого тела плода при скрининговом исследовании / Г.М. Бекеладзе, М.А. Эсетов, Э.М. Гусейнова // Пренат. Диагн. - 2014. - Т. 13, № 3. - С. 243-244.

- Милованова, О.А. Современная диагностика агенезии мозолистого тела у детей / О.А. Милованова, А.А. Алиханов, И.Е. Тамбиев // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2017. - Т. 117, № 1. -С. 63-66.

- Медведев М.И., Володин H.H., Горбунов A.B., Фадеева Г.Б., Евдокимова Е.И., Большакова A.M., Савельева Р.Г. Клинические проявления и нейрорадиологические признаки агенезии мозолистого тела у новорожденного // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2001. Т. 46, № 5. С. 56-58.

- Нейропсихологический анализ патологии мозолистого тела/ М.С. Ковязина. — 2016.

- Халиков А.Д.. МРТ диагностика агенезии мозолистого тела плода // Кубанский научный медицинский вестник. — 2010. — № 6.

- Алиханов А.А.. Фенотипы нарушения структуры мозолистого тела: данные нейровизуализации (лекция) // Русский журналдетской неврологии. — 2010. — Т. 5, № выпуск 4.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ