МРТ, КТ, УЗИ в диагностике гематомы мягких тканей

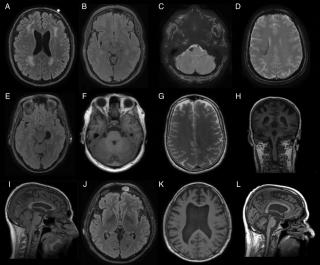

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется гиперинтенсивный или изоинтенсивный сигнал от гематомы в зависимости от стадии её формирования, с чёткими или размытыми контурами.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал от жидкостного содержимого гематомы с возможными уровнями жидкости и формированием фиброзной капсулы.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается граница между гематомой и окружающими тканями, что облегчает определение объёма повреждения.

В режиме с подавлением сигнала от воды фиксируется неравномерная структура гематомы с возможными зонами деградации и гемосидерина.

В режиме динамического контрастного усиления определяется накопление контраста по периферии зрелой гематомы при наличии капсулярной васкуляризации.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируются размеры, объём и пространственное расположение гематомы относительно анатомических ориентиров.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма, размеры и объём гематомы в различных фазах её развития.

- Толщина и структура капсулы при хронизации гематомы.

- Структура содержимого с определением зон жидкостных уровней, фиброза и гемосидерина.

- Признаки окружающего отёка или воспаления мягких тканей.

- Состояние прилежащих мышц, фасций и сосудистых структур.

- Наличие признаков повторных кровоизлияний в область ранее сформированной гематомы.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие:

- Очень малые гематомы на ранних стадиях без выраженных изменений сигнала.

- Точная стадия распада гемоглобина без спектроскопического анализа.

- Отличие воспалительных инфильтратов от организующейся гематомы без сопоставления с клиникой.

- Наличие артефактов при движении пациента, затрудняющих оценку небольших образований.

- Слабовыраженные участки гемосидерина без выраженного эффекта усадки сигнала.

- Оценка активного кровотечения без применения специфических режимов ангиографии.

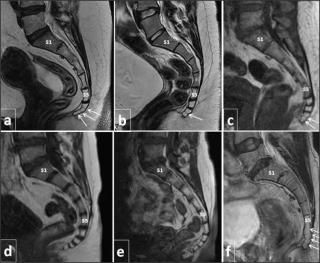

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики гематомы мягких тканей, потому что плохо визуализирует гематомы, близкие по плотности к окружающим мягким тканям, особенно на ранних стадиях, а также не даёт точной картины сосудистой активности без контрастирования. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется гиперденсивное или изоденсивное образование с неоднородной структурой в зависимости от давности кровоизлияния.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются контуры гематомы, степень её отграниченности от окружающих структур и признаки отёка.

В артериальной фазе контрастирования отсутствует активное накопление контраста в области гематомы при отсутствии продолжающегося кровотечения.

В венозной фазе определяется возможное усиление васкуляризации капсулы при хронических гематомах.

В высокоразрешающем режиме уточняются размеры, форму и внутреннюю неоднородность структуры гематомы.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируются пространственные взаимоотношения гематомы с мышечными группами и сосудистыми структурами.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры, плотность и внутреннюю структуру гематомы на разных стадиях её развития.

- Отграниченность гематомы от окружающих мягких тканей и её капсулированность.

- Наличие зон кальцификации при длительном существовании гематомы.

- Признаки компрессии сосудов или нервных стволов гематомой.

- Степень отёка окружающих тканей в зоне массивного кровоизлияния.

- Наличие активного кровотечения при контрастном усилении.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые свежие гематомы с плотностью, близкой к окружающим тканям.

- Точная стадия эволюции гематомы без морфологических сопоставлений.

- Дифференциация гематомы от абсцесса или опухолевого процесса без клинических данных.

- Определение степени васкуляризации капсулы без использования специфических протоколов.

- Отличие гемосидерина от обызвествления без мультиэнергетического сканирования.

- Малые внутримышечные гематомы без значительных изменений структуры мышцы.

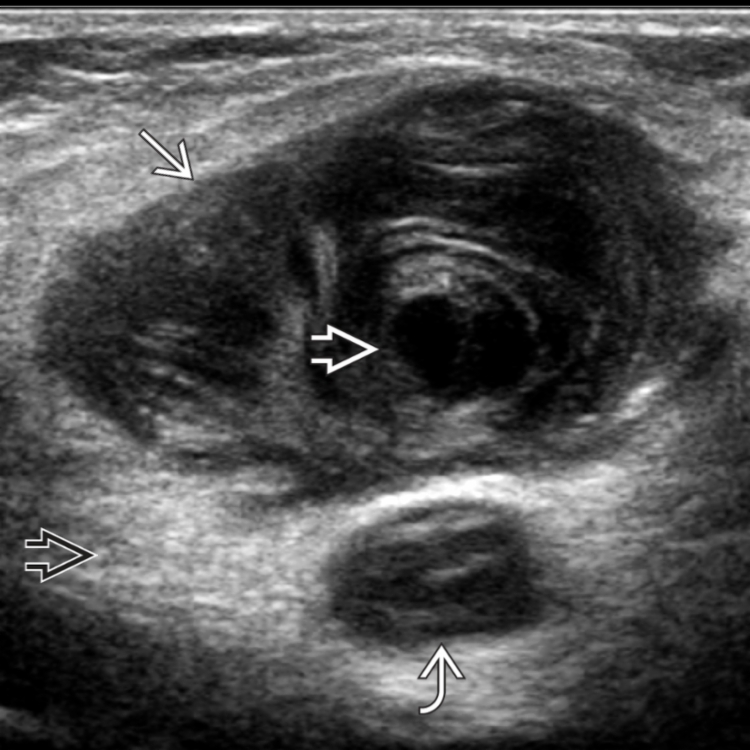

Ультразвуковое исследование при гематоме мягких тканей выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование при гематоме мягких тканей выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется анэхогенное или гипоэхогенное образование неправильной формы с неровными контурами.

В серошкальном режиме визуализируются жидкостные уровни внутри гематомы при её организованном характере.

В динамическом режиме фиксируется отсутствие подвижности содержимого гематомы при компрессии, что отличает её от кисты.

В режиме цветового допплеровского картирования отсутствует кровоток внутри гематомы, что подтверждает её несосудистую природу.

В энергетическом допплеровском режиме возможно выявление гиперваскуляризации капсулы при хроническом течении.

В В-режиме визуализируются признаки фиброзных изменений стенок при длительно существующей гематоме.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры, форма и структура гематомы в разных фазах её развития.

- Наличие жидкостных уровней и признаков организации внутреннего содержимого.

- Состояние окружающих тканей и степень их вовлечения в процесс.

- Отграниченность гематомы от окружающих структур при отсутствии активного кровотока.

- Признаки хронических изменений капсулы при длительном существовании гематомы.

- Динамика изменений размеров и структуры гематомы в процессе наблюдения.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые внутримышечные гематомы без явных эхографических изменений.

- Точная стадия распада гематомы без морфологических данных.

- Разграничение воспалительного инфильтрата и гематомы без дополнительной диагностики.

- Структура глубокорасположенных гематом при ограниченном ультразвуковом доступе.

- Определение начальной капсуляризации без выраженного изменения эхогенности стенок.

- Выявление старых гематом с обызвествлением без дополнительных методов исследования.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи с оценкой плотности тканей |

Магнитное поле и радиочастотные сигналы |

Высокочастотные ультразвуковые волны |

|

Выявление гематомы |

Гиперденсивное или изоденсивное образование |

Гиперинтенсивный или изоинтенсивный сигнал |

Анэхогенное или гипоэхогенное образование |

|

Структура гематомы |

Внутренняя неоднородность плотности |

Гетерогенность сигнала с жидкостными уровнями |

Наличие жидкостных уровней, фиброзных изменений |

|

Контур и форма |

Чёткие или размытые границы при капсуляции |

Чёткий контур с визуализацией капсулы |

Неровные контуры с признаками капсуляции |

|

Оценка окружающих тканей |

Отёк мягких тканей, возможная компрессия |

Параартикулярный отёк и воспалительные изменения |

Изменение эхогенности окружающих тканей |

|

Динамика изменений |

Оценка размеров и плотности в динамике |

Изменение сигнала и структуры гематомы |

Изменение размеров и структуры содержимого |

|

Способность отличить от опухоли |

Плотностные характеристики и динамика контраста |

Отсутствие накопления контраста в центре |

Отсутствие кровотока внутри гематомы |

|

Выявление активного кровотечения |

Возможность при контрастировании |

Ограничена без специализированных режимов |

Недоступно стандартными методами |

|

Характеристика капсулы |

Кальцификация при хроническом течении |

Гиперинтенсивный или гипоинтенсивный контур |

Уплотнение стенок с усилением сосудистого сигнала |

|

Лучевая нагрузка |

Присутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 минут |

20–30 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бугров. А П. “Гематомы мягких тканей: симптомы, лечение, профилактика”.

- Волошин Н.Н., Желудкова Н.В. “Гематомы мягких тканей: классификация, диагностика, лечение”

- Веснин А.Г. Лучевая диагностика мягких тканей // Опухоли мягких тканей: Тез. международн. симп. в Ярославле. СПб., 1992.-С. 9-11.

- Щепкина Л.А., Коблова И.В., Лучкина С.В. “Гематомы мягких тканей: этиология, диагностика и лечение”

- Белова И.В., Самойлов И.С. “Особенности клиники и лечения гематом мягких тканей”.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ