МРТ, КТ, УЗИ в диагностике канцероматоза брюшины

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется гипоинтенсивный сигнал от узловых или диффузных очагов на брюшине и сальнике, что соответствует участкам опухолевого роста.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируются гиперинтенсивные зоны инфильтрации в брюшной полости и возможное скопление асцитической жидкости.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается отёк и инфильтрация брюшины, особенно по боковым стенкам и в области малого таза.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется различие между опухолевыми узлами и жидкостными структурами, что повышает точность оценки распространения.

В режиме с контрастным усилением наблюдается накопление контраста в опухолевых очагах, включая малые включения на поверхности кишечника и в брыжейке.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина опухолевых проявлений на серозных оболочках, что отражает степень перитонеального поражения.

- Глубина вовлечения брюшины и проникновение опухоли в близлежащие структуры, включая стенки кишечника.

- Объём свободной жидкости и её характеристики (гипоинтенсивная на Т1 и гиперинтенсивная на Т2), что позволяет оценить характер асцита.

- Структура опухолевых очагов в сальнике и малом тазу, включая наличие некротических или фиброзных компонентов.

- Дифференцировка между опухолевой инфильтрацией и фибринозными наложениями, что важно для прогноза и хирургической тактики.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Субмиллиметровые опухолевые очаги, особенно при поверхностной локализации и в условиях отсутствия накопления контраста.

- Определение точного объёма инфильтрации при наличии спаек и выраженного асцита.

- Оценка состояния перитонеальных листков в глубоких анатомических нишах, таких как запечёночное пространство или глубокий таз.

- Невозможность достоверно отличить канцероматоз от других причин утолщения брюшины при отсутствии типичной морфологии.

- Сложности при оценке подвижных структур кишечника без применения специфических последовательностей.

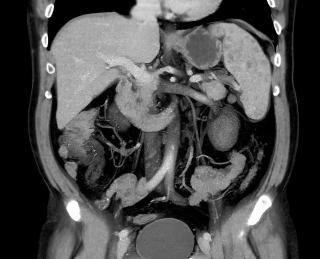

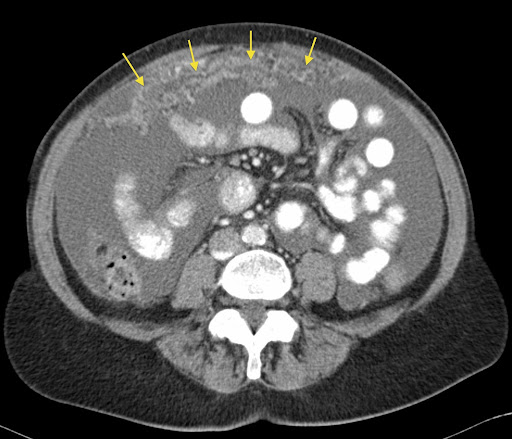

МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме визуализируются малые гиподенсивные узлы вдоль серозных поверхностей, с неравномерной структурой и тенденцией к слиянию.

В режиме сканирования мягких тканей определяется утолщение брюшины, увеличение сальника и наличие плотных конгломератов на фоне асцита.

В режиме с контрастированием фиксируется очаговое или диффузное усиление серозных оболочек, а также усиление васкуляризации опухолевых включений.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур уточняется состояние тазовых костей при подозрении на метастатическое поражение.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размер опухолевых узлов в брюшной полости и их плотностные характеристики, включая наличие кальцинатов.

- Толщина и распространённость опухолевых масс в области сальника, особенно при образовании так называемого «сальникового торта».

- Распределение асцитической жидкости и её взаимодействие с опухолевыми проявлениями, включая наличие септ и перегородок.

- Протяжённость поражения брюшины вдоль боковых каналов и в малом тазу, включая поражение мочевого пузыря или матки.

- Признаки вовлечения лимфатических узлов в области брыжейки и парааортальной зоны.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Очаги размером менее 5 мм без выраженного контрастирования, особенно в труднодоступных участках.

- Отличие фиброзных наложений от жизнеспособной опухолевой ткани без применения функциональных методов.

- Границы между опухолью и спаечным процессом при выраженном фиброзе.

- Характеристика асцитической жидкости по составу (серозный, геморрагический, гнойный).

- Дифференцировка между активным канцероматозом и реактивными изменениями при перитоните.

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики канцероматоза брюшины, потому что оно ограничено в выявлении малых опухолевых очагов, особенно в труднодоступных зонах и при минимальном объёме асцита. Канцероматоз брюшины представляет собой распространение множественных опухолевых включений по серозным оболочкам с образованием асцита и утолщением брюшины. Приоритетными методами диагностики являются магнитно-резонансная и компьютерная томография, обеспечивающие высокую точность в визуализации опухолевых узлов, асцита и распространения процесса. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики канцероматоза брюшины, потому что оно ограничено в выявлении малых опухолевых очагов, особенно в труднодоступных зонах и при минимальном объёме асцита. Канцероматоз брюшины представляет собой распространение множественных опухолевых включений по серозным оболочкам с образованием асцита и утолщением брюшины. Приоритетными методами диагностики являются магнитно-резонансная и компьютерная томография, обеспечивающие высокую точность в визуализации опухолевых узлов, асцита и распространения процесса. УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется наличие свободной жидкости в брюшной полости с эхогенными включениями, соответствующими опухолевым взвесям.

Визуализируются узловые образования на париетальной или висцеральной брюшине, которые выглядят как гипоэхогенные округлые структуры.

В режиме допплеровской визуализации фиксируется усиленная васкуляризация по периферии опухолевых очагов, указывающая на высокую метаболическую активность.

Определяется инфильтрация сальника, которая проявляется его утолщением и неоднородной структурой.

На фоне асцита визуализируются конгломераты опухолевых узлов с чёткими или размытыми контурами, подвижные при смене положения пациента.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Объём асцита и распределение жидкости по брюшной полости, включая его влияние на смежные органы.

- Толщина опухолевых образований, расположенных в поверхностных отделах брюшины.

- Наличие подвижных опухолевых фрагментов в асците, что имеет прогностическое значение.

- Оценка сосудистой активности в области брюшины и сальника, особенно при использовании контрастных усилителей.

- Дифференцировка между мягкотканными опухолевыми структурами и сальниковыми инфильтратами.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубокорасположенные опухолевые очаги, скрытые за газовыми структурами кишечника.

- Дифференциация между опухолевыми конгломератами и воспалительными изменениями без применения дополнительных методов.

- Оценка степени прорастания в соседние органы и тканей, включая брыжейку и петли кишечника.

- Объективная визуализация опухолевых очагов при незначительном количестве жидкости в брюшной полости.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотных структур |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягкотканных структур |

Отражение ультразвука от тканей с различной плотностью |

|

Чувствительность к мягкотканным очагам |

Средняя – определяются узлы от 5 мм и крупнее |

Высокая – визуализируются опухолевидные включения на серозных оболочках с детализацией |

Умеренная – выявляются узлы при наличии асцита и в поверхностных отделах |

|

Выявление асцита и его характеристик |

Хорошо выявляет объём и распространение |

Точно оценивается состав жидкости и её взаимодействие с опухолью |

Легко визуализируется наличие и объём жидкости, особенно в нижних отделах |

|

Визуализация узлов и инфильтратов |

Видны утолщения брюшины, сальника |

Видны опухолевые очаги, их толщина, границы и проникновение в ткани |

Узлы на брюшине визуализируются как гипоэхогенные структуры, особенно на фоне асцита |

|

Дифференциация с воспалительными изменениями |

Затруднена без контраста |

Позволяет различать опухоль и фибринозные наложения |

Ограничена – требует дополнительных методов подтверждения |

|

Оценка распространения в труднодоступных зонах |

Ограничена при выраженном асците или спаечном процессе |

Высокая – видны очаги в боковых каналах, малом тазу и поддиафрагмальных участках |

Недоступна визуализация очагов за кишечными петлями и в верхнем этаже |

|

Васкуляризация опухолевых очагов |

Видна при контрастировании |

Видна накоплением контраста в режиме усиления |

По допплеру фиксируется периферическая сосудистая активность в опухоли |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Современная стратегия лечения больных с карциноматозом брюшины / А.А. Захаренко // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Т. (2017) С. 7–12

- Исторические, патогенетические и клинические аспекты перитонэктомии у больных канцероматозом брюшины / В. Т. Нгуен, В. А. Просветов, Б. Б. Бромберг // Российский Биомедицинский Журнал. - 2022. - Т. 23. - С. 705-721.

- Химиоперфузионное лечение канцероматоза брюшной полости : монография / О. А. Беляева, В. Г. Беспалов, К. Ю. Сенчик. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. - 146 с.

- Заридзе Д.Г. Эпидемиология и этиология злокачественных заболеваний : в кн. Канцерогенез. -М.: Научный мир, 2000.- С.26-30, 34-56.

- Сидоров Д.В., Гришин Н.А., Ложкин М.В., Троицкий А.А., Степанюк И.В., Быкасов С.А., Мошуров Р.И. Опухоли брюшины. Алгоритмы лечения. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2020;9(4):60‑65.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ