МРТ, КТ, УЗИ в диагностике нефросклероза

Магнитно-резонансная томография при нефросклерозе выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях определяется снижение интенсивности сигнала от паренхимы почек за счёт замещения функциональной ткани фиброзными элементами и уменьшения общей массы почечной паренхимы.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется неоднородная структура почечной ткани с чередованием участков сниженного сигнала, соответствующих зонам склероза, и остаточных гиперинтенсивных зон сохранившейся паренхимы.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается контур почек с неровностью поверхности и уменьшением размеров органов, что отражает выраженность склеротических изменений.

В режиме с подавлением сигнала от воды выявляется диффузное снижение гидрофильности ткани почек, а также локальные зоны плотного фиброза.

В режиме динамического контрастного усиления определяется значительное снижение накопления контраста в склерозированных участках, с сохранением частичного накопления в остаточной паренхиме.

В режиме трёхмерной реконструкции визуализируется уменьшение размеров почек, неровность их контуров и деформация чашечно-лоханочной системы.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина паренхимы почек с определением степени её истончения и диффузной перестройки.

- Структура почечной ткани с выявлением выраженных зон фиброза и сохранённых фрагментов функциональной паренхимы.

- Распределение кровоснабжения по остаточной паренхиме при динамическом контрастном исследовании.

- Изменение контуров почек с оценкой степени неровности и деформации органа при прогрессировании склероза.

- Структура чашечно-лоханочной системы при вторичных изменениях, таких как деформация и расширение.

- Наличие ассоциированных изменений, включая паранефральный фиброз и признаки хронического воспаления.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии склероза при отсутствии выраженных морфологических изменений паренхимы.

- Малые зоны фиброза без значительного снижения сигнала на стандартных последовательностях.

- Точная степень функциональной недостаточности почек без проведения нефрологических проб.

- Различие между воспалительными и фиброзными изменениями без использования динамического контрастирования.

- Изменения в сосудах почек, не сопровождающиеся макроструктурной деформацией.

- Тонкие деформации лоханочной системы без расширения или выраженного стеноза.

Компьютерная томография не является базовым исследованием для диагностики нефросклероза, потому что при визуализации ограничена точность дифференциации фиброзных изменений и остаточной паренхимы без динамического контрастирования, а также невозможно определить степень функциональной активности почек. Нефросклероз представляет собой хроническое поражение почек с замещением паренхимы соединительной тканью и прогрессирующим снижением функции. Приоритетными методами являются магнитно-резонансная томография с контрастированием, ультразвуковое исследование почек и нефросцинтиграфия. Оданко КТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется уменьшение размеров почек с диффузным снижением плотности паренхимы и выраженной деформацией контуров.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются зоны уплотнения и кальцинатов в области склерозированной ткани почек.

В артериальной фазе контрастирования определяется выраженное снижение перфузии почечной ткани, особенно в области склероза.

В венозной фазе фиксируется замедленное и неравномерное выведение контраста из паренхимы, что свидетельствует о нарушении функции почек.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур выявляются возможные участки обызвествления в стенках чашечно-лоханочной системы.

В режиме трёхмерной реконструкции уточняется степень деформации чашечно-лоханочной системы и изменения конфигурации почек.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры почек и степень их уменьшения с определением равномерности или очаговости процесса.

- Плотность почечной ткани с выявлением зон склероза, обызвествления или остатков функциональной паренхимы.

- Артериальное кровоснабжение почек с определением степени снижения перфузии и вовлечения крупных сосудов.

- Структура чашечно-лоханочной системы с оценкой деформации и признаков вторичных изменений.

- Наличие кальцинатов в паренхиме и чашечно-лоханочной системе при длительном течении склероза.

- Степень нарушения дренажа мочи из почек при выраженной деформации чашечно-лоханочной системы.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии склеротических изменений без выраженного снижения плотности паренхимы.

- Структура микрососудистого русла при начальных изменениях без значительных деформаций сосудов.

- Точная степень воспалительных изменений без контрастного усиления или сопоставления с клиническими данными.

- Малые зоны остаточной паренхимы при слабовыраженных различиях плотности.

- Функциональная активность почечной ткани без проведения сцинтиграфии или МРТ-контрастирования.

- Отличие активного воспаления от позднего фиброза без морфологических признаков активности.

УЗИ выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме определяется уменьшение размеров почек с уменьшением толщины паренхимы и нарушением нормальной кортико-медуллярной дифференциации.

В серошкальном режиме визуализируется повышение эхогенности почечной паренхимы, что соответствует фиброзным изменениям и склерозу ткани.

В динамическом режиме фиксируется уменьшение подвижности почек при дыхательных движениях за счёт ригидности тканей.

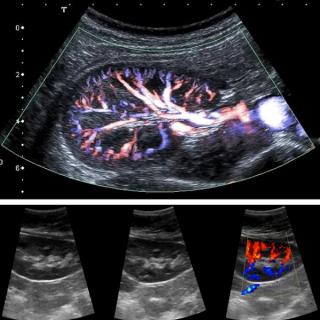

В режиме цветового допплеровского картирования определяется снижение сосудистого рисунка в области склерозированных сегментов почек.

В энергетическом допплеровском режиме выявляется редукция кровотока в паренхиме при выраженных склеротических изменениях.

В В-режиме возможно выявление деформации чашечно-лоханочной системы и сужения их просветов при хроническом процессе.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры и форма почек с определением степени их уменьшения и деформации контуров.

- Эхоструктура паренхимы с выявлением повышения её плотности и нарушения нормальной дифференциации слоёв.

- Структура сосудистого русла с оценкой снижения кровоснабжения склерозированных участков почек.

- Степень деформации чашечно-лоханочной системы и наличие признаков хронической обструкции.

- Функциональные особенности подвижности почек при дыхательных движениях.

- Наличие ассоциированных изменений, таких как паранефральный фиброз или признаки вторичного пиелонефрита.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии склероза без выраженного уменьшения размеров почек или изменения эхогенности.

- Малые зоны остаточной паренхимы при незначительном снижении эхогенности.

- Структура сосудов при слабовыраженных изменениях кровотока без использования допплерографии высокой чувствительности.

- Отличие хронических изменений от начальных стадий активного воспаления без сопоставления с клиническими данными.

- Точная степень изменения чашечно-лоханочной системы при отсутствии значительной деформации.

- Наличие микрокальцинатов без выраженной акустической тени в области склерозированной паренхимы.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотности тканей, структуры почек и чашечно-лоханочной системы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация структуры паренхимы, фиброза и кровоснабжения без ионизации |

Ультразвуковые волны, визуализация размеров почек, структуры паренхимы и кровотока |

|

Чувствительность к выявлению фиброза |

Высокая — фиксируются зоны уплотнения, уменьшение размеров и деформация почек |

Высокая — визуализируются зоны склероза и остаточной паренхимы |

Высокая — определяется повышение эхогенности и уменьшение толщины паренхимы |

|

Чувствительность к деформации чашечно-лоханочной системы |

Высокая — выявляются деформация лоханки, стенозы, расширение чашечек |

Высокая — уточняется степень деформации чашечно-лоханочной системы |

Средняя — фиксируются грубые деформации структуры при выраженном процессе |

|

Оценка остаточной паренхимы |

Ограниченная — различаются только при выраженном снижении плотности |

Высокая — выделяются зоны сохранённой паренхимы на фоне склероза |

Ограниченная — выявляются только зоны сниженной эхогенности при сохранённой ткани |

|

Выявление кальцинатов |

Высокая — визуализируются кальцинаты в ткани почек и чашечно-лоханочной системе |

Умеренная — выявляются при выраженных изменениях структуры |

Умеренная — фиксируются эхогенные включения при наличии крупных кальцинатов |

|

Визуализация сосудистых изменений |

Ограниченная — оцениваются только крупные сосуды при выраженной патологии |

Высокая — определяется распределение перфузии в остаточной паренхиме |

Высокая — фиксируется снижение кровотока в склерозированных сегментах |

|

Дифференциация фиброза и воспаления |

Ограниченная — требует дополнительного динамического контрастирования |

Высокая — различаются стадии по накоплению контраста и характеру сигнала |

Ограниченная — различение возможно только косвенно по эхогенности и сосудистому рисунку |

|

Выявление ассоциированных изменений (паранефральный фиброз) |

Хорошая — определяется инфильтрация и уплотнение окружающих тканей |

Высокая — визуализируется паранефральный фиброз и деформация органов малого таза |

Средняя — фиксируются выраженные изменения структуры паранефральной клетчатки |

|

Контрастное усиление |

Позволяет выявить снижение перфузии и остаточное кровоснабжение |

Обеспечивает детализацию зон склероза и оценки активности паренхимы |

Не используется в стандартной методике, возможна допплеровская оценка кровотока |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Серов, В.В. Морфо- и патогенез нефросклероза: Клинико-морфологический анализ Текст. / В.В. Серов, C.B. Яргин // Терапевтический архив. — 1986. №8. — С. 4-9.

- Патогенетические основы нефросклероза (Обзор литературы)/ Паунова С.С.// Нефрология и диализ. – 2005 – Т.7, № 2.

- Круткина Е. Э. Экспертная оценка развития нефросклероза у больных хроническим гломерулонефритом // ПЭМ. 2004. №16-4.

- Ольхова Е.Б. Эхографические аспекты нефросклероза у детей // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. -2000.-№2.-С. 136-142.

- анзен, Т.Н. Морфологическая характеристика нефросклероза: Электронно-микроскопическое, иммуногистохимическое и гистоспектрофотометрическое исследование/ Т.Н. Ганзен, С.М. Секамова // Архив патологии. 1994. - Т.56, №6. - С. 16-21.

- Ранняя диагностика нефросклероза у больных хроническим пиелонефритом и хроническим гломерулонефритом Текст. / С.Б. Павлов, Г.Б. Павлова, Т.К. Энтина, Н.М. Андоньева // Международный медицинский журнал. 1997. - Т.З, №4. - С. 31-33.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ