МРТ, КТ, УЗИ в диагностике панникулита

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

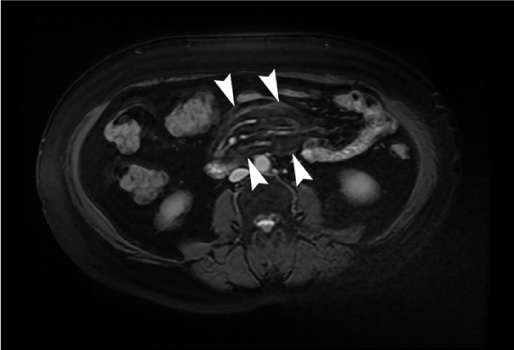

На Т1-взвешенных изображениях определяется гипоинтенсивный сигнал в участках подкожной жировой клетчатки, что указывает на зону воспаления с замещением нормальной структуры инфильтратом.

На Т2-взвешенных изображениях визуализируется гиперинтенсивный сигнал от поражённой клетчатки, особенно по ходу фасциальных пространств, что отражает активный воспалительный отёк.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркиваются узловые или линейные образования в подкожной жировой клетчатке, соответствующие инфильтрации и воспалительной инфильтрации.

В режиме с подавлением сигнала от воды определяется слабая визуализация фиброзных компонентов и замедленная дифференциация между активным и хроническим воспалением.

В режиме диффузионно-взвешенной визуализации фиксируется умеренное ограничение диффузии, что свидетельствует о высокой клеточности воспалительного процесса.

На изображениях с контрастным усилением наблюдается неоднородное накопление контраста в зонах активного воспаления, преимущественно по периферии инфильтрата.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина воспалительного очага с возможностью различия между активной зоной воспаления и окружающими неизменёнными тканями.

- Глубина инфильтрации жировой клетчатки с оценкой вовлечения фасциальных плоскостей и прилежащих мышц.

- Степень воспалительного отёка, позволяющая уточнить фазу заболевания.

- Структура воспалительного очага с возможностью различия между узловой, диффузной и смешанной формой панникулита.

- Контур и характер накопления контрастного вещества, дающие возможность отличить воспаление от злокачественного процесса.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина подкожного слоя при массивном фиброзе не даёт возможности достоверно различить стадии воспаления.

- Глубина поражения в областях с неравномерным распределением жировой клетчатки может быть занижена.

- Степень васкуляризации воспалённого участка оценивается ограниченно без специализированных протоколов.

- Контраст между активным воспалением и хроническим фиброзом снижается при отсутствии внутривенного усиления.

- Различие между инфекционной и аутоиммунной природой процесса не устанавливается по данным МРТ.

КТ не является базовым исследованием для диагностики панникулита, потому что позволяет оценить изменения плотности в подкожной жировой клетчатке, но не даёт чёткого различия между активной фазой воспаления и хроническим фиброзом, а также не показывает детальные признаки вовлечения фасций и мышц, что важно для ранней диагностики. Панникулит представляет собой воспалительное заболевание подкожной клетчатки с инфильтративными и деструктивными изменениями. В диагностике основное значение имеет магнитно-резонансная томография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

КТ не является базовым исследованием для диагностики панникулита, потому что позволяет оценить изменения плотности в подкожной жировой клетчатке, но не даёт чёткого различия между активной фазой воспаления и хроническим фиброзом, а также не показывает детальные признаки вовлечения фасций и мышц, что важно для ранней диагностики. Панникулит представляет собой воспалительное заболевание подкожной клетчатки с инфильтративными и деструктивными изменениями. В диагностике основное значение имеет магнитно-резонансная томография. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется снижение плотности подкожной жировой клетчатки с неравномерной структурой, соответствующей участкам инфильтрации.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируются линейные и очаговые уплотнения с нечёткими контурами и локальной деформацией жирового слоя.

В режиме с контрастированием наблюдается умеренное повышение плотности в воспалённых участках, особенно по ходу фасциальных пространств.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур отсутствуют признаки вовлечения кости, что позволяет исключить остеомиелит при прилежащем воспалении.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина воспалённой жировой клетчатки с оценкой плотности инфильтрата.

- Глубина воспалительного процесса и протяжённость поражения по фасциальным линиям.

- Структура воспаления с возможностью различия между гнойной деструкцией, абсцедированием и инфильтративной формой.

- Контур воспалительного очага и степень вовлечения смежных тканей.

- Наличие кальцинатов при длительно текущем процессе с переходом в хроническую стадию.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Степень васкуляризации в поражённой ткани оценивается ограниченно без ангиографических протоколов.

- Контраст между воспалением и фиброзом остаётся низким при хроническом процессе.

- Толщина воспаления в глубоких отделах может быть занижена без многоплоскостной реконструкции.

- Различие между активным и разрешающимся воспалением не всегда достигается при стандартной контрастной нагрузке.

- Интерпретация инфильтрата осложнена при наличии параллельной лимфаденопатии или мягкотканых опухолей.

УЗИ не является базовым исследованием для диагностики панникулита, потому что позволяет выявить лишь поверхностные изменения в подкожной клетчатке без точной оценки глубины воспаления, степени фасциального вовлечения и активности процесса в глубоких слоях тканей, особенно при диффузных формах. Сонография выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ не является базовым исследованием для диагностики панникулита, потому что позволяет выявить лишь поверхностные изменения в подкожной клетчатке без точной оценки глубины воспаления, степени фасциального вовлечения и активности процесса в глубоких слоях тканей, особенно при диффузных формах. Сонография выявляет следующие анатомические признаки:

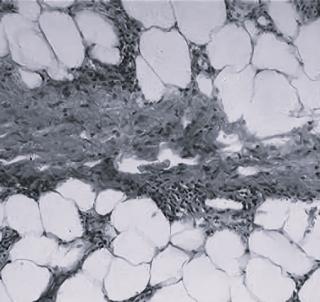

В серошкальном режиме определяется гипоэхогенная зона с неоднородной структурой в пределах подкожной жировой клетчатки.

Фиксируется утолщение подкожного слоя с нечёткими границами и выраженной деформацией внутренней архитектоники.

При наличии узлов визуализируются округлые гипоэхогенные образования без капсулы и с неравномерной внутренней эхогенностью.

В режиме цветной допплерографии определяется усиленный кровоток в зоне воспаления, соответствующий фазе активного процесса.

При переходе в хроническую форму выявляются участки с повышенной эхогенностью и снижением сосудистой активности.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина воспалённой подкожной жировой клетчатки с оценкой контуров поражения.

- Глубина вовлечения тканей с возможностью различия между поверхностным и глубоким распространением.

- Степень васкуляризации, отражающая активность процесса.

- Характер внутренних изменений — от отёчных до фиброзных, с различием между острой и хронической стадией.

- Мониторинг динамики воспаления на фоне терапии.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубина воспаления в области бедра, ягодиц или спины может быть недооценена.

- Структура воспалительного инфильтрата ограничена по детализации без возможности трёхмерной реконструкции.

- Ограничения в визуализации ретрофасциальных пространств при диффузных формах.

- Трудности при оценке сосудистых осложнений, таких как тромбофлебит, без специализированного режима.

- Невозможность дифференциации между воспалением и неопластическим процессом при выраженном фиброзе.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотности жировой клетчатки и мягких тканей |

Магнитное поле, визуализация воспалительных и инфильтративных изменений мягких тканей |

Ультразвук, визуализация в реальном времени с допплерографией |

|

Визуализация воспаления подкожной клетчатки |

Видны участки сниженной плотности и уплотнения |

Высокая — гипоинтенсивность на Т1, гиперинтенсивность на Т2 |

Гипоэхогенные зоны с неясными контурами, утолщение слоя |

|

Выявление структуры воспалительного очага |

Различаются гнойные и инфильтративные формы |

Чёткое различие узловой, диффузной и смешанной форм |

Видны узловые образования, неоднородность, капсула отсутствует |

|

Визуализация глубины поражения |

Глубина оценивается, особенно по фасциальным пространствам |

Высокая — определяется вовлечение фасций и мышц |

Частичная — зависит от зоны и анатомических условий |

|

Оценка васкуляризации |

Возможна при контрасте, но без детализации сосудистой фазы |

Умеренное усиление по краям очага |

Цветной допплер показывает активность кровотока в фазе воспаления |

|

Дифференциация активного и хронического процесса |

Сниженная контрастность при фиброзе |

Контрастное усиление и ограничение диффузии различают фазы |

Повышенная эхогенность и снижение сосудистого сигнала при хронизации |

|

Выявление кальцинатов или костного поражения |

Кальцинаты и вовлечение кости видны при осложнённом течении |

Не выявляются |

Не визуализируются |

|

Выявление периваскулярной инфильтрации |

Оценивается как неравномерные плотности |

Видна на Т2 и при контрастировании |

Частично — в виде гипоэхогенных зон без капсулы |

|

Контроль динамики |

Ограничен из-за лучевой нагрузки |

Применим — без облучения, точная оценка изменений |

Назначается для мониторинга воспаления и терапии |

|

Оценка распространения воспаления |

Точная по протяжённости, особенно вдоль фасций |

Высокая — визуализируются фасции, мышцы, мягкие ткани |

Частичная — ограничена возможностями визуализации |

|

Ограничения метода |

Нет оценки сосудистой активности, слабое различие хронической фазы |

Ограничения при выраженном фиброзе и артефактах |

Невозможность 3D анализа, слабая детализация глубоких отделов |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — 5–7 мЗв |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–60 мин |

10–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Егорова, О. Дифференциальная диагностика панникулитов / О. Егорова // Врач. — 2014. — № 11. — С. 14-19.

- Савушкина Н. М., Егорова О. Н., Белов Б. С. Панникулиты в ревматологии: нерешённые вопросы // Современная ревматология. — 2016. — № 3 — C. 5–10.

- Егорова, О. Н. Панникулит: иммунологические аспекты / О. Н. Егорова, Б. С. Белов, Н. М. Савушкина // VII Национальный конгресс терапевтов: сб. тезисов. — М., 2012. — С. 75-76.

- Ягода А. В., Белоцерковская М. И., Гладких Н. Н., Ушакова О. В. Системная форма панникулита с поражением внутренних органов // Терапия. — 2021. — № 7. — С. 138–143.

- Савушкина Н., Белов Б., Егорова О., Глухова С. Панникулиты: особенности течения и исходов // Врач. — 2018. — № 7. — С. 60–62.

- Хэбиф ТП. Кожные болезни. Диагностика и лечение. Пер. с англ. М.: МЕДпресс-информ, 2016.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ