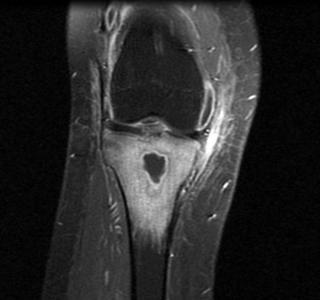

МРТ в диагностике повреждения связок

МРТ при повреждении связок выявляет следующие анатомические признаки:

МРТ при повреждении связок выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется неравномерность и утолщение связки, снижение интенсивности сигнала с утратой её типичной линейной структуры, а также возможное наличие гематомы в зоне повреждения.

На Т2-взвешенных изображениях определяется гиперинтенсивный сигнал в проекции связочного аппарата, соответствующий отёку или частичному разрыву, а также участки прерывания волокон при выраженном повреждении.

На Т2-взвешенных изображениях с подавлением жира выявляется очаг нарушения непрерывности связки, отёк окружающих тканей и синовиальных оболочек, скопление жидкости в зоне прикрепления, признаки реактивного синовита.

На изображениях с подавлением сигнала от воды определяются участки фибриллярной деструкции связочного аппарата, гетерогенность сигнала и возможное смещение концов связки при полном отрыве от места фиксации.

Диагностические преимущества

МР-томография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры повреждения связок:

- Толщина связки и степень её утолщения, что даёт возможность выявить воспалительные и дегенеративные изменения при частичном повреждении.

- Целостность волокон, что позволяет определить степень повреждения: растяжение, частичный или полный разрыв с точной локализацией.

- Состояние окружающих мягкотканевых структур, что важно для оценки отёка, геморрагии и вторичных изменений в параартикулярной области.

- Объём суставного выпота, что отражает выраженность воспалительной реакции и возможное наличие травматического синовита.

- Сигнальные характеристики в зоне прикрепления, что позволяет судить о нарушении фиксации связки к кости и степени вовлечения костного фрагмента.

Диагностические ограничения

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Незначительные волокнистые повреждения при отсутствии отёка, что может не сопровождаться изменением сигнала и снижает чувствительность метода.

- Функциональные аспекты связочного аппарата, включая стабильность сустава при нагрузке, что требует клинических тестов или стресс-методов диагностики.

- Разграничение старых и свежих повреждений, особенно при наличии выраженной фиброзной перестройки и отсутствии воспалительного сигнала.

- Визуализация тонких связок в зонах с анатомическим перекрытием или ограниченным пространством, что может снижать точность интерпретации.

- Оценка биомеханики сустава и распределения нагрузки на повреждённую связку, что не представляется возможным при статической визуализации.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Травматология и ортопедия/ под ред. Корнилова Н.В. - 2011

- Вайнштейн В.Г., Розов В.И. Дисторсии. / В кн.: «Лечение повреждений в практике хирургической амбулаторию». Л., 1940. - 94-99.

- Лериш Р. Суставные связки. / В кн.: «Основы физиологической хирургии. Очерки вегетативной жизни тканей». Л., 1961. - С. 232-245.

- Черемисин В.М. Неотложная лучевая диагностика механических повреждений / В.М. Черемисин, Б.И.Ищенко. — СПб.: Гиппократ, 2003. 447 с.

- Никитин Г.Д., Корнилов Н.В., Линник С.А. Аллопластика при лечении повреждений мышц, сухожилий и связок. СПб., 1994. 255 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ