Рентген в диагностике аневризмы аорты

Рентгенографическая визуализация при аневризме аорты проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки или брюшной полости (в зависимости от локализации), а также с применением рентгенокардиографии или рентгеноскопии. Цель исследования — выявление признаков локального или диффузного расширения аорты, определение размеров, формы, протяжённости аневризматического участка, оценки состояния контуров сосуда и его влияния на окружающие структуры.

Рентгенографическая визуализация при аневризме аорты проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки или брюшной полости (в зависимости от локализации), а также с применением рентгенокардиографии или рентгеноскопии. Цель исследования — выявление признаков локального или диффузного расширения аорты, определение размеров, формы, протяжённости аневризматического участка, оценки состояния контуров сосуда и его влияния на окружающие структуры.

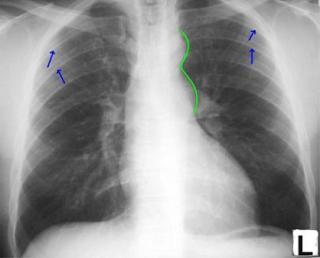

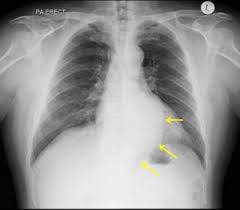

Рентгенография выявляет следующие признаки аневризмы аорты:

Локальное или сегментарное расширение тени аорты с выбуханием её контура, отчётливо видимое в прямой проекции.

Деформация дуги или нисходящей грудной аорты с изменением её привычной изогнутой формы, заметное в боковой проекции.

Чёткие или неравномерные кальцификаты по контуру аневризмы, выявляемые в виде плотных линейных или пятнистых теней.

Расширение средостенной тени (при грудной локализации) или выбухание передней брюшной стенки (при абдоминальной локализации) с изменением положения прилежащих органов.

При крупных аневризмах — смещение трахеи, пищевода или сдавление соседних органов, фиксируемое по изменению их проекции.

Рентгенография с контрастом (ангиография) выявляет следующие признаки:

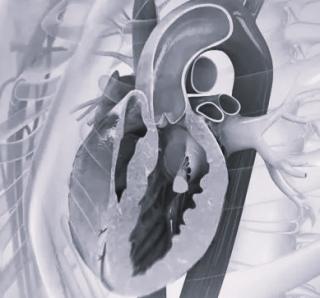

Контурное выпячивание стенки одного из желудочков, чаще левого, визуализируемое в фазу систолы и диастолы на ангиограммах.

Зона парадоксальной пульсации с отсутствием нормального сокращения, проявляющаяся как фиксированное выбухание при кинорентгенографии.

Задержка контрастного вещества в области аневризматического мешка в фазу диастолы (сигнал локальной акинезии).

Увеличение объёма полости соответствующего желудочка, особенно в диастолическую фазу, с нарушением пропорций камер сердца.

Снижение фракции выброса и объёмное перераспределение контраста — сигнал глобальной или сегментарной контрактильной дисфункции.

Деформация конфигурации сердечной тени на контрастных рентгенограммах с визуализацией выпуклой зоны за пределами обычного контура миокарда.

При наличии пристеночного тромба — дефект наполнения внутри полости аневризмы с ровными контурами и отсутствием кровотока.

Реактивная дилатация левого предсердия и легочных вен при выраженной левожелудочковой недостаточности, особенно на поздних стадиях.

Наличие застойных изменений в лёгких, таких как усиление сосудистого рисунка, расширение корней и интерстициальный отёк.

Возможное смещение контрастированной полости сердца и медиастинальных структур при массивной аневризме.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры аневризмы аорты:

- Определение локализации аневризматического расширения (дуга, нисходящая грудная, брюшная аорта) с точным анатомическим ориентированием.

- Измерение размеров аневризмы с оценкой диаметра и протяжённости расширенного участка.

- Выявление кальцинатов в стенке аорты, указывающих на хронический характер процесса.

- Анализ формы аневризмы (мешотчатая, веретенообразная) по её рентгенологическим признакам.

- Оценка влияния аневризмы на окружающие структуры и смежные органы.

Диагностические ограничение

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты аневризмы аорты:

- Отсутствие оценки состояния интимы, наличия тромботических масс или признаков расслоения без данных КТ или МР-ангиографии.

- Невозможность определения толщины стенки аневризмы и риска её разрыва.

- Ограниченная чувствительность при небольших размерах аневризмы, не сопровождающихся выраженными изменениями контуров.

- Снижение информативности при наложении костных теней, избыточной массе тела или выраженном метеоризме.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки или брюшной полости с рентгенокардиографией суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,5 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Сухарев И. И. Диагностика и хирургическое лечение аневризм аорты // Сборник научных работ. — Майкоп, 1992. — С. 182.

- Покровский А.В. Заболевания аорты и ее ветвей. М. Медицина, 1979. -328 с.

- Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Хирургия сердца и сосудов в Российской Федерации. — М.: НЦССХ, 1998. — 43 с.

- Атауллаханова Д.М., Синицын В.Е., Терновой С.К., Балахонова Т.В., Применение визуализирующих методов в диагностике аневризмы аорты. Периодика. Визуализация в клинике. -1998. -№ 13.

- Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: национальное руководство/ гл.ред.тома Л.С. Коков. - Москва.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. -688с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ