Рентген в диагностике атеромы

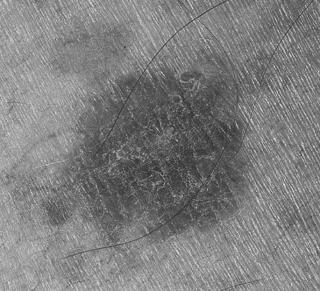

Рентгенологическая диагностика при атероме направлена на выявление косвенных признаков плотного капсулированного образования в проекции подкожной клетчатки. Исследование проводится в мягкотканевом режиме в прямой и боковой проекциях соответствующей анатомической области. При подозрении на кальцификацию капсулы выполняются прицельные укладки с повышенной контрастностью.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Округлое или овальное мягкотканное образование с чёткими, ровными границами, локализованное в подкожной клетчатке.

Участки плотных кольцевидных включений в структуре капсулы при длительном существовании образования, свидетельствующие о кальцификации.

Смещение соседних мягкотканевых слоёв и контуров мышц по направлению от центра образования.

Гомогенная внутренняя структура образования без признаков костной деструкции в подлежащем остове.

Повышение плотности мягких тканей в зоне образования при воспалительном процессе.

Наличие неоднородных теней при гнойном содержимом и развитии осложнений, таких как абсцесс.

Отсутствие реакции со стороны прилежащих костных структур при неосложнённом течении кисты.

Диагностические преимущества

Рентгенографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

Размер, форма и чёткость контуров образования на фоне окружающих мягких тканей.

Степень кальцификации стенок капсулы при хроническом процессе.

Глубина залегания атеромы и её пространственное положение по отношению к мышцам, фасциям и костям.

Смещение окружающих структур, свидетельствующее об увеличении образования.

Оценка реакции окружающих тканей при подозрении на воспаление или нагноение.

Возможность динамического наблюдения с оценкой изменений размеров и плотности образования.

Доступность исследования и быстрота получения результата в амбулаторных условиях.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность дифференцировать атерому от других доброкачественных образований мягких тканей, таких как липомы и фибромы.

- Отсутствие визуализации содержимого образования и состояния капсулы.

- Снижение чувствительности при малых размерах образования или плотности, близкой к окружающим тканям.

- Ограниченность визуализации воспалительного процесса при отсутствии кальцификатов или плотной капсулы.

- Сложности в интерпретации при локализации в зонах с анатомическим наложением, особенно в области шеи, лица или подмышек.

- Невозможность оценки васкуляризации и признаков внутренней некротизации.

- Присутствует лучевая нагрузка: при рентгенографии мягких тканей в двух проекциях эффективная доза составляет от 0,01 до 0,03 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Григорян М.Г. О раковом превращении атером. // Хирургия, 1961. №6. с. 115-116.

- Розентул Л.М. К вопросу об истинных и ложных атеромах. // В книге: Актуальные вопросы косметологии. Москва. 1970. с. 136-145.

- Томов П.В. Иссечение нагноившихся атером в поликлинических условиях. // Вестник хирургии им. Грекова. 1986. №5, с.78.

- Дуванский В. А., Толстых П. И. Физические и физико-химические методы в комплексном лечении гнойных заболеваний мягких тканей // Актуальные аспекты лазерной медицины. — 2002. — С. 325–327.

- Киселев В. В., Мурзагареева М. Н., Васильева Н. А. Опыт хирургического лечения атером // Здоровье. Медицинская экология. Наука. — 2014. — № 1. — С. 22–25.

- Тарасенко Г.Н. и соавт. Атерома: проблема косметолога или дерматолога? // Госпитальная медицина: наука и практика. – Т. 4. – № 1. – 2021. – С. 41-44.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ