Рентген в диагностике черепно-мозговой травмы

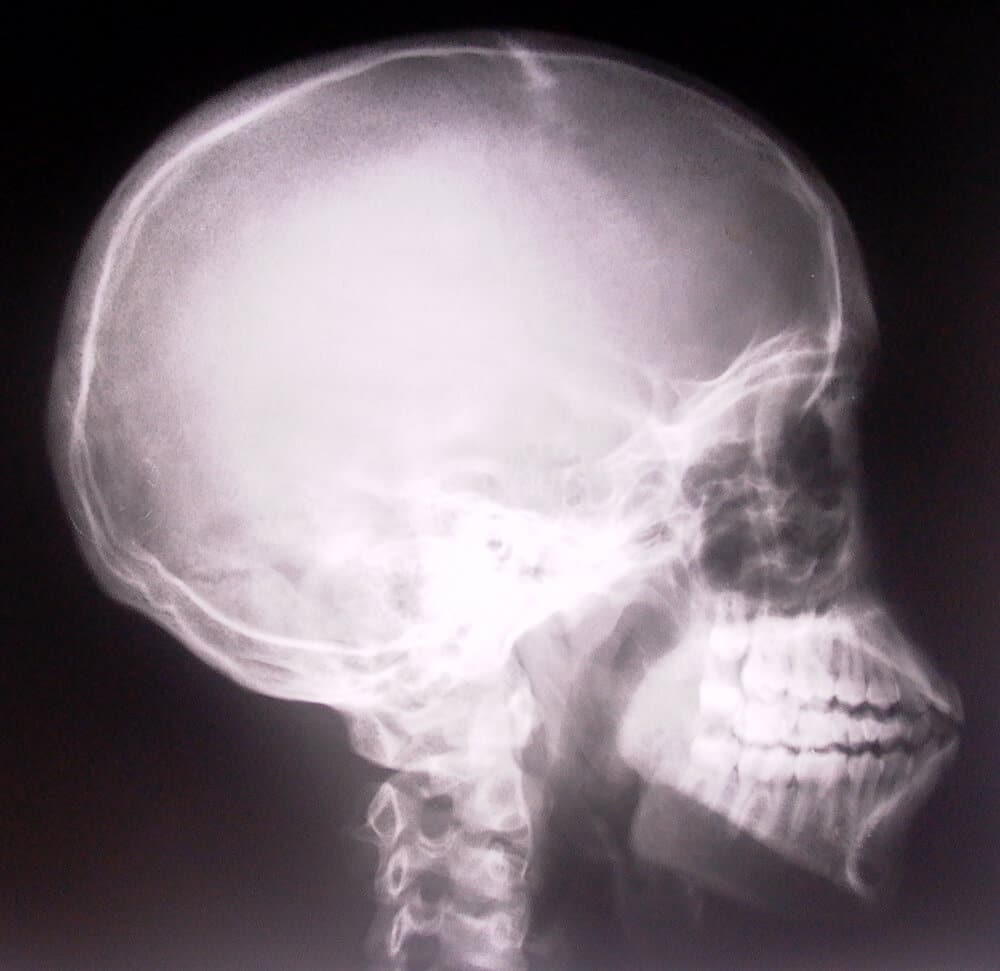

Рентгенологическое обследование при черепно-мозговой травме проводится с целью выявления повреждений костей черепа и выполняется в прямой (переднезадней или заднепередней), боковой, аксиальной и полуаксиальной проекциях. Для оценки основания черепа используются специальные укладки: по Шуллеру, Хаасу, Стенверсу, а также проекции с открытым ртом. При необходимости проводят рентгенографию в положении лёжа, с приподнятыми лопатками и подбородком. Исследование направлено на определение характера, локализации и выраженности костных повреждений. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Рентгенологическое обследование при черепно-мозговой травме проводится с целью выявления повреждений костей черепа и выполняется в прямой (переднезадней или заднепередней), боковой, аксиальной и полуаксиальной проекциях. Для оценки основания черепа используются специальные укладки: по Шуллеру, Хаасу, Стенверсу, а также проекции с открытым ртом. При необходимости проводят рентгенографию в положении лёжа, с приподнятыми лопатками и подбородком. Исследование направлено на определение характера, локализации и выраженности костных повреждений. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Линейные переломы свода черепа

Наиболее информативны боковая и заднепередняя проекции. Визуализируется тонкая, чёткая, неветвящаяся линия, проходящая через пластинку кости без признаков смещения. Линия перелома располагается поперёк или вдоль костных швов, не совпадая с ними по ходу и углу. Чаще поражаются теменные и височные кости, реже — лобная и затылочная.

В прикорневых зонах костей может наблюдаться частичное разъединение швов, особенно при травмах у детей.

Вдавленные переломы

Лучше всего определяются в боковой и полуаксиальной проекциях. Видна деформация наружной пластинки кости в виде вогнутой тени с нарушением общей выпуклости контура черепа. Вдавленные фрагменты могут иметь резкие или ступенчатые края. Часто сочетаются с внутричерепной гематомой, особенно при локализации в лобной или теменной области.

Нередко регистрируется ограниченная зона оскольчатости по периферии основного дефекта.

Оскольчатые и раздробленные переломы

Оценка проводится в нескольких проекциях с прицельными укладками. Обнаруживаются множественные костные фрагменты различной величины с радиальным расположением от центра повреждения. Фрагменты могут быть смещены внутрь, наружу или по плоскости кости. Чаще возникают при высокоэнергетической травме. Видны фестончатые или зубчатые края теней с неровной плотностью.

Возможно выявление двойного контура костной стенки при наложении отломков.

Переломы основания черепа

Проекции по Хаасу, Шуллеру и Стенверсу наиболее показательны. Прямой рентгенологический симптом — линия просветления в проекции пирамиды височной кости, клиновидной или затылочной области. Косвенные признаки включают смещение клиновидного отростка, разобщение швов основания, асимметрию костных структур основания черепа.

Может выявляться наличие пневмоцефалии — просветление в полости черепа, соответствующее воздуху.

В ряде случаев регистрируется перелом основания передней черепной ямки с признаками затекания воздуха в лобные пазухи и решётчатый лабиринт.

Субпериостальные гематомы (особенно у детей)

Хорошо видны в боковой и полуаксиальной проекциях. Обнаруживается локальное приподнимание мягких тканей над костной поверхностью с просветлением между костью и надкостницей. Контуры выпячивания округлые, ограниченные, иногда с уровнем жидкости.

Часто сопровождаются минимальным смещением надлежащей костной структуры без признаков перелома.

Сочетанные формы травмы

При сложных повреждениях могут одновременно выявляться элементы линейного, оскольчатого и вдавленного перелома, а также косвенные признаки внутричерепной патологии — деформация границ черепа, двусторонние очаги пневмоцефалии, признаки повышенного внутричерепного давления (отпечатки пальцев, расширение швов).

Диагностические преимущества

Рентгенография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Наличие, форма и протяжённость переломов костей свода и основания черепа.

- Характер повреждения — линейный, вдавленный, оскольчатый или раздробленный.

- Смещение костных отломков и риск компрессии подлежащих структур.

- Наличие косвенных признаков внутричерепной патологии — пневмоцефалии, субпериостальных гематом, деформации наружной пластинки.

- Возможность сравнительной оценки симметрии костных структур и динамического наблюдения.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Не отображаются изменения в мозговой ткани, кровоизлияния, ушибы и отёк мозга.

- Переломы основания черепа часто не выявляются или определяются лишь по косвенным признакам.

- Невозможно оценить целостность сосудов, оболочек мозга и наличие внутричерепных осложнений.

- У новорождённых и младенцев зоны родничков и хрящевые соединения плохо визуализируются.

- Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии черепа составляет около 0,03–0,1 мЗв в зависимости от количества проекций.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Лихтерман Л.Б., Корниенко В.Н., Потапов А.А. и др. Черепно-мозговая травма: прогноз течения и исходов. М. - Книга ЛТД. - 1993. - 299с.

- Коновалов А.Н., Лнхтерман Л.Б., Потапов А.А. Классификация черепно- мозговой травмы //Сб. науч. трудов ИНХ. М., 1992,- С. 28-29.

- Кононалов А.Н.,. Потапов А.А., Лихтерман Л.Б. и др. Патогенез, диагностика и лечение черепно-мозговой травмы и её последствий // Вопр. нейрохирург им. Н.Н,Бурденко, — 1994.- № 4. С. 8-25.

- Крылов В.Е., Лазарева Л.В., Зянгирова С.Т. Прогнозирование динамики течения черепно-мозговой травмы // Казан, мед. журнал. 1992. -№2. - С. 93-96.

- Иванова, Н.Е. Последствия черепно-мозговой травмы / Н.Е. Иванова // Руководство по черепно-мозговой травме / Е.Н. Кондаков, В. В. Кривецкий. - СПб. - СпецЛит.-2000. - 271 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ