Рентген в диагностике диафрагмальной грыжи

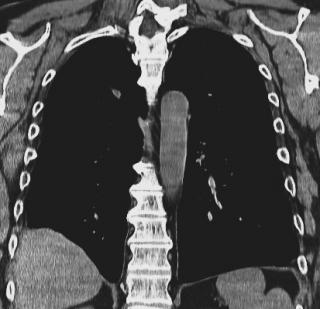

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, с обязательным применением рентгеноскопии и исследования с контрастированием пищевода или желудка (бариевая суспензия) для уточнения характера грыжевого выпячивания. Визуализируются преимущественно прямые признаки: газо-воздушные уровни, контрастированные петли кишечника или желудка в грудной полости, деформация купола диафрагмы. Цель исследования — выявление наличия и типа грыжи, определение размеров дефекта, содержимого грыжевого мешка и его влияния на окружающие органы.

Обследование проводится в прямой (переднезадней) и боковой проекциях грудной клетки, с обязательным применением рентгеноскопии и исследования с контрастированием пищевода или желудка (бариевая суспензия) для уточнения характера грыжевого выпячивания. Визуализируются преимущественно прямые признаки: газо-воздушные уровни, контрастированные петли кишечника или желудка в грудной полости, деформация купола диафрагмы. Цель исследования — выявление наличия и типа грыжи, определение размеров дефекта, содержимого грыжевого мешка и его влияния на окружающие органы.

Рентгенография выявляет следующие признаки диафрагмальной грыжи:

Тень мягкотканного образования в задне-нижнем средостении или в области купола диафрагмы, нередко с газо-воздушными уровнями, указывающими на наличие желудка или кишечных петель.

Поднятие и размытость контуров купола диафрагмы с его деформацией или полным отсутствием чёткой визуализации на стороне грыжи.

Смещение сердца и средостенных структур в противоположную сторону при больших размерах грыжевого выпячивания.

Расширение ретрокардиального или паравертебрального пространства, заполненного мягкотканными и газовыми компонентами.

При контрастировании — заполнение контрастом части грудной полости с характерными желудочными или кишечными контурами.

Уменьшение объёма лёгкого на стороне поражения за счёт компрессии, иногда с локальным ателектазом.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры диафрагмальной грыжи:

- Определение локализации грыжевого дефекта (пищеводное отверстие, параэзофагеальное, плевродиафрагмальное, травматическое) и размеров грыжевого кольца.

- Характеризация содержимого грыжевого мешка (желудок, кишечные петли, сальник) с анализом их положения и степени смещения.

- Оценка формы и объёма грыжевого выпячивания, включая выявление газо-воздушных уровней и элементов перистальтики.

- Выявление компрессионного воздействия на сердце, лёгкие и средостенные структуры, что важно для определения степени дыхательных и гемодинамических нарушений.

- Анализ состояния купола диафрагмы, его целостности, уровня подъёма и степени деформации.

- Возможность уточнения диагноза с помощью рентгеноскопии и контрастного исследования без применения более сложных методов.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность точного определения размеров грыжевого дефекта без КТ, особенно при небольших и параэзофагеальных грыжах.

- Ограниченная визуализация мягкотканных компонентов грыжи (сальника, сосудистых структур) без контрастного усиления.

- Снижение чувствительности при отсутствии газо-воздушных уровней или неполном заполнении желудка/кишечника.

- Сложности в дифференциации грыжи от опухолевых и кистозных образований средостения без дополнительных методов.

- Недостаточная информативность при выраженном ожирении, деформациях грудной клетки или массивных плевральных сращениях.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки с рентгеноскопией и контрастированием суммарная эффективная доза составляет от 0,2 до 0,4 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Долецкий С.Я., Пугачев А.Г. Диафрагмальные грыжи // Непроходимость пищеварительного тракта у новорожденных и грудных детей. М.: Медицина, 1976. - С. 142-149.

- Степанов Э.А., Красовская Т.В., Кучеров Ю.И., Беляева И.Д. и др. Оптимальные сроки оперативного вмешательства при диафрагмальных грыжах // Детская хирургия. 2002. - №2. - С. 28-30.

- Татур, А.А. Заболевания и повреждения диафрагмы : учебно-методическое пособие / А. А. Татур. – Минск : БГМУ, 2018. – 70 с.

- Эпидемиология, диагностика, лечение травматических диафрагмальных грыж (обзор литературы)/ Плеханов А.Н.// 2011.

- Петровский Б.В., Моисеев B.C., Платов И.И. Хирургия некоторых заболеваний диафрагмы // Хирургия.-2000.- N 7,- С. 23-27.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ