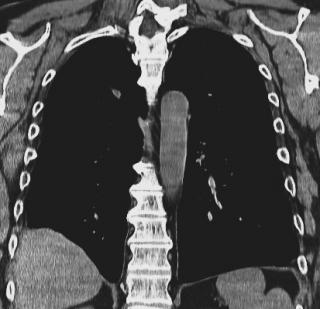

Рентген в диагностике поддиафрагмального абсцесса

Рентгенографическая визуализация при поддиафрагмальном абсцессе проводится с использованием обзорной рентгенографии брюшной полости и грудной клетки в прямой и боковой проекциях, а также рентгеноскопии с контрастированием желудка и кишечника при необходимости. Цель исследования — выявление прямых и косвенных признаков поддиафрагмального скопления гноя, оценка локализации, влияния на окружающие органы и состояния диафрагмы.

Рентгенография выявляет следующие признаки поддиафрагмального абсцесса:

Куполообразное затемнение под диафрагмой с чёткими верхними контурами и нечёткими нижними границами, видимое на обзорной рентгенограмме.

Уровень жидкости с горизонтальной границей на фоне газа под диафрагмой, формирующий характерный симптом «газ-жидкость».

Высокое стояние купола диафрагмы на стороне поражения с ограничением её подвижности, заметное при рентгеноскопии.

Смещение желудка, поперечной ободочной кишки или печени книзу, фиксируемое на снимках в прямой проекции.

Реактивные изменения в лёгочной ткани и плевре, включая ателектаз базальных отделов лёгкого и небольшой плевральный выпот, определяемые при рентгенографии грудной клетки.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Оценка локализации абсцесса (подпечёночный, поджелудочный, левосторонний, правосторонний) с привязкой к анатомическим ориентирам.

- Оценка размеров гнойного скопления с измерением высоты газового пузыря и толщины жидкостного слоя.

- Оценка влияния абсцесса на окружающие органы с анализом смещения желудка, кишечника, печени или селезёнки.

- Оценка состояния диафрагмы по её положению, форме и степени ограничения подвижности при рентгеноскопии.

- Выявление вторичных изменений в грудной клетке, включая плеврит и ателектазы, на стороне поражения.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие прямой визуализации самой гнойной полости при полном заполнении жидкостью без газового компонента.

- Невозможность определения характера содержимого абсцесса и состояния его стенок без данных ультразвукового или томографического исследования.

- Ограниченная визуализация небольших или начальных абсцессов, не сопровождающихся значимыми изменениями диафрагмы или расположенных глубоко в подпечёночном пространстве.

- Снижение чувствительности при наличии метеоризма, паралитической кишечной непроходимости или послеоперационных изменений.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении обзорной рентгенографии брюшной полости и грудной клетки суммарная эффективная доза составляет от 0,7 до 1,5 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Алиев С. А. Диагностика и лечение поддиафрагмальных абсцессов / С. А. Алиев // Хирургия. 1991, - № 3. - С. 106-109.

- Белогородский В. М. Поддиафрагмальный абсцесс/ В. М. Белогородский // Медицина. Ленингр. отделение . 1964. - 148 с.

- Герасименко A.A. Клиника и лечение поддиафрагмальных абсцессов: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.00.27 / A.A. Герасименко. —К., 1956. -15 с.

- Лыс П.В. Поддиафрагмальные абсцессы / П.В. Лыс, И.В. Кондаурова // Клин, хирургия.- 1981. № 1. - С. 43-45.

- Авилова О. М. Хирургическое лечение осложненных и неосложненных поддиафрагмальных абсцессов / О. М. Авилова, П.Н. Сокур // XV съезд хирургов УССР: тез. докл. Киев, 1984 - К.: Б.и., 1984. - С. 3-4.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ