Рентген в диагностике дилатационной кардиомиопатии

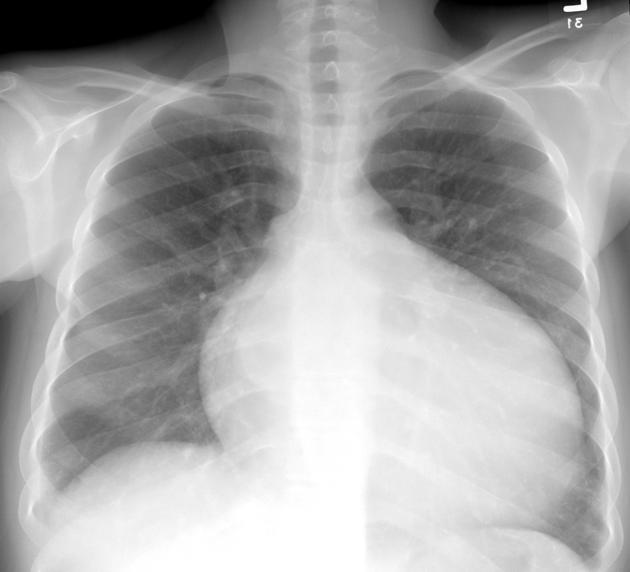

Рентгенография при дилатационной кардиомиопатии проводится для оценки размеров сердца, конфигурации его полостей и состояния лёгочного кровотока. Исследование выполняется в прямой и боковой проекциях грудной клетки. Цель визуализации — выявление признаков кардиомегалии, венозного застоя и косвенных проявлений нарушенной сократительной функции миокарда.

Рентгенография при дилатационной кардиомиопатии проводится для оценки размеров сердца, конфигурации его полостей и состояния лёгочного кровотока. Исследование выполняется в прямой и боковой проекциях грудной клетки. Цель визуализации — выявление признаков кардиомегалии, венозного застоя и косвенных проявлений нарушенной сократительной функции миокарда.

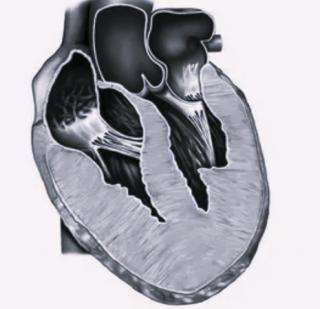

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

В прямой проекции определяется выраженное увеличение тени сердца, преимущественно за счёт левых отделов, с превышением кардиоторакального индекса более 0.5.

Отмечается сглаженность дуг сердца, особенно левой, за счёт расширения желудочка и предсердия — типичный сигнал дилатации.

В боковой проекции визуализируется удлинение и выбухание заднего контура сердца с сужением ретростернального пространства.

Фиксируется усиление лёгочного сосудистого рисунка в прикорневых зонах и его деформация по периферии, указывающая на венозный застой.

В ряде случаев выявляется выпот в плевральных синусах, чаще двусторонний — отражение вторичной сердечной недостаточности.

Могут присутствовать косвенные признаки нарушенной насосной функции, включая снижение подвижности диафрагмы и уплощение её куполов.

Появление линии Керли типично при интерстициальном отёке, связанном с декомпенсацией кровообращения.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры и конфигурацию тени сердца, особенно левых камер, что даёт возможность заподозрить выраженное расширение полостей.

- Признаки венозного застоя в малом круге кровообращения — усиление сосудистого рисунка, периваскулярный отёк и плевральный выпот.

- Общую топографию сердца в грудной клетке и наличие смещений, обусловленных его объёмным увеличением.

Диагностические ограничения

Рентгенографическая визуализация имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможно оценить сократимость миокарда, фракцию выброса и внутрисердечные гемодинамические показатели.

- Не определяется структура клапанного аппарата, толщина миокарда и степень фиброза, имеющие прогностическое значение.

- Лучевая нагрузка при рентгенографии органов грудной клетки составляет в среднем от 0.1 до 0.3 мЗв в зависимости от количества проекций и продолжительности визуализации.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Амосова Е.Н. Прогнозирование исходов дилатационной кардиомиопатии при длительном наблюдении// Терапевт. арх.-1990.-№8,-С.86-90.

- Матвеева Л.С., Фёдоров А.Ю., Китаева И.Т. К рентгенодиагностике застойной (дилатационной) кардиомиопатии// Вестн. рентгенологии и радиологии. 1983. - №4.

- Петровская М.Е. Качество жизни у пациентов с различными вариантами течения дилатационной кардиомиопатии// Тезисы конференции.-Актуальные вопросы сердечной недостаточности.-14-15 декабря 2000.,Москва. С.47.

- Рябенко Д.В. Дилатационная кардиомиопатия. Эпидемиология, прогноз, некоторые вопросы этиологии// Укр. Кардиол. журн. 1997. - №5 -6.-С. 106- 109.

- Терещенко С.Н., Джаиани Н.А. Дилатационная кардиомиопатия сегодня// № 2.-С.58-60.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ