Рентген в диагностике дисплазии тазобедренных суставов

Рентгенологическая диагностика дисплазии тазобедренных суставов направлена на выявление прямых и косвенных признаков врождённого нарушения формирования вертлужной впадины, головки бедренной кости и суставного соотношения. Исследование проводится в прямой проекции по стандарту снимка таза с разведёнными и приведёнными бедренными костями, а также с прицельной рентгенографией тазобедренных суставов.

Рентгенологическая диагностика дисплазии тазобедренных суставов направлена на выявление прямых и косвенных признаков врождённого нарушения формирования вертлужной впадины, головки бедренной кости и суставного соотношения. Исследование проводится в прямой проекции по стандарту снимка таза с разведёнными и приведёнными бедренными костями, а также с прицельной рентгенографией тазобедренных суставов.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

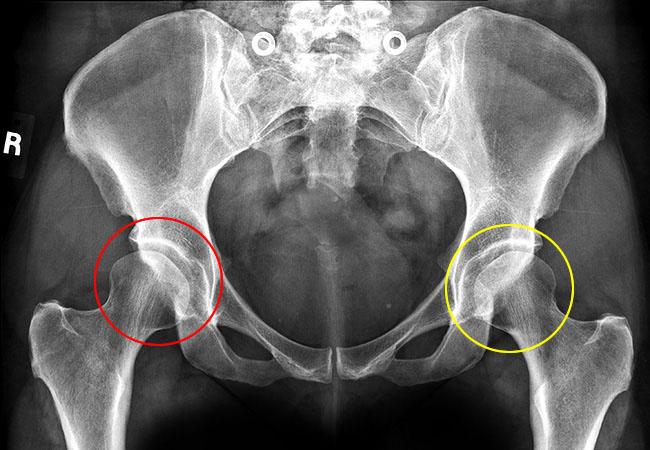

В прямой проекции при обзорной рентгенографии определяется укорочение крыши вертлужной впадины, её уплощение и увеличение вертлужного угла, что свидетельствует о недостаточном наклоне и дисплазии суставной поверхности.

На том же снимке визуализируется смещение головки бедренной кости кверху и латерально по отношению к центру вертлужной впадины, а также нарушение симметрии ядер окостенения и линии Хильгенрейнера.

При прицельной съёмке отмечается недоразвитие дна вертлужной впадины, укорочение переднего и заднего краёв, а также увеличение угла Шарпа и асимметрия костных структур по отношению к горизонтали.

Диагностические преимущества

Рентгенографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры дисплазии:

- Угол наклона крыши вертлужной впадины (ацетабулярный угол), отражающий степень выраженности дисплазии и поддающийся точному измерению.

- Высота расположения головки бедренной кости относительно линии Хильгенрейнера и её смещение по линии Перкинса, позволяющее объективно оценить степень подвывиха или вывиха.

- Форма и глубина вертлужной впадины с оценкой соотношения её краёв, конфигурации дна и соразмерности суставных поверхностей.

- Размер и положение ядер окостенения головок бедренных костей, степень их симметрии и центровки относительно вертлужной впадины.

- Показатели угла Шарпа и индекс центрации, являющиеся важными критериями при динамическом наблюдении и планировании лечения.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Хрящевая структура суставных компонентов, включая головку бедренной кости у новорождённых, остаётся невидимой на рентгенограммах до начала окостенения.

- Начальные стадии дисплазии при отсутствии костных отклонений или минимальной асимметрии могут не определяться на стандартных проекциях.

- Мягкотканевые изменения, такие как состояние суставной капсулы, связочного аппарата или ацетабулярной губы, не поддаются визуализации при рентгенографии.

- Сложности в интерпретации снимков при неправильной укладке пациента или нестабильной центровке, особенно в первые месяцы жизни.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии таза в прямой проекции с применением прицельной съёмки тазобедренных суставов суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Маркс В.О. Ортопедическая диагностика (Руководство справочник). -Минск: Наука и техника, 1978. -512 с.

- Бублик, В.Г. О состоянии диагностики дисплазии тазобедренных суставов / В.Г.Бублик // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии. СПб., 2004.

- Косинская, Н.С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-суставного аппарата / Н.С.Косинская. Л.: Медгиз, 1961. - 231с.

- Леванова, И.В. Диагностика и лечение дисплазии тазобедренных суставов в амбулаторных условиях / И.В.Леванова, И.Г.Бут-Гусаим // Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии. — СПб., 2007. -С. 244-245.

- Ахтямов, И.Ф. Хирургическое лечение дисплазии тазобедренного сустава / И.Ф. Ахтямов, О. А. Соколовский. - Казань, 2008. - 371 с.

- Макушин, В. Д. Рентгенологическая классификация врожденной дисплазии тазобедренного сустава / В. Д. Макушин, М.П. Тепленький // Гений ортопедии. - 2010. - № 2. - С. 103-108.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ