Рентген в диагностике холецистита

Рентгенологическое исследование используется как вспомогательный метод при диагностике холецистита, особенно при подозрении на кальцифицирующий холецистит или при наличии осложнений. Обследование проводится в нативном режиме и при необходимости в положении стоя и лёжа, что даёт возможность уточнить расположение и подвижность патологических образований. При остром холецистите рентгенография органов брюшной полости может применяться для оценки косвенных изменений, сопровождающих воспаление.

Рентгенологическое исследование используется как вспомогательный метод при диагностике холецистита, особенно при подозрении на кальцифицирующий холецистит или при наличии осложнений. Обследование проводится в нативном режиме и при необходимости в положении стоя и лёжа, что даёт возможность уточнить расположение и подвижность патологических образований. При остром холецистите рентгенография органов брюшной полости может применяться для оценки косвенных изменений, сопровождающих воспаление.

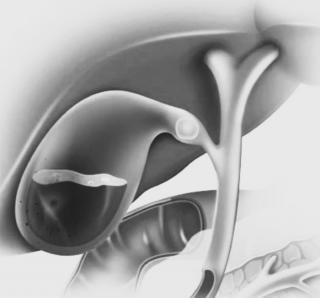

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется наличие рентгеноконтрастных желчных камней в проекции жёлчного пузыря.

Фиксируется кальцификация стенки жёлчного пузыря при фарфоровом пузыре.

Визуализируется уровень жидкости и газа в полости пузыря при эмпиеме или газообразующих инфекциях.

Отмечается изменение положения жёлчного пузыря или его деформация при массивных конкрементах.

При вовлечении окружающих тканей могут выявляться участки воспалительной инфильтрации с нарушением газо- и водо-распределения в соседних петлях кишечника.

Определяется дугаобразное уплотнение в правом подреберье, соответствующее отёчной или фиброзно изменённой стенке жёлчного пузыря.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое обследование даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры холецистита:

- Структура и протяжённость кальцифицированных участков стенки жёлчного пузыря, что позволяет судить о выраженности хронического воспалительного процесса.

- Форма, положение и подвижность рентгеноконтрастных конкрементов, что позволяет оценить риск обструкции и степень подвижности содержимого.

- Наличие газа в полости пузыря или стенке при эмфизематозной форме холецистита, что даёт представление о тяжести инфекционного процесса.

- Вторичные изменения в окружающих отделах кишечника и перивезикальных структурах, что позволяет заподозрить распространение воспаления.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Толщина стенки жёлчного пузыря при отсутствии кальцификатов, так как рентгенография не позволяет различить мягкотканевые компоненты.

- Степень воспалительного отёка и объём экссудата в просвете пузыря, поскольку плотность содержимого недостаточна для рентгеновского контрастирования.

- Различие между острым и хроническим воспалением при отсутствии специфических изменений, что снижает диагностическую точность.

- Состояние слизистой оболочки и степень васкуляризации жёлчного пузыря, так как данные параметры не определяются рентгеном.

- Метод сопровождается лучевой нагрузкой, которая в среднем составляет от 0.1 до 1.0 мЗв в зависимости от типа снимка и области исследования.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Комарова Ф.И, Гребенева А.Л. Руководство по гастроэнтерологии.М.Медицина, 1995.Т.2. - С. 370-376.

- Шапошников A.B. Холецистит. Патогенез, диагностика и хирургическое лечение / A.B. Шапошников Ростов, 1984. - 224с.

- Виноградов В.В., Мазаев П.М., Зима П.И. Диагностика холецистита. -Медицина. -1978.- С.200.

- Горелик П.В., Макшанов И.Я. К вопросу классификации холецистита // Новости хирургии. -2. 1997. - С. 2-7.

- Гусманов С.З. Клинико-иммунологическая характеристика различных форм холецистита., автореф. канд. мед. наук., Алма-Ата. 1988.-С.12-13.

- Федоров В.Д., Данилов М.В., Глабай В.П. Холецистит и его осложнения.- Бухара.- 1997.- С. 28 29.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ