Рентген в диагностике импиджмент-синдрома тазобедренного сустава

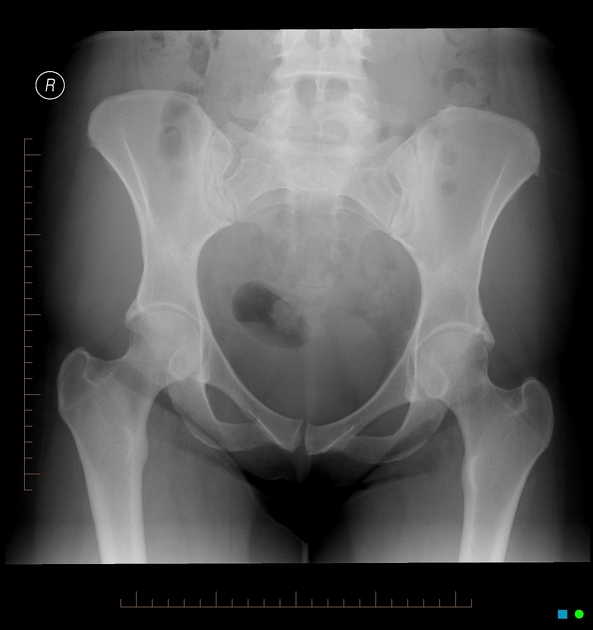

Рентгенография при подозрении на импиджмент-синдром тазобедренного сустава (синдром соударения) проводится с целью выявления морфологических предпосылок к механическому конфликту между бедренной головкой и краем вертлужной впадины. Наиболее информативны переднезадняя проекция таза и модифицированные укладки по Дюнн или Кросслей, позволяющие чётко отразить соотношение компонентов сустава.

Рентгенография при подозрении на импиджмент-синдром тазобедренного сустава (синдром соударения) проводится с целью выявления морфологических предпосылок к механическому конфликту между бедренной головкой и краем вертлужной впадины. Наиболее информативны переднезадняя проекция таза и модифицированные укладки по Дюнн или Кросслей, позволяющие чётко отразить соотношение компонентов сустава.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

В прямой проекции часто определяется уплощение или уплотнение шейки бедра с расширением переднего костного края — сигнал «кам-тип» импиджмента.

При обзоре таза может наблюдаться избыточное прикрытие головки ацетабулярным краем, особенно в передневерхнем секторе — характерно для «пинцет-тип» конфликта.

На укладках с внутренней ротацией бедра выявляется снижение угла между шейкой и головкой бедренной кости, что свидетельствует о морфологической предрасположенности к соударению.

Иногда определяется повышенная плотность краевых участков вертлужной впадины, как реакция на хроническую микротравматизацию.

В поздних случаях возможно формирование краевых остеофитов, особенно по переднему краю шейки бедра — проявление адаптационного ремоделирования.

Дополнительным сигнальным признаком может быть уменьшение расстояния между шейкой и краем впадины на менее чем 10 мм.

Косая укладка позволяет более чётко визуализировать несоответствие между суставными поверхностями и выявить скрытые зоны контакта.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Выявление морфологических изменений шейки бедра и вертлужной впадины, способствующих развитию конфликта.

- Определение типа импиджмента (кам, пинцет или смешанный), что имеет значение при выборе тактики лечения.

- Оценка выраженности реактивных костных изменений, включая остеофитоз и ремоделирование, помогающая судить о давности и степени механической перегрузки.

Диагностические ограничения

Рентгенографическая визуализация имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможно выявить патологические изменения в хряще, губе вертлужной впадины и синовиальных структурах.

- Ограничена оценка мягкотканевых последствий конфликта, таких как внутрисуставные надрывы или воспалительные реакции.

- Лучевая нагрузка при визуализации тазобедренного сустава с использованием специализированных проекций составляет в среднем от 0.3 до 0.7 мЗв, в зависимости от угла укладки и количества снимков.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Аскерко Э.А. Проблемы лечения импиджмент-синдрома. Новости хирургии. №3. 2006 г. 53-59 с.

- Райзер, М. Лучевая диагностика. Костно-мышечная система / М. Райзер, А. Баур-Мельник, К. Гласер. - М.: МЕДпресс-информ, 2011. - 240 с.

- Неверов, В.А. Восстановительное лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных суставов / В.А. Неверов, С.Х. Курбанов // Вестник хирургии. - 2004. - Т. 163, № 2. - С. 97-98.

- Котельников Г.П., Миронов С.П., Мирошниченко В.Ф. К73 Травматология и ортопедия: учебник. — М .: ГЭОТАР-Медиа, 2009.— 400 с.

- Золотарев A.B. Рентгеновская компьютерная томография в диагностике заболеваний тазобедренного сустава: автореф. дис. канд. мед. наук / A.B. Золотарев. Обнинск; Казань, 1996.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ