Виды костной кисты

Костные кисты — это полостные образования в костной ткани, заполненные жидкостью или полужидким содержимым, включая:

Костные кисты — это полостные образования в костной ткани, заполненные жидкостью или полужидким содержимым, включая:

- Аневризмальная костная киста (АКК) - это полость, заполненная кровью и может быстро увеличиваться в размерах и вызывать боль, отек, деформацию кости.

- Солитарная (одиночная) костная киста наиболее часто встречается в плечевой или бедренной кости у детей и подростков и содержит серозную жидкость. Она часто обнаруживается после патологического перелома.

- Фиброзная корковая дефекта (несовершенная фиброзная дисплазия) - мелкая доброкачественная киста, возникающая обычно у детей.

- Эозинофильная гранулема (форма гистиоцитоза X) классифицируется как киста, поражает кости у детей и подростков, может имитировать опухоль и содержит воспалительные клетки, в том числе эозинофилы.

- Травматическая костная киста (псевдокиста) развивается в нижней челюсти и предположительно возникает из-за травмы, нарушающей циркуляцию жидкости в костной ткани.

- Кистозная форма остеобластомы или гигантоклеточной опухоли имеют кистозную структуру, и внешне напоминают кисты, хотя по сути являются новообразованиями.

Рентген в диагностике костной кисты

Рентгенологическая диагностика костной кисты применяется для визуализации внутрикостных образований с целью определения их локализации, структуры, формы и влияния на окружающую костную ткань. Исследование проводится в двух проекциях: прямой и боковой, с прицельной укладкой на область поражённой кости. При необходимости выполняется сравнительная рентгенография симметричной зоны. Метод позволяет дифференцировать кистозные образования от опухолей, очагов остеомиелита и других патологий костной ткани.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Аневризмальная костная киста:

Многокамерное просветление с ячеистой структурой и наличием тонких костных перегородок.

- Разрежение костной ткани с неравномерной плотностью содержимого, иногда с горизонтальными уровнями жидкости.

- Истончение и выбухание кортикальной пластинки, местами с её разрушением.

- Расширение поражённого участка кости с деформацией наружных контуров.

- Отсутствие реактивного периостального наслоения.

- Расположение преимущественно в метафизах длинных трубчатых костей, позвонках или плоских костях.

- Высокий риск патологического перелома при больших размерах и подкорковом расположении.

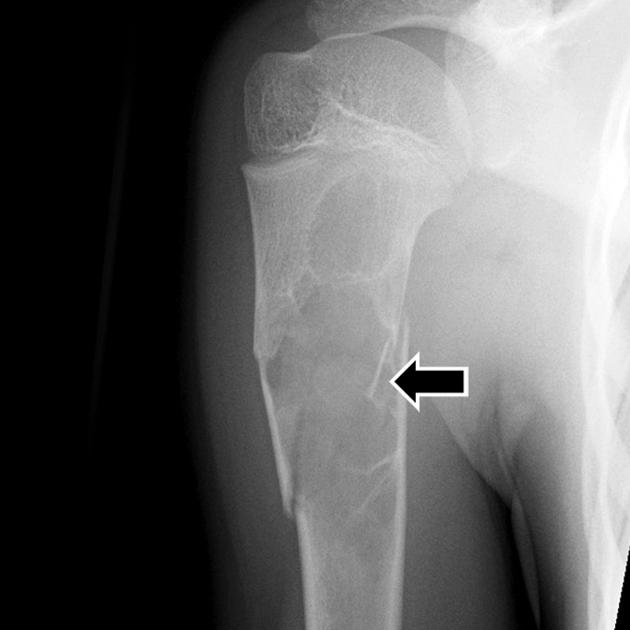

Солитарная (одиночная) костная киста:

Солитарная (одиночная) костная киста:

- Овальное или округлое однокамерное просветление с чёткими, ровными, гладкими контурами.

- Локализация в метафизарной зоне плечевой или бедренной кости.

- Истончённая, но сохранённая кортикальная оболочка, без признаков разрушения.

- Однородное снижение плотности внутреннего содержимого без участков кальцификации.

- Симптом «падающей капли» — наличие костного фрагмента, перемещающегося внутри полости.

- Отсутствие периостальной реакции или изменений окружающих мягких тканей.

- Часто выявляется после патологического перелома с хорошо видимой характерной полостью.

Фиброзный корковый дефект:

- Небольшое овальное или серповидное просветление в кортикальном слое метафиза длинной трубчатой кости.

- Чёткий склеротический ободок, отделяющий очаг от окружающей здоровой кости.

- Гомогенная структура внутри поражения без перегородок или секвестров.

- Отсутствие периостальной реакции или изменений в мягких тканях.

- Отсутствие деформации кости, патологических переломов или значимых клинических проявлений.

- Часто случайная находка на рентгенограммах, выполненных по другим показаниям.

Эозинофильная гранулёма:

- Очаговое или множественное просветление с неровными, размытыми контурами.

- Зоны локального разрушения кортикальной пластинки с образованием выбухающего дефекта.

- Гетерогенная внутренняя структура с участками остеолиза и склерозированными участками.

- В плоских костях (череп, рёбра) — деструктивные очаги с выбуханием наружной пластинки.

- В позвоночнике — сплющивание тел позвонков по типу «плоского позвонка».

- Иногда отмечается периостальная реакция или спонтанное уплотнение краёв поражения.

- Может сопровождаться реакцией окружающих мягких тканей без признаков инфильтрации.

Травматическая костная киста:

Травматическая костная киста:

- Овальное или щелевидное просветление в нижней челюсти, вытянутое вдоль оси кости.

- Гладкие, чёткие контуры с утолщением кортикальной оболочки.

- Отсутствие периостальной реакции или признаков воспаления.

- Внутри — однородное содержимое без секвестров или кальцификатов.

- Никаких признаков разрушения или деформации кости.

- Часто выявляется случайно на панорамных рентгенограммах или при обследовании на другие заболевания.

Кистозная форма остеобластомы или гигантоклеточной опухоли:

Множественные зоны просветления с участками остеолиза и остеосклероза.

- Неровные, размытые контуры с истончением и разрушением кортикальной пластинки.

- Неоднородная структура с перемежающимися плотными и мягкими участками.

- Периостальная реакция с формированием «луковичных» или «игольчатых» наслоений.

- Деформация поражённого участка кости с нарушением её архитектоники.

- При больших размерах — компрессия или прорастание в мягкие ткани, что видно как увеличение мягкотканой тени.

Диагностические преимущества

Рентген позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма и размеры кистозного образования позволяют оценить степень поражения и потенциальный риск перелома.

- Структура внутренней полости, включая наличие перегородок и степень минерализации, даёт информацию о типе кисты (одно- или аневризматическая).

- Степень асимметрии костной структуры между поражённой и интактной костью помогает выявить начальные изменения и уточнить динамику роста.

- Характер краевых изменений — наличие склеротической ободки и её толщина — позволяют судить о давности процесса и активности очага.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Содержимое полости (жидкость, кровь, фиброзная ткань) не определяется без дополнительной визуализации.

- Точная характеристика стенки кисты, включая её васкуляризацию и состояние прилежащих мягких тканей, не видна на рентгене.

- Наличие связи с суставной полостью или костно-мозговым каналом невозможно установить без КТ или МРТ.

- Разграничение между опухолевыми и кистозными образованиями требует уточнения при помощи биопсии или контрастных методов.

- Присутствует лучевая нагрузка: при рентгенографии длинных костей в двух проекциях эффективная доза составляет 0,05–0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Берглезов И. А. О хирургическом лечении костных кист // Новый хирургический архив. 1962. № 4. С. 52-58.

- Брайцев В. Р. Кисты, фиброзные и гигантоклеточные образования костей, их патогенез и природа // Вестн. хир. 1959. № 11. С. 18 — 27.

- Гамидов Э. М. О происхождении и лечении костных кист // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. 1975. № 8. С. 60-64.

- Демичев Н. П., Тарасов А. Н. Диагностика и криохирургия костных кист. М. : МЕДпресс-информ, 2005. 144 с.

- Новый костно-пластический способ лечения больных с костными кистами / В. И. Шевцов и др. // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2003. № 4. С. 92-95.

- Тенилин Н. А., Богосьян А. Б., Соснин А. Г. Лечение дистрофических костных кист // Травматология и ортопедия России. 1995. № 5. С. 27-30.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ