Виды лейкоза

Лейкозы (лейкемии) — это злокачественные заболевания кроветворной системы, при которых в костном мозге и крови накапливаются аномальные клетки. Основные виды лейкозов классифицируются по скорости течения (острые и хронические) и по типу поражаемых клеток (миелоидные или лимфоидные), включая:

- Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) наиболее часто встречается у детей и характеризуется быстрым прогрессированием и поражением лимфоидной линии крови (в основном В- или Т-лимфобласты).

- Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) характерен для взрослых пациентов и быстро развивается, поражая миелоидные клетки (гранулоциты, моноциты и др.).

- Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) часторазвивается у пожилых людей и протекает медленно, поражает зрелые лимфоциты.

- Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) связан с хромосомной мутацией (т.н. «филадельфийская хромосома») и протекает в несколько фаз — от хронической до бластного криза.

Рентген в диагностике лейкоза

Рентгенологическая диагностика при лейкозе применяется для выявления косвенных изменений в костной системе, обусловленных инфильтрацией костного мозга бластными клетками. Исследование проводится в прямой и боковой проекциях, прицельно на длинные трубчатые кости, таз, позвоночник и грудную клетку. В педиатрической практике рентген используется как часть комплексного обследования для оценки поражения костно-суставной системы и исключения вторичных осложнений, включая остеолиз, компрессионные переломы и остеопению.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

При остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ):

- Диффузное снижение плотности костной ткани с выраженной остеопенией, особенно в длинных трубчатых костях и позвонках.

- Пятнистый или полосчатый остеолиз кортикального слоя, преимущественно в метафизах трубчатых костей.

- Расширение метафизарных зон за счёт инфильтрации бластами, нечёткие зоны просветления.

- Нечёткие, размытые трабекулярные рисунки в губчатом веществе костей.

- Периостальные наложения по типу нежных полосок, иногда в виде многослойных «луковичных» наслоений.

- В позвоночнике — уплощение тел позвонков (плющение) с признаками компрессионных переломов.

- У детей — задержка окостенения и расширение эпифизарных хрящей.

При остром миелоидном лейкозе (ОМЛ):

- Снижение костной плотности с участками пятнистого остеолиза, преимущественно в плоских костях (таз, рёбра, грудина) и длинных костях.

- Неравномерная разрежённость кортикального слоя, локальные дефекты.

- Периостальные реакции по типу тонких наложений, преимущественно на диафизах.

- Расширение костномозгового канала с истончением кортикального слоя.

- В позвоночнике — признаки остеопороза и клиновидные деформации тел позвонков.

- Иногда выявляются очаги остеосклероза как проявление смешанных изменений.

При хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ):

- Незначительное или отсутствующее снижение плотности костной ткани.

- При длительном течении — умеренная остеопения, преимущественно в позвоночнике и рёбрах.

- Косвенные признаки — увеличение лимфатических узлов средостения, корня лёгкого (при обзорной рентгенографии грудной клетки).

- В отдельных случаях — очаговые дефекты в губчатом веществе длинных костей или позвонков, реже — участки склероза.

При хроническом миелоидном лейкозе (ХМЛ):

- Расширение костномозгового канала с истончением кортикального слоя длинных костей.

- Диффузное снижение плотности костей с разрежением трабекулярного рисунка.

- Периостальные наложения, преимущественно тонкие, вдоль диафизов.

- Увеличение размеров селезёнки и печени — косвенные признаки, визуализируемые при обзорной рентгенографии брюшной полости.

- При переходе в бластный криз — выраженная остеопения, множественные очаги остеолиза, компрессионные переломы позвонков.

Диагностические преимущества

Рентген позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры лейкоза:

- Форма и структура костной ткани позволяют определить наличие остеопении, очагов остеолиза и инфильтративных изменений, что важно для раннего выявления костных проявлений заболевания.

- Характер нарушений трабекулярной структуры и кортикального слоя даёт возможность отличить лейкозное поражение от других метаболических и онкологических процессов.

- Степень асимметрии между поражёнными и интактными участками скелета помогает выявить системность процесса и уточнить распространённость поражения.

- Форма и характер метафизарных изменений у детей позволяют судить о динамике заболевания и вовлечении зон роста в патологический процесс.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Ранние стадии инфильтрации костного мозга, не сопровождающиеся выраженными изменениями костной плотности.

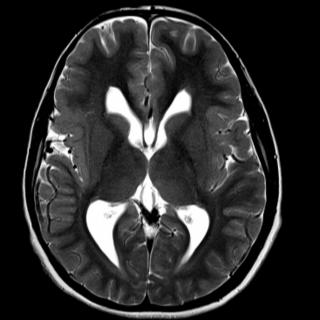

- Состояние мягких тканей, лимфатических узлов и внутренних органов, не доступных рентгенологическому контролю.

- Дифференцировка лейкозных очагов от метастатических поражений без дополнительных методов (МРТ, КТ, сцинтиграфии).

- Изменения в костном мозге, клеточный состав и степень замещения нормального кроветворения, которые не отображаются на рентгенограмме.

- Присутствует лучевая нагрузка: при многофокусной рентгенографии скелета эффективная доза составляет 0,3–0,7 мЗв в зависимости от охвата зон.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Масчан М. А. и др. Что важно знать о лейкозах и об их лечении. Москва, 2011.

- Майборода А. А. К вопросу о диагностике онкологических заболеваний // Сибирский медицинский журнал. 2015. № 2. С. 128–134.

- Ионова Т.И. Изучение качества жизни больных различными формами лейкозов / Т.И. Ионова, A.G. Повзун, А.В. Киштович7/ Исследование качества жизни в медицине: материалы конференции. СПб:, 2000: -С. 54-57.

- Савченко В.Г. Программное лечение лейкозов. / В.Г. Савченко; Е.Н. Паровичникова, В.Г. Исаев. М. : Москва, 2002. 238 е.

- Гусева, С.А. Болезни системы крови. Руководство по гематологии в 3 томах / С.А. Гусева; Под ред. А.И. Воробьева. – М., 2004. - 448 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ