Ренген в диагностике остеомиелита большеберцовой кости

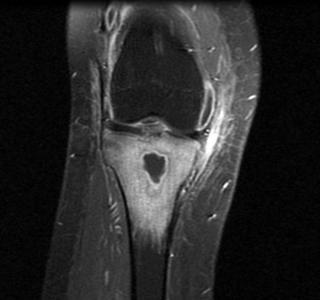

Рентгенография при остеомиелите большеберцовой кости проводится для выявления воспалительных и деструктивных изменений в кортикальной и губчатой ткани, а также оценки степени вовлечения окружающих структур. Обследование выполняется в прямой и боковой проекциях, при необходимости — с охватом смежных суставов. Цель исследования — зафиксировать очаги остеолиза, секвестрации и реактивного костеобразования, типичные для гнойно-некротического процесса.

Рентгенография при остеомиелите большеберцовой кости проводится для выявления воспалительных и деструктивных изменений в кортикальной и губчатой ткани, а также оценки степени вовлечения окружающих структур. Обследование выполняется в прямой и боковой проекциях, при необходимости — с охватом смежных суставов. Цель исследования — зафиксировать очаги остеолиза, секвестрации и реактивного костеобразования, типичные для гнойно-некротического процесса.

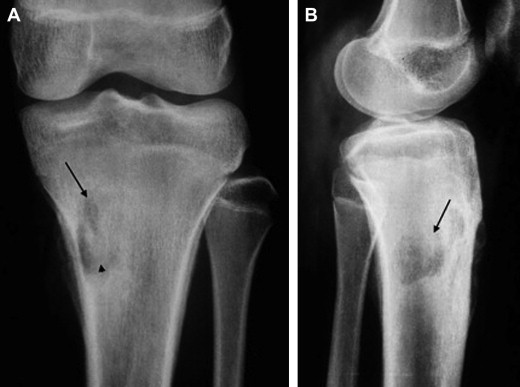

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

В прямой проекции определяется участок разрежения костной ткани с нечёткими краями, отражающий очаг воспаления в губчатом веществе.

Боковая проекция позволяет выявить утолщение кортикального слоя, деструкцию наружного контура и периостальную реакцию в виде линейного или слоистого наложения.

Характерным сигналом служит наличие секвестра — фрагмента некротизированной кости с плотной структурой на фоне остеолиза.

Фиксируются изменения трабекулярного рисунка: его размытость и утрата, что указывает на активную деструкцию.

На поздних стадиях наблюдается формирование секвестральной полости, ограниченной реактивным остеосклерозом, с возможным отслоением надкостницы.

Иногда определяются включения газа в толще мягких тканей, особенно при осложнённом течении с анаэробной флорой.

При хроническом остеомиелите — признаки уплотнения костных структур, грубое моделирование и деформации сегмента.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Очаги костной деструкции и степень их распространения, что даёт основание для топической и стадийной классификации воспаления.

- Наличие секвестров, периостальной реакции и участков склероза — специфических признаков гнойного поражения.

- Сравнительная оценка симметричных отделов кости в динамике, позволяющая отслеживать эффективность терапии или прогрессирование процесса.

Диагностические ограничения

Рентгенографическая визуализация имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- На ранней стадии (в первые 7–10 дней от начала воспаления) рентгенологические изменения могут отсутствовать или быть маловыраженными.

- Невозможно точно определить степень инфильтрации окружающих мягких тканей, объём экссудата и состояние сосудистой сети.

- Лучевая нагрузка при рентгенографии большеберцовой кости составляет в среднем от 0.2 до 0.5 мЗв в зависимости от длины исследуемого сегмента и количества проекций.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Одарченко, Д.И. Применение локальных армирующих антибактериальных носителей при лечении остеомиелита длинных трубчатых костей: автореф. дис. ... кан. мед. наук: 14.01.15 / Одарченко Дмитрий Игоревич. - Курган., 2013.

- Гринев, М. В. Остеомиелит / М. В. Гринев. - Л. : Медицина. Ленингр. отд-ние. 1977. -152 с.

- Дахер, З.Р. Анализ ассоциаций микроорганизмов при остеомиелите трубчатых костей / З.Р. Дахер // Интегративные тенденции в медицине и образовании. 2016. Т. 4. С. 30-31.

- Ковалинин, В. В. Лучевая диагностика остеомиелита / В. В. Ковалинин // ЯЕЖ. -2014. - Том 4, № 3. - С. 66-76.

- Новомлинский, В.В. Современные аспекты диагностики и лечения остеомиелита. Обзор литературы / В.В. Новомлинский, Н.А. Малкина, А.А. Андреев, А.А. Глухов, Е.В. Микулич // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 5.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ