Рентген в диагностике параканкрозной пневмонии

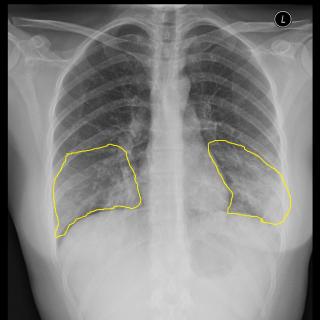

Обследование проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, с прицельной съёмкой зоны опухоли, а при необходимости — в косых проекциях, в режиме обзорной рентгенографии для выявления прямых признаков параканкрозной пневмонии. Цель обследования — выявление рентгенологических сигналов воспалительной инфильтрации вокруг опухоли, оценка её распространённости, характера альвеолярных и интерстициальных изменений, а также степени вовлечения прилежащих структур.

Рентгенография выявляет следующие признаки параканкрозной пневмонии:

Участки негомогенного затемнения вокруг опухоли с нечёткими контурами, сигнализирующие о воспалительной инфильтрации лёгочной ткани.

Неравномерное уплотнение лёгочного рисунка с усилением и деформацией сосудисто-бронхиальных тяжей в зоне опухолевого процесса.

Отсутствие воздушной бронхограммы в инфильтративной зоне за счёт сдавления бронхов или их обтурации опухолью.

Утолщение и втяжение плевры в зоне воспаления, свидетельствующее о плеврофиброзе или реактивном изменении.

Расширение и уплотнение корня лёгкого на стороне поражения, отражающее лимфостаз или опухолевую инфильтрацию лимфатических коллекторов.

Диагностические преимущества рентгена

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры параканкрозной пневмонии:

- Локализация и объём воспалительных изменений вокруг опухоли, что позволяет оценить степень распространения процесса.

- Структура инфильтрата, включая соотношение альвеолярного и интерстициального компонентов, что важно для диагностики и тактики лечения.

- Состояние корня лёгкого, плевры и прилежащих отделов лёгочной ткани, что помогает выявить осложнённое течение.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Небольшие очаги воспаления или интерстициальные изменения на ранней стадии, которые неразличимы на рентгенограммах.

- Чёткое разграничение опухолевой и воспалительной ткани, что требует проведения КТ или ПЭТ.

- Степень нарушения бронхиальной проходимости, наличие обтурации, клеточных изменений слизистой, что невозможно оценить без бронхоскопии.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки с прицельной съёмкой зоны опухоли в прямой, боковой, косых проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Актуальные вопросы пульмонологии/ Пачерских Ф.Н. – 2017.

- Цинзерлинг В.А. Пневмонии и другие респираторные инфекции у взрослых. В кН. Клеточная биология легких в норме и при патологии. Рук. Для врачей. (ред. В.В.Ерохин, Л.К.Романова) –М.: Медицина. 2000.- с. 329-350.

- Хирургическое лечение рака легкого, осложненного параканкрозными воспалительными изменениями в грудной полости/ Бисенков Л.Н., Шалаев С.А., Кузнецов И.М., Зубов Г.С., Ильина О.Б.// Вестник хирургии имени И. И. Грекова. – 2006.

- Власов, П.В. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости / П.В. Власов. - М.: Видар, 2006. - 311с.

- Ландышев С.Ю. Факторы риска и молекулярно-клеточные механизмы затяжного течения пневмонии. Терапевтический архив, 1998, №3, с. 41-44.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ