Виды рака толстой кишки

Колоректальный рак (КРР) представляет собой одну из наиболее распространённых злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, занимая ведущие позиции по заболеваемости и смертности во многих странах. Примерно 98–99% всех злокачественных новообразований толстой кишки составляют эпителиальные опухоли, главным образом аденокарциномы. Современная классификация опухолей толстой кишки, представленная ВОЗ (5-е издание, 2019), основана на морфологических и молекулярно-генетических характеристиках и позволяет выделить ряд гистологических подтипов с различной клинической значимостью.

Колоректальный рак (КРР) представляет собой одну из наиболее распространённых злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, занимая ведущие позиции по заболеваемости и смертности во многих странах. Примерно 98–99% всех злокачественных новообразований толстой кишки составляют эпителиальные опухоли, главным образом аденокарциномы. Современная классификация опухолей толстой кишки, представленная ВОЗ (5-е издание, 2019), основана на морфологических и молекулярно-генетических характеристиках и позволяет выделить ряд гистологических подтипов с различной клинической значимостью.

Наиболее распространённой формой является аденокарцинома толстой кишки, составляющая около 95% всех случаев. Морфологически она характеризуется различной степенью железистой дифференцировки, с возможным присутствием муцина, солидных или папиллярных структур. Онкологи выделяют хорошо, умеренно и низкодифференцированные варианты. На молекулярном уровне аденокарциномы классифицируются по статусу микросателлитной нестабильности (MSI), мутациям в генах KRAS, NRAS, BRAF, TP53 и другим маркёрам. Примерно 15% случаев демонстрируют MSI-H (высокую микросателлитную нестабильность), что связано либо с мутациями в генах репарации несоответствия ДНК (MMR), либо с метилированием промотора MLH1, и определяет чувствительность к ингибиторам контрольных точек PD-1.

Муцинозная аденокарцинома характеризуется наличием внеклеточного муцина, составляющего более 50% объёма опухоли и часто ассоциирована с MSI-H статусом, мутациями в BRAF, а также с более неблагоприятным прогнозом, особенно при локализации в правых отделах толстой кишки. Данная форма отличается высокой инвазивностью и склонностью к перитонеальному диссеминированию.

Перстневидноклеточная аденокарцинома (signet ring cell carcinoma) представляет собой редкий и агрессивный подтип, при котором опухолевые клетки содержат внутриклеточный муцин, смещающий ядро на периферию, и часто выявляется на поздних стадиях, ассоциирована с диффузным инфильтративным ростом, перитонеальным карциноматозом и низкой выживаемостью. Опухоль характерна для более молодой возрастной группы и требует агрессивного хирургического и системного лечения.

Медуллярная карцинома— редкий морфологический вариант, чаще локализующийся в проксимальном отделе ободочной кишки и ассоциированный с MSI-H и экспрессией иммунных инфильтратов. Характеризуется солидной структурой, умеренной или низкой атипией и инфильтрацией опухоли лимфоцитами.

Плоскоклеточная карциноматолстой кишки крайне редка и чаще встречается в аноректальной области и часто ассоциирована с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника или вирусной инфекцией (например, HPV). Нейроэндокринные новообразования толстой кишки включают хорошо дифференцированные нейроэндокринные опухоли (NETs) и плохо дифференцированные нейроэндокринные карциномы (NECs). Последние характеризуются высокой пролиферативной активностью (индекс Ki-67 > 20%), наличием некрозов и выраженной ядерной атипией. NECs отличаются агрессивным течением, ранним метастазированием и резистентностью к традиционной химиотерапии, однако могут отвечать на платиновую химиотерапию.

Смешанные аденонейроэндокринные карциномы представляют собой опухоли, содержащие как аденокарциноматозный, так и нейроэндокринный компоненты.

Гистиоцитарные и лимфоидные новообразования, такие как диффузная В-крупноклеточная лимфома и другие лимфомы ЖКТ, могут вовлекать толстую кишку, особенно у пациентов с иммунодефицитами.

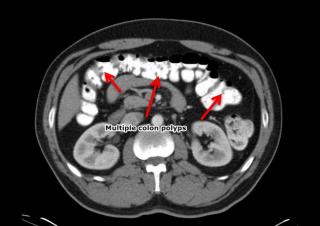

Рентген в диагностике рака толстой кишки

Рентгенография с двойным контрастированием (ирригография) применяется для выявления опухолевых изменений в толстой кишке. Обследование проводится после очищения кишечника, с введением в просвет толстой кишки водной взвеси сульфата бария, а затем — воздуха для расширения стенок. Исследование выполняется в прямой, боковой и косых проекциях с серийной регистрацией изображений на этапах наполнения, эвакуации и повторного расправления стенок. Рентгенография выявляет следующие анатомические признаки:

Аденокарцинома толстой кишки:

- Нерегулярный дефект наполнения с неровными, ригидными краями, фиксированными в нескольких проекциях, чаще с экзофитным или инфильтративным компонентом.

- Сужение просвета кишки по типу «яблочного огрызка» или циркулярной опухоли, особенно характерное для дистальных отделов ободочной и сигмовидной кишки.

- Нарушение нормальной складчатости слизистой с участками полного сглаживания и ригидности стенки.

- Неравномерное заполнение контрастом с задержкой эвакуации бариевой суспензии из зоны поражения.

Муцинозная аденокарцинома:

- Обширный дефект наполнения с нечёткими, размытыми краями за счёт накопления слизи в опухолевом матриксе.

- Расширение сегмента кишки в зоне поражения с неравномерной толщиной стенки, признаками инфильтрации и избыточного растяжения.

- Отсутствие чёткого контура складок, участки с «размягчённым» рельефом, локальная деформация стенки.

- Снижение способности к полному расправлению после эвакуации контраста.

Перстневидноклеточная аденокарцинома:

- Дифузное сужение просвета кишки с ригидностью стенки по типу инфильтративного поражения, без выраженного экзофитного узла.

- Зона тугоподвижности с исчезновением складок, длинный участок ригидности с потерей эластичности.

- Признаки деформации контуров кишки, отсутствие расширения при повторном введении воздуха.

- Частое сочетание с признаками перитонеального карциноматоза, видимыми как неравномерные контуры и углубления.

Медуллярная карцинома:

- Округлый или овальный дефект наполнения с гладкими, относительно ровными краями, умеренным сужением просвета кишки.

- Сохранение частичной эластичности стенки, незначительное нарушение складчатости слизистой в зоне опухоли.

- Относительно мягкое обрисовывание контуров барием без массивной ригидности.

- Характерное расположение в проксимальных отделах ободочной кишки.

Плоскоклеточная карцинома:

- Нерегулярное сужение просвета кишки с изъеденными, подрезанными краями дефекта наполнения.

- Зона выраженной ригидности, утолщения стенки, отсутствие нормальной складчатости слизистой.

- Деформация аноректальной зоны или нижнеампулярного отдела прямой кишки с признаками стеноза.

- Частое сочетание с воспалительными изменениями и рубцовыми деформациями.

Нейроэндокринные новообразования (NECs):

- Компактные, округлые или овальные дефекты наполнения с чёткими контурами, нередко с изъязвлением поверхности.

- Умеренное сужение просвета кишки, локальная деформация складок с признаками их уплотнения.

- Задержка эвакуации контраста в зоне поражения, неравномерное расправление стенки после введения воздуха.

- При больших опухолях — признаки инфильтрации стенки и нарушения перистальтики.

Смешанные аденонейроэндокринные карциномы (MiNEN):

- Неоднородный по плотности и контурам дефект наполнения с зонами частичного изъязвления и утолщения стенки.

- Сочетание экзофитного и инфильтративного роста, локальные участки ригидности и деформации просвета.

- Сглаживание складок, потеря нормального рельефа слизистой, особенно выраженное при крупных образованиях.

- Признаки нарушения проходимости или частичной обтурации просвета кишки.

Лимфоидные и гистиоцитарные опухоли (например, В-крупноклеточная лимфома):

- Широкие сегментарные зоны с неравномерным дефектом наполнения, утолщением стенки, но с сохранённой частичной эластичностью.

- Отсутствие массивного сужения просвета, мягкое обрисовывание рельефа стенки, разрыхлённость складок.

- Возможность значительного растяжения поражённого сегмента при повторном введении воздуха.

- Нередко множественные сегментарные поражения с чередующимися зонами инфильтрации и относительно сохранённых отделов.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое исследование толстой кишки при раке обладает следующими преимуществами:

- Позволяет определить точную локализацию опухоли, протяжённость поражённого сегмента и направление роста новообразования.

- Детально визуализирует изменения слизистого и подслизистого слоёв — утолщение, деформация, симптом «стирания» складок.

- Обеспечивает возможность выявления косвенных признаков обструкции: задержка контраста выше уровня опухоли, расширение просвета вышележащих отделов.

- Способствует дифференциации опухолевых и доброкачественных изменений по рельефу и характеру дефекта наполнения.

- Проводится амбулаторно, доступно и позволяет оценить динамику в случае повторного исследования при подозрении на рецидив или прогрессирование.

Диагностические ограничения

Рентгенографическая визуализация имеет следующие ограничения при оценке:

- Не даёт представления о степени инвазии опухоли в прилежащие структуры, такие как брыжейка, лимфоузлы или другие органы.

- Не позволяет выявить метастатические очаги вне просвета кишки — в печени, лёгких или брюшине.

- Затруднительно обнаружение малых опухолей или плоских инфильтративных форм без значимого дефекта наполнения.

- Возможно ложное толкование результатов при наличии каловых масс, спаек, дивертикулов или воспалительных изменений.

- Лучевая нагрузка при ирригографии с двойным контрастированием составляет в среднем от 4 до 6 мЗв, в зависимости от количества снимков и продолжительности исследования.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Немытин Ю. В., Петров В. П., Лазарев Г. В., Переходов С.Н. Лечение рака толстой кишки // Военно-медицинский журнал . — 1998. — Т.319, № 5. — С. 21-24.

- Ривкин В. JL, Симкина Е. С. Современные пути предупреждения, раннего выявления и лечения предрака и рака толстой кишки. М.: "Союзмединформ", 1990. - 73 с.

- Власов П.В., Сидоров B.C. Пути улучшения диагностики рака толстой ишки // Вопросы онкологии. -1987. Т. 12. - № 2. - С. 89-99.

- Воробьев Г.И., Симкина Е.С. Эпидемиология и профилактика болезней толстой кишки в амбулаторной проктологии // Научная конференция: Актуальные проблемы проктологии": Тез. докл. Санкт Петербург, 1993. - С. 8-11.

- Портной Л.М., Сташук Г.А. Современная лучевая диагностика опухолей толстой кишки // Медицинская визуализация. 2000. - № 4. -С. 4-19.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ