Рентген в диагностике сегментарной пневмонии

Рентгенографическая визуализация при сегментарной пневмонии проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — в косых проекциях и с применением рентгеноскопии. Цель исследования — выявление признаков воспалительного инфильтрата, ограниченного сегментом лёгкого, оценка характера и протяжённости уплотнения, состояния бронхиального просвета, объёма лёгочной ткани и смещения междолевых и межсегментарных структур.

Рентгенографическая визуализация при сегментарной пневмонии проводится в прямой и боковой проекциях грудной клетки, при необходимости — в косых проекциях и с применением рентгеноскопии. Цель исследования — выявление признаков воспалительного инфильтрата, ограниченного сегментом лёгкого, оценка характера и протяжённости уплотнения, состояния бронхиального просвета, объёма лёгочной ткани и смещения междолевых и межсегментарных структур.

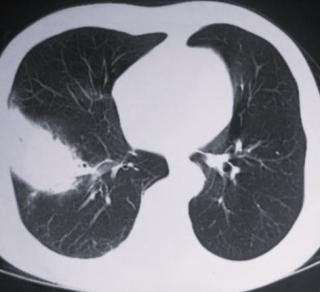

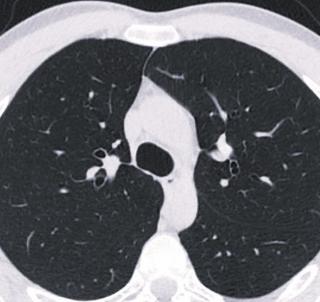

Рентгенография выявляет следующие признаки сегментарной пневмонии:

Однородное, интенсивное затемнение сегментарной формы с сохранением треугольной или клиновидной конфигурации, обращённой вершиной к корню лёгкого (сигнальный признак).

Чёткие, но не всегда ровные границы инфильтрата, совпадающие с анатомическими контурами сегмента.

Снижение прозрачности лёгочного рисунка в зоне поражения при сохранении окружающих отделов.

Симптом воздушной бронхограммы — просветы бронхов на фоне плотного воспалительного уплотнения альвеол.

При ателектатической форме — уменьшение объёма сегмента с втяжением междолевой или межсегментарной щели и смещением соседних структур.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Определение точной локализации и формы воспалительного процесса с анатомической привязкой к сегментам лёгкого.

- Анализ характера инфильтрации — воспалительное уплотнение, ателектаз, сочетанные формы.

- Оценка состояния бронхиального просвета, включая выявление симптома воздушной бронхограммы.

- Выявление изменений в объёме лёгочной ткани и смещений междолевых и межсегментарных структур.

- Мониторинг динамики воспалительного процесса на фоне терапии.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие детализации внутрилёгочных изменений (например, микроабсцессы, бронхиолит) без данных КТ.

- Невозможность выявления этиологического агента воспаления без лабораторных и микробиологических исследований.

- Ограниченная чувствительность на начальных стадиях заболевания, до формирования выраженного инфильтрата.

- Снижение информативности при наложении теней сердца, костей, диафрагмы или при технических артефактах.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии грудной клетки в двух проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,1 до 0,3 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Бойко Д. В. Новости лучевой диагностики: особенности сегментарных пневмонии у детей // Новости лучевой диагностики. — 2000. — № 2. — С. 16–17.

- Клинико-рентгенологические особенности пневмонии (обзор литературы, собственные клинические наблюдения) / А. В. Леншин, Ю. М. Перельман, А. В. Ильин // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. − 2019. − № 72.

- Пульмонология: национальное руководство / под ред. А.Г. Чучалина. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2014. – 800 с.

- Харитонов, М.А. Пневмонии / М.А. Харитонов, В.А. Андреев, Т.И. Оболенская // Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2014. – Гл. 15. – С. 430–458.

- О сегментарной топографии и воздушности легких человека / Н.Г. Сизинцев, Б.И. Мажбич // Бюллетень эспериментальной биологии и медицины. 1975. - Т. 80, № 7. - С. 3-7.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ