Рентген в диагностике шейного остеохондроза

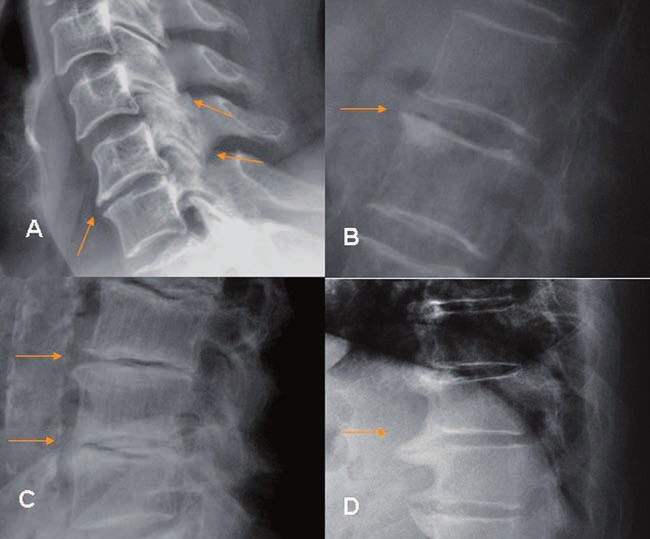

Рентгенологическое обследование при шейном остеохондрозе проводится в прямой, боковой, аксиальной и косой проекциях, а также с выполнением функциональных проб в положении сгибания и разгибания головы. Исследование направлено на выявление дегенеративных изменений межпозвоночных дисков, унковертебральных суставов, тел шейных позвонков и сопредельных структур. Наиболее информативны боковые снимки в нейтральном положении, а также функциональные укладки для оценки подвижности и стабильности сегментов. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Рентгенологическое обследование при шейном остеохондрозе проводится в прямой, боковой, аксиальной и косой проекциях, а также с выполнением функциональных проб в положении сгибания и разгибания головы. Исследование направлено на выявление дегенеративных изменений межпозвоночных дисков, унковертебральных суставов, тел шейных позвонков и сопредельных структур. Наиболее информативны боковые снимки в нейтральном положении, а также функциональные укладки для оценки подвижности и стабильности сегментов. Рентгенограмма выявляет следующие анатомические признаки:

Определяется снижение высоты межпозвоночных промежутков, преимущественно на уровне C4–C7, с уплощением замыкательных пластинок и утратой нормального дискового пространства.

Формируются краевые костные разрастания — остеофиты, как по передним, так и по заднебоковым контурам тел позвонков. Унковертебральные суставы становятся деформированными, с признаками склероза и сужения суставной щели.

На боковых рентгенограммах часто выявляется сглаженность или усиление шейного лордоза, а при выраженном остеохондрозе — формирование патологического кифоза.

При проведении функциональных проб возможно выявление нестабильности отдельных сегментов — смещение тела позвонка более чем на 3 мм при движении.

Дополнительно могут визуализироваться признаки дугоотростчатого артроза, с уплотнением суставных площадок и уменьшением межсуставных промежутков в боковых отростках.

Диагностические преимущества

Рентгенография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Снижение высоты межпозвоночных промежутков, отражающее степень дегенерации дисков.

- Наличие краевых остеофитов и их направление, особенно в зонах, близких к межпозвоночным отверстиям.

- Состояние унковертебральных и фасеточных суставов, включая их деформацию, склероз и артроз.

- Изменение нормальной физиологической кривизны шейного отдела позвоночника.

- Определение нестабильности сегментов по результатам функциональных проб.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Межпозвоночные диски не визуализируются напрямую — их состояние оценивается по косвенным признакам.

- Спинной мозг, корешки и мягкотканевые образования не определяются.

- Начальные стадии дегенерации могут протекать без выраженных изменений на рентгенограммах.

- Невозможно оценить степень стеноза позвоночного канала и сдавление нервных структур — для этого требуется МРТ.

- Присутствует лучевая нагрузка: средняя эффективная доза при рентгенографии шейного отдела позвоночника составляет около 0,05–0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Ермолаева А.И. Динамика некоторых вазодистонических показателей при синдромах шейного остеохондроза: Автореф. дисс. канд. мед. наук. Казань, 1998. - 24 с.

- Гречко И.В. Клиника, диагностика и лечение нейродистрофических синдромов при шейном остеохондрозе: Автореф. дисс. канд. мед. наук-М., 1989.-23 с.

- Веселовский В.П., Михайлов М.К., Самитов О.Ш. Диагностика симптомов остеохондроза позвоночника. Казань: издательство Казанского университета, 1990. - 286 с.

- Буховцев Ю.П. Клинико-рентгенологические корреляционные связи вертебро-неврологических проявлений шейного остеохондроза позвоночника у лиц молодого возраста: Автореф. дисс. канд. мед. наук. Казань, 1991. - 18 с.

- Астрейко Ж.А., Коннова O.A. Остеохондроз шейного отдела позвоночника и его клинико-рентгенологические проявления // Сборник научных трудов «Рентгенорадиологические методы исследования при различных патологических состояниях» Томск, 1988. - С.66-69.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ