Рентген в диагностике туберкулезного менингита

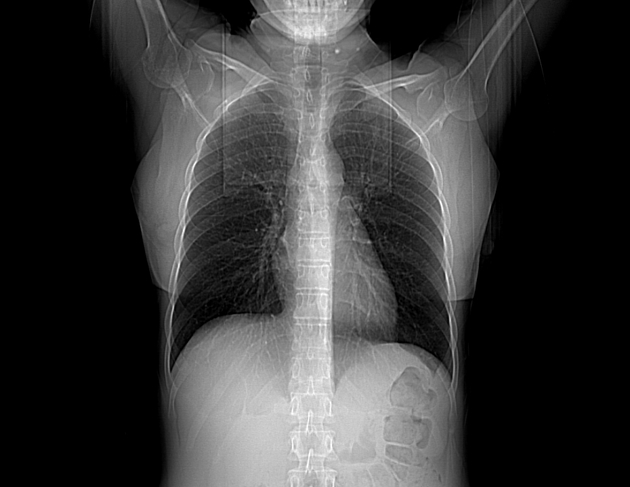

Рентгенологическая диагностика при туберкулёзном менингите направлена на выявление косвенных признаков инфекции туберкулёзной этиологии — как в лёгочной ткани, так и в костных структурах черепа. Обследование проводится в прямой и боковой проекциях черепа в костном режиме, а также в прямой и боковой проекциях грудной клетки в мягкотканевом режиме. Прицельные снимки обеспечивают визуализацию возможного первичного туберкулёзного комплекса и вторичных изменений костных структур при длительном повышении внутричерепного давления.

Рентгенологическая диагностика при туберкулёзном менингите направлена на выявление косвенных признаков инфекции туберкулёзной этиологии — как в лёгочной ткани, так и в костных структурах черепа. Обследование проводится в прямой и боковой проекциях черепа в костном режиме, а также в прямой и боковой проекциях грудной клетки в мягкотканевом режиме. Прицельные снимки обеспечивают визуализацию возможного первичного туберкулёзного комплекса и вторичных изменений костных структур при длительном повышении внутричерепного давления.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Расширение эмиссарных вен в проекции затылочной и теменной костей на боковой рентгенограмме черепа в костном режиме.

Усиление пальцевых вдавлений свода черепа и увеличение зернистых отпечатков при хронической внутричерепной гипертензии.

Крупные туберкулёзные очаги или инфильтраты в верхушках лёгких в прямой проекции грудной клетки в мягкотканевом режиме.

Кальцинаты в проекции бронхопульмональных лимфатических узлов, особенно в корнях лёгких, визуализируемые в боковой проекции.

Уплощение диафрагмальных куполов и неравномерность лёгочного рисунка при туберкулёзной интоксикации.

Смещение трахеи и структур средостения вследствие гиперплазии лимфоузлов, отчётливо определяемое в боковой проекции.

Отсутствие очагов остеодеструкции в основании черепа, характерных для других форм нейроинфекции.

Диагностические преимущества

Рентгенографическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Наличие или отсутствие туберкулёзных очагов в лёгких, даже при отсутствии дыхательной симптоматики.

- Выявление кальцинированных лимфатических узлов, указывающих на давний очаг туберкулёзной инфекции.

- Оценка изменений костных структур черепа, свидетельствующих о длительном повышении внутричерепного давления.

- Возможность отличить менингеальную форму туберкулёза от гнойных или опухолевых поражений на основании состояния свода и основания черепа.

- Контроль за динамикой лёгочных и костных изменений в процессе лечения.

- Доступность и высокая скорость выполнения исследования у тяжелобольных пациентов.

Диагностические ограничения

Рентгенологическое обследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

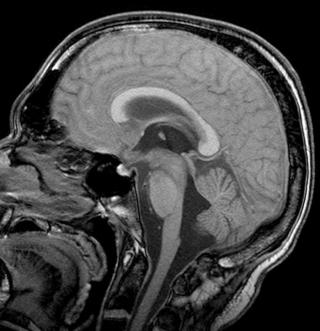

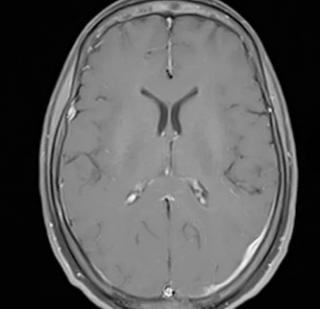

- Невозможность визуализации экссудата в субарахноидальных пространствах.

- Отсутствие информации о степени поражения мозговых оболочек и внутричерепных сосудов.

- Невозможность определения наличия гидроцефалии или внутричерепного давления.

- Низкая чувствительность к ранним изменениям при отсутствии выраженного туберкулёзного очага.

- Недостаточная детализация костей основания черепа при стандартной укладке.

- Ограничения в диагностике при тяжёлом общем состоянии пациента, мешающем качественной укладке.

- Присутствует лучевая нагрузка: при рентгенографии черепа и грудной клетки в двух проекциях суммарная эффективная доза составляет 0,08–0,25 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Анфилофьева О.Ю., Пулькис А.В. и др. Течение туберкулезного менингита в современных условиях / Актуальные вопросы туберкулеза в Сибири: Сб.научн.трудов. Томск, 1984. - С.156 - 158.

- Васина И.Н. Клиника, лечение, исходы туберкулезного менингита в юношеском возрасте и у взрослых: Автореф. дис. . канд. мед. наук. Харьков, 1968. 20 с.

- Лазарева О. Л. Особенности диагностики, течения и лечения туберкулезного менингита у взрослых: Автореф. дис. . канд. мед. наук. М., 2002. -22 с.

- Мусагалиева М. X., Агзамов Н.А. и др. К вопросу о диагностике и исходах туберкулезного менингита / Ш (XII) съезд научно-медицинской ассоциации фтизиатров: Сборник-резюме //Пробл.туберкулеза. 1997. -Приложение. - С.86.

- Ситникова Ю.З. Туберкулезный менингит взрослых (клиника, лечение, патоморфология): Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 1975. 30 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ