УЗИ и КТ в диагностике абсцесса брюшной полости

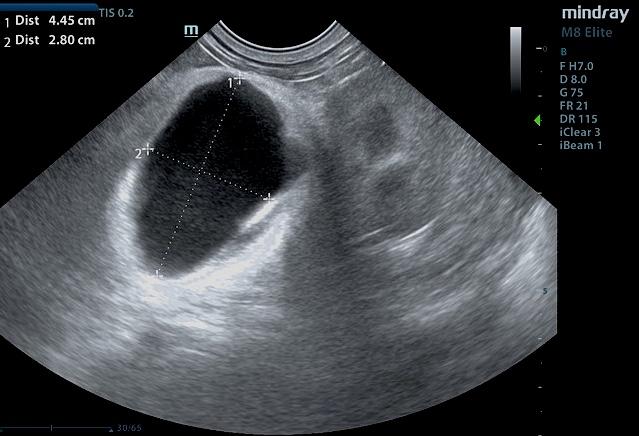

Ультразвуковое исследование при подозрении на абсцесс брюшной полости проводится в серошкальном В-режиме с применением конвексного и линейного датчиков, при необходимости дополняется цветовым и энергетическим допплеровским картированием. Цель исследования — выявление очагов скопления гнойного содержимого, оценка их эхогенности, капсулярности, распространённости и взаимодействия с окружающими органами.

Ультразвуковое исследование при подозрении на абсцесс брюшной полости проводится в серошкальном В-режиме с применением конвексного и линейного датчиков, при необходимости дополняется цветовым и энергетическим допплеровским картированием. Цель исследования — выявление очагов скопления гнойного содержимого, оценка их эхогенности, капсулярности, распространённости и взаимодействия с окружающими органами.

Ультразвуковое исследование выявляет следующие анатомические признаки абсцесса брюшной полости:

Анехогенное или неоднородно гипоэхогенное образование с неправильными или округлыми контурами, локализующееся в пределах анатомических пространств брюшной полости.

Наличие внутренней гетерогенной структуры с эхогенными включениями, соответствующими пузырькам газа, плотным тканевым фрагментам или фибриновым перегородкам.

Чёткий гиперэхогенный ободок по периферии, соответствующий фиброзной капсуле зрелого абсцесса.

Усиление заднего акустического сигнала за счёт жидкостного содержимого.

Многокамерность абсцесса при наличии внутрикапсульных перегородок.

Признаки реактивных изменений окружающих тканей: отёчность, утолщение брюшины, смещение соседних структур.

Гиперваскуляризация перифокальных зон при допплеровском исследовании.

Диагностические преимущества УЗИ

Сонография позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Размеры образования в трёхмерных плоскостях с точностью до миллиметра.

- Эхогенность содержимого, отражающая состав и фазу воспалительного процесса.

- Степень выраженности капсулы и её замкнутость как критерий зрелости гнойника.

- Детализация перегородок и разделений в пределах одной полости.

- Акустическая характеристика внутренней среды, указывающая на наличие газа или плотных компонентов.

- Признаки вовлечения прилежащих органов, деформация анатомических границ.

- Возможность проведения динамического наблюдения и ультразвуковой навигации при пункции.

Диагностические ограничения УЗИ

УЗ-исследование имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Очаги воспаления, локализованные позади газонаполненных петель кишечника, экранирующих ультразвук.

- Небольшие абсцессы, расположенные в труднодоступных зонах (ретроперитонеум, межорганные щели).

- Недифференцированные воспалительные инфильтраты без формирования жидкостной полости.

- Сложности в различении абсцесса и серозной кисты при однородной эхоструктуре без перегородок.

- Отсутствие возможности достоверно оценить газовый состав или бактериологическую природу содержимого.

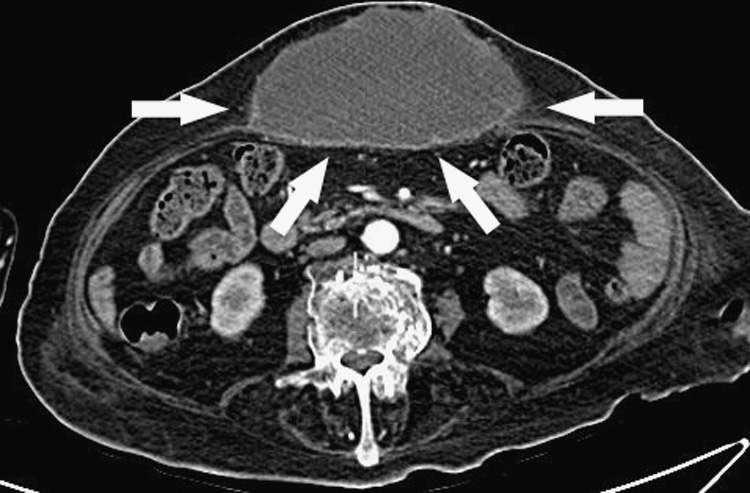

Компьютерная томография при подозрении на абсцесс брюшной полости проводится в режиме мультиспирального сканирования с тонкими срезами (1–2 мм) и обязательным внутривенным контрастированием. Исследование выполняется в артериальную и венозную фазы. Цель — детальное выявление локализации, структуры, размеров, взаимоотношений гнойного очага с окружающими органами и тканей, а также диагностика осложнений.

Компьютерная томография при подозрении на абсцесс брюшной полости проводится в режиме мультиспирального сканирования с тонкими срезами (1–2 мм) и обязательным внутривенным контрастированием. Исследование выполняется в артериальную и венозную фазы. Цель — детальное выявление локализации, структуры, размеров, взаимоотношений гнойного очага с окружающими органами и тканей, а также диагностика осложнений.

КТ выявляет следующие признаки абсцесса брюшной полости:

Очаг пониженной плотности с неоднородной структурой и центральным содержимым от 0 до +20 HU.

Наличие капсулы с чёткими или неравномерными контурами, интенсивно накапливающей контрастное вещество по периферии.

Внутренние перегородки и уровень жидкости, при наличии газовых включений — очаги отрицательной плотности.

Инфильтрация и утолщение брюшины, признающееся по неструктурной плотности и усилению контраста.

Смещение или деформация прилежащих органов (кишечник, печень, селезёнка) за счёт объёмного воздействия.

Наличие прилежащего свободного экссудата или признаков перитонита.

Признаки перехода воспалительного процесса на соседние анатомические области — таз, ретроперитонеальное пространство.

Диагностические преимущества КТ

КТ-диагностика даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры абсцесса брюшной полости:

- Плотность содержимого гнойной полости в единицах Hounsfield, позволяющая дифференцировать жидкость, кровь и гной.

- Размеры абсцесса с точностью до миллиметра и возможность пространственного моделирования.

- Контур и капсула образования, визуализируемые благодаря контрастному усилению.

- Наличие газа внутри полости как признак анаэробной инфекции.

- Анатомическая топография очага относительно органов, сосудов и клетчаточных пространств.

- Степень воспалительного вовлечения окружающих тканей и распространённость процесса.

- Выявление осложнений — прорыв в полость, свищи, перитонит.

Диагностические ограничения компьютерной томографии

МСКТ имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабые абсцессы с неоформленными капсулами, не отличающиеся от окружающего инфильтрата.

- Гнойные очаги, экранированные газами или костными структурами.

- Ранняя фаза воспалительного процесса без образования полости.

- Сложности в дифференциации абсцесса от кисты, гематомы или некротического опухолевого распада.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении мультиспиральной КТ органов брюшной полости с контрастированием эффективная доза составляет от 8 до 15 мЗв.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗИ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Генерация и приём высокочастотных ультразвуковых волн, отражающихся от тканей, с формированием изображения в реальном времени; использование допплеровских режимов для оценки кровотока |

Рентгеновское излучение с послойным сканированием и измерением плотности тканей в единицах Хаунсфилда; внутривенное контрастирование для усиления визуализации |

|

Режимы и цель |

Серошкальный В-режим с конвексным и линейным датчиками, при необходимости ЦДК/ЭДК; цель — выявление гнойных очагов, их эхоструктуры, капсулы, распространённости и взаимодействия с органами |

Мультиспиральное сканирование (1–2 мм) с внутривенным контрастом, артериальная и венозная фазы; цель — определение локализации, структуры, размеров, топографии и осложнений |

|

Признаки |

Анехогенное или неоднородно гипоэхогенное образование с неровными или округлыми контурами; эхогенные включения (газ, плотные фрагменты, перегородки); гиперэхогенный ободок капсулы; усиление заднего акустического сигнала; многокамерность; реактивные изменения; гиперваскуляризация перифокальных зон |

Очаг пониженной плотности (0–+20 HU) с неоднородной структурой; капсула с периферическим контрастным усилением; внутренние перегородки, уровни жидкости, газовые включения (отрицательная плотность); утолщение и контрастное усиление брюшины; смещение органов; свободный экссудат; распространение на соседние зоны |

|

Диагностические преимущества |

Точные размеры в миллиметрах; оценка эхогенности и фазы воспаления; характеристика зрелости по капсуле; детализация перегородок; акустические признаки газа и плотных компонентов; оценка вовлечения органов; динамический контроль; навигация при пункции |

Плотность содержимого в HU для дифференциации жидкости, крови и гноя; точные размеры и объём; визуализация капсулы с контрастом; выявление газа как признака анаэробной инфекции; топография относительно органов и сосудов; оценка распространённости; диагностика осложнений |

|

Ограничения |

Экранирование газами кишечника; труднодоступные зоны; инфильтраты без полости; трудности разграничения с кистой при однородной эхоструктуре; невозможность оценки газового состава и микробной природы содержимого |

Слабо сформированные очаги без капсулы; экранирование газами или костями; ранняя стадия без полости; сложности дифференциации с кистой, гематомой, опухолевым некрозом |

|

Доступность и мобильность |

Высокая мобильность, возможность проведения у постели пациента, в операционной и в условиях реанимации |

Требует стационарного оборудования, невозможна транспортировка к пациенту, необходима доставка пациента в КТ-кабинет |

|

Возможность повторных исследований |

Неограниченная частота повторов без риска, подходит для динамического мониторинга |

Ограничена из-за лучевой нагрузки, рекомендуется только при клинической необходимости |

|

Подготовка пациента |

Минимальная, иногда требуется ограничение приёма пищи или медикаментов для снижения газообразования |

Часто требуется внутривенный доступ, подготовка к контрастированию, оценка функции почек и исключение противопоказаний к контрасту |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

8–15 мЗв при мультиспиральной КТ органов брюшной полости с контрастированием |

|

Продолжительность исследования |

10–20 минут включая допплеровские режимы и протокол описания |

5–15 минут включая все фазы сканирования и контрастирование |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Крылов, H.T. Использование компьютерной томографии и эхографии в диагностике и лечении абсцессов органов брюшной полости и забрюшинного пространства / H.Л. Крылов, П.О. Вязицкий, Ю.К. Селезнев // Вестник хирургии. 1987. - №9. - С. 41-45.

- Малоинвазивные хирургические вмешательства под ультразвуковым контролем при абсцессах брюшной полости / В.Н. Эктов, В.В. Ново-млинский, А.Н. Соколов, Ю.Ю. Мельников // Хирургия. 2001. - №8. -С. 17-20.

- Перфильев, Д.Ф. Микробиологические и иммунологические показатели у больных с абсцессами брюшной полости / Д.Ф. Перфильев // Хирургия. 1993.-№ 11.-С. 23-25.

- Поляков Н.Г. К классификации абсцессов брюшной полости. // Проблемы внутрибольничной инфекции. М. ЦОЛИУВ, 1982. стр. 2428.

- Возможности лучевой диагностики абсцессов брюшной полости / М. В. Гречихина, Н. А. Горбунов, А. П. Дергилев, А. В. Сударкина // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. - 2020. - Том 9, № S3. - С. 4.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ