УЗИ и КТ в диагностике инфаркта печени

Инфаркт печени представляет собой очаг некроза, возникающий при нарушении кровоснабжения, чаще в результате тромбоза ветвей печёночной артерии. Для диагностики назначаются контрастная компьютерная и магнитно-резонансная томография, позволяющие выявить аваскулярные зоны и уточнить объём поражения. Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики инфаркта печени, потому что точная визуализация ишемических очагов ограничена глубиной расположения поражения, сниженной эхогенностью при отёке и отсутствием специфичности структуры, что затрудняет различие с другими гиповаскулярными образованиями. Оданко УЗИ часто выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется участок пониженной эхогенности неправильной или клиновидной формы с нечёткими контурами, ориентированный вершиной к воротам печени, без признаков деформации окружающей паренхимы.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется неоднородность внутренней структуры зоны поражения с отсутствием внутренней архитектоники и неравномерным переходом к неизменённым участкам.

В допплеровском режиме выявляется отсутствие кровотока в пределах очага при сохранённой васкуляризации окружающих сегментов, что указывает на ишемический характер поражения.

В совмещённой визуализации фиксируется аваскулярная зона в пределах доли печени на фоне сохранённой васкуляризации остальных структур.

На многоплоскостных срезах определяется односторонняя локализация с подчёркнутой асимметрией сосудистой архитектоники и эхоструктуры.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма и локализация зоны гипоэхогенности дают представление о распределении ишемического процесса.

- Структурная неоднородность очага позволяет отличить инфаркт от объёмных воспалительных и опухолевых поражений.

- Отсутствие внутритканевого кровотока в допплеровском режиме подтверждает нарушение регионарной перфузии.

- Сравнение с неизменённой паренхимой даёт возможность оценить степень локального поражения и глубину ишемических изменений.

- Визуализация динамики изменений при повторном исследовании позволяет отслеживать обратимость или стабилизацию патологического процесса.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Снижение эхогенности при отёке окружающих тканей затрудняет чёткое определение границ ишемического очага.

- Недостаточная визуализация глубоко расположенных сегментов печени ограничивает определение точной формы и объёма поражения.

- Сложности в дифференциации аваскулярного очага от гиповаскулярных новообразований снижают специфичность диагностики.

- Невозможность достоверной оценки малых очагов при начальной стадии инфаркта ограничивает раннюю диагностику.

- Нечёткая визуализация портальных и печёночных вен при метеоризме препятствует оценке сосудистых изменений в зоне поражения.

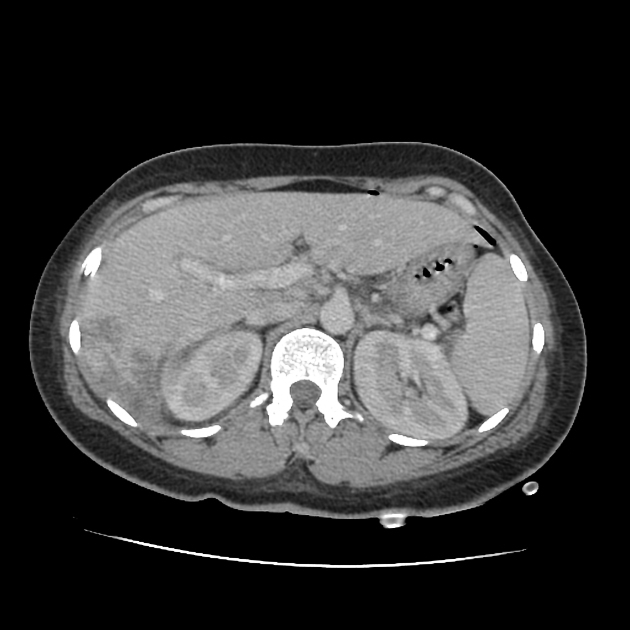

Компьютерная томография при инфаркте печени хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при инфаркте печени хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется участок пониженной плотности клиновидной или неправильной формы без признаков масс-эффекта и смещения сосудов.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется гиподенсная зона с неравномерными границами, ориентированная от капсулы к воротам печени, соответствующая зоне ишемии.

В режиме с контрастированием фиксируется отсутствие накопления контраста в артериальную и венозную фазы, что подтверждает аваскулярный характер поражения.

В режиме высокоразрешающего сканирования костных структур дополнительной информации по паренхиме печени не выявляется, однако возможно исключение поражений прилежащих костных элементов.

На реконструированных срезах определяется пространственное расположение зоны инфаркта без признаков компрессии крупных сосудов или изменения общей анатомии печени.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма, плотность и точные размеры зоны ишемии дают возможность определить объём поражённой ткани.

- Отсутствие контрастного накопления в поражённой зоне указывает на выраженное нарушение кровоснабжения.

- Характер границ инфаркта и отсутствие масс-эффекта позволяют отличить ишемию от опухолевых образований.

- Многоплоскостная реконструкция даёт возможность точной локализации очага и оценки его взаимоотношений с сосудистыми структурами.

- Визуализация сопутствующих изменений в брюшной полости расширяет диагностическую информативность исследования.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные изменения на ранней стадии ишемии могут быть неотличимы от неизменённой паренхимы.

- Невозможность функциональной оценки кровотока не позволяет судить о степени остаточной перфузии в зоне перехода.

- Ограниченная чувствительность к клеточным изменениям в пределах ишемического очага снижает точность при подозрении на вторичные осложнения.

- Плотностные параметры инфаркта могут перекрываться с другими гиподенсными образованиями, что затрудняет однозначную интерпретацию.

- Наличие ионизирующего излучения ограничивает повторное применение метода при динамическом наблюдении.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗИ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Ультразвуковые волны, отражение от границ между тканями |

Рентгеновские лучи, визуализация плотности тканей |

|

Выявление зоны ишемии |

Показывает гипоэхогенный участок клиновидной формы |

Визуализирует гиподенсную зону без масс-эффекта |

|

Структурная характеристика очага |

Определяет неоднородность, отсутствие архитектоники, нечёткие границы |

Отражает неравномерные плотностные параметры в зоне поражения |

|

Контрастность и аваскулярность |

В допплеровском режиме выявляется отсутствие кровотока в зоне инфаркта |

Не фиксируется накопление контраста в артериальную и венозную фазы |

|

Топография и ориентировка |

Определяет направленность очага к воротам печени и асимметрию эхоструктуры |

Визуализирует пространственное распределение от капсулы к воротам печени |

|

Дифференциация с опухолевыми и воспалительными очагами |

Структура и кровоснабжение позволяют отличить от объёмных образований |

Отсутствие масс-эффекта и особенности контуров помогают исключить опухоль |

|

Оценка динамики процесса |

Позволяет отслеживать изменения в эхогенности и кровотоке при повторных исследованиях |

Ограничен для динамики из-за лучевой нагрузки и невозможности частого контроля |

|

Локализация относительно сосудистых структур |

Визуализирует асимметрию сосудистой архитектоники и сохранённый кровоток вокруг |

Отображает положение очага без смещения сосудов и с сохранением анатомических связей |

|

Чувствительность к ранним ишемическим изменениям |

Мала при незначительных нарушениях перфузии |

Недостаточна на ранних стадиях при слабовыраженной гиподенсивности |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Высокая — в среднем 5–7 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

10–20 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Гипоксический гепатит: трудности диагностики и проблемы лечения (обзор литературы)/ Б.С. Искаков, С.Г. Енокян, А.М. Кенжебаев, Б.С. Тохтаров, Т.М. Мурзалиева// Вестник КазНМУ. — 2014.

- Фукс С., Богомольский-Яхалом В., Палтиэль и другие. Ишемический гепатит. Клинические и лабораторные наблюдения за 34 пациентами. КлинГастроэнтерол. – 1998. – Том 26. – С. 183-186.

- Гибсон П. Р., Дадли Ф. Дж. Ишемический гепатит: клинические особенности, диагностика и прогноз. Австрия, Медицина, 1984. – С. 814-822.

- Подымова С.Д. Болезни печени / С.Д. Подымова. — М.: Медицина, 1998. — 704 с

- Патологическая анатомия : учебник : в 2 т. / под ред. В. С. Паукова. – М. : ГОЭТАР-Медиа, 2015. – Т. 2. Частная патология. – 528 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ