УЗИ и КТ в диагностике инсульта головного мозга

Инсульт головного мозга — это острое нарушение мозгового кровообращения с формированием ишемического или геморрагического очага. Для диагностики назначаются нативная компьютерная томография и при необходимости КТ-ангиография, в дальнейшем используется магнитно-резонансная томография с перфузионными режимами. Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики инсульта головного мозга, потому что не визуализирует мозговую ткань и не позволяет определить объём ишемии или кровоизлияния, ограничиваясь только оценкой сосудистого кровотока. УЗДГ сосудов шеи в серошкальном режиме визуализируется изменение структуры стенок сонных и позвоночных артерий, наличие гипоэхогенных или гиперэхогенных атеросклеротических бляшек, утолщение комплекса интима–медиа, деформация сосудистого просвета.

В режиме мягкотканевого сканирования фиксируются изменения прилежащих мягких тканей, возможные признаки периартериального фиброза или воспаления, компрессия сосудов.

В допплеровском режиме регистрируется снижение линейной скорости кровотока, повышение индекса резистентности, турбулентный кровоток в зоне стенозов, асимметрия кровотока между парными артериями, признаки критического сужения просвета сосуда или окклюзии, а также ретроградный кровоток в позвоночных артериях при выраженных гемодинамических нарушениях.

При ишемическом инсульте в серошкальном режиме могут визуализироваться вторичные изменения сосудистого русла — деформация или сдавление сосудов, признаки компенсаторного расширения контралатеральных сосудов.

В режиме мягкотканевого сканирования выявляется утолщение или деформация стенок магистральных артерий, увеличение лимфатических узлов при сопутствующем воспалении.

В допплеровском режиме фиксируются признаки гемодинамически значимого стеноза или окклюзии артерий, асимметрия кровотока, компенсаторное усиление кровотока по коллатеральным путям, снижение диастолической скорости и повышение индекса пульсации, отражающие сосудистую недостаточность, лежащую в основе ишемии мозга.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Скорость кровотока в церебральных артериях и его соотношение с нормативными значениями дают информацию о нарушении перфузии.

- Индекс резистентности и форма спектра определяют степень сосудистой обструкции.

- Асимметрия гемодинамики между правыми и левыми артериями свидетельствует о локализации и тяжести поражения.

- Состояние экстракраниальных сосудов уточняет источник ишемии или возможность эмболии.

- Наличие турбулентного потока или выраженной задержки тока указывает на гемодинамически значимый стеноз.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Невозможность визуализации паренхимы мозга ограничивает определение объёма и точной локализации ишемии.

- Костные структуры черепа затрудняют проведение транскраниального сканирования, особенно у пожилых пациентов.

- Отсутствие сосудистых изменений при микроангиопатии ограничивает чувствительность метода при лакунарных инсультах.

- Невизуализируемые глубинные или тонкие сосуды не позволяют выявить микроциркуляторные нарушения.

- Гемодинамически незначимые нарушения не всегда сопровождаются отклонениями в допплерограмме.

Компьютерная томография при инсульте головного мозга хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при инсульте головного мозга хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

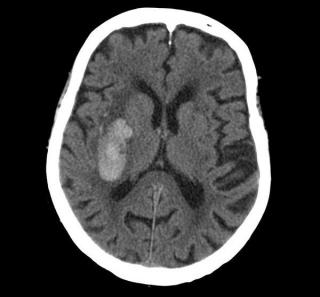

В нативном режиме определяется участок пониженной плотности в коре или подкорковых структурах, чаще в бассейне средней мозговой артерии, с утратой дифференциации серого и белого вещества.

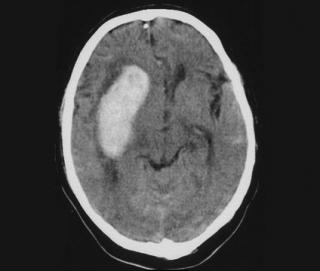

При геморрагическом инсульте визуализируется гиперденсный очаг в паренхиме мозга, соответствующий кровоизлиянию, с возможным распространением в желудочки.

Фиксируется сдавление борозд, смещение срединных структур, признаки отёка и повышение внутричерепного давления.

В режиме с контрастированием КТ-ангиография выявляется отсутствие контрастирования в зоне окклюзии сосуда или замедление тока в сегменте артерии.

На многоплоскостных реконструкциях определяется протяжённость инфаркта, вовлечённость подкорковых ядер и структур мозолистого тела.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Плотность инфарктной зоны и её объём дают представление о выраженности ишемии.

- Контуры зоны поражения и её локализация уточняют сосудистый бассейн и степень вовлечения функциональных областей.

- Наличие внутричерепных кровоизлияний и их распространённость определяются с высокой точностью.

- Изменения в желудочковой системе и смещение структур фиксируются при отёке мозга.

- Контрастное исследование позволяет выявить источник окклюзии или стеноза в магистральных сосудах.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- На ранней стадии ишемии зона повреждения может не визуализироваться из-за отсутствия плотностных изменений.

- Сходство плотности с окружающей тканью при малом очаге снижает чувствительность метода.

- Невозможность оценки тканевой перфузии без специализированных режимов ограничивает определение зоны пенумбры.

- При ишемии в стволе мозга чувствительность ниже из-за артефактов от костей основания черепа.

- Невизуализируемые микроциркуляторные изменения исключают определение малых лакунарных очагов на начальном этапе.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗДГ |

КТА |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Оценка кровотока и сосудистой проходимости с помощью ультразвуковых волн |

Визуализация анатомических структур с помощью рентгеновского излучения |

|

Визуализация сосудистых изменений |

Нарушение скорости и симметрии кровотока в церебральных и сонных артериях |

Обструкция сосуда, отёк, смещение структур, ишемическая зона или очаг кровоизлияния |

|

Гемодинамические параметры |

Индекс резистентности, скорость потока, профиль спектра, зоны затухания |

Наличие зоны с пониженной плотностью, сдавление борозд, отсутствие контраста в сосуде |

|

Визуализация источника ишемии |

Стеноз или окклюзия экстракраниальных артерий, деформация и нестабильность стенок |

Тромб или окклюзия магистральной артерии, выраженная деформация просвета |

|

Характеристика паренхимы |

Невизуализируется, возможна косвенная оценка по сосудистым изменениям |

Зона пониженной плотности при ишемии, гиперденсный очаг при кровоизлиянии |

|

Дифференциация ишемического и геморрагического варианта |

Недоступна в стандартном УЗ-режиме |

Надёжная визуализация: гипо- или гиперденсность соответствует типу инсульта |

|

Визуализация признаков внутричерепного давления |

Косвенные признаки при нарушении венозного оттока |

Сдавление желудочков, смещение срединных структур, отёк |

|

Выявление осложнений |

Тромбоз, выраженное снижение кровотока |

Геморрагическая трансформация, инфильтрация, постишемические изменения |

|

Протяжённость поражения |

По данным гемодинамики можно судить о зоне гипоперфузии |

Чёткая визуализация объёма инфаркта или кровоизлияния |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует |

|

Продолжительность исследования |

20–25 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Виленский, Б.С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение. / Б.С. Виленский. - СПб., 1999.

- Инсульт и факторы риска инсульта в общем бремени болезней. Озтюрк С. Анализ риска здоровью. 2021. №4. с. 146-151

- Первичная профилактика инсульта. Кандыба Д.В. Российский семейный врач. 2012. №4. с. 4-12

- Инсульт. Кандыба Д.В. Российский семейный врач. 2016. №3. с. 5-15

- Неврология: национальное руководство/Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, А.Б. Гехт – М.: ГЭОТАР=Медиа, 2014, 688 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ