УЗИ и КТ в диагностике кисты желчного пузыря

Киста желчного пузыря представляет собой доброкачественное жидкостное образование, чаще всего выявляемое случайно. Для диагностики назначаются компьютерная томография и при необходимости магнитно-резонансная холангиография. Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики кисты желчного пузыря, потому что не позволяет точно определить её плотность, степень связи с жёлчными протоками и степень компрессии окружающих структур. Оданко УЗИ эффективно выявляет следующие анатомические признаки:

Киста желчного пузыря представляет собой доброкачественное жидкостное образование, чаще всего выявляемое случайно. Для диагностики назначаются компьютерная томография и при необходимости магнитно-резонансная холангиография. Ультразвуковое исследование не является базовым для диагностики кисты желчного пузыря, потому что не позволяет точно определить её плотность, степень связи с жёлчными протоками и степень компрессии окружающих структур. Оданко УЗИ эффективно выявляет следующие анатомические признаки:

В серошкальном режиме визуализируется анэхогенное округлое или овальное образование с чёткими и ровными контурами, прилежащее к стенке желчного пузыря либо расположенное в пределах её толщины.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется однородная жидкостная структура без перегородок, пристеночных включений и деформации внутренней поверхности.

Фиксируется отсутствие внутреннего эхосигнала, акустических теней и подвижности содержимого при изменении положения тела.

Контуры желчного пузыря в области образования могут быть незначительно деформированы или смещены.

В допплеровском режиме не выявляется васкуляризация в капсуле или центральной зоне, что характерно для жидкостной кисты.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма и контур образования позволяют отличить его от полипов и солидных образований.

- Однородность внутреннего содержимого и отсутствие эхоструктур служат признаком неосложнённого течения.

- Связь образования с наружным или внутренним слоем стенки желчного пузыря даёт понимание характера его происхождения.

- Толщина стенки и её целостность оцениваются в контексте возможных воспалительных изменений.

- Отсутствие кровотока подтверждает доброкачественную и неактивную природу образования.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Образования с изоэхогенными свойствами по отношению к окружающим тканям могут быть слаборазличимы.

- Глубоко расположенные участки шейки и инфрадуктальные зоны могут быть труднодоступны.

- Наличие газа в прилегающих петлях кишечника экранирует исследуемую область.

- Структуры с густым содержимым могут ошибочно восприниматься как солидные включения.

- Невозможность трёхмерной оценки ограничивает точное измерение объёма и формы образования.

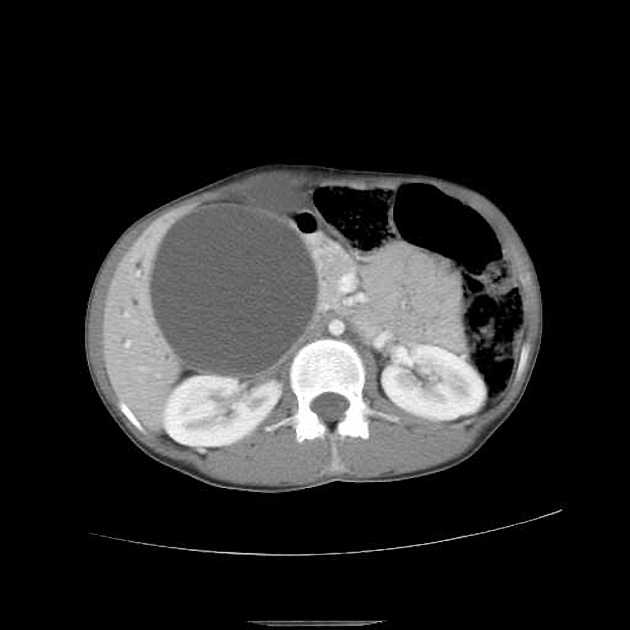

Компьютерная томография при кисте желчного пузыря хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Компьютерная томография при кисте желчного пузыря хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется округлое или овальное образование с пониженной однородной плотностью, прилежащее к наружной или внутренней поверхности желчного пузыря.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется тонкая капсула без признаков утолщения, с ровными границами, без солидных компонентов.

В режиме с контрастированием отсутствует накопление контрастного вещества в полости образования, что подтверждает отсутствие васкуляризации.

Фиксируется сохранённая толщина стенки желчного пузыря, без признаков отёка, инфильтрации или прилежащего воспалительного процесса.

На реконструированных срезах определяется точное расположение образования, его отношение к жёлчным протокам и окружающим структурам.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Плотность содержимого и толщина капсулы уточняются с высокой точностью, позволяя различить простую и осложнённую форму.

- Границы и форма образования отображаются в разных плоскостях, обеспечивая пространственную оценку.

- Контрастирование стенки и окружающих тканей даёт информацию о воспалительном компоненте.

- Степень компрессии соседних органов при крупном объёме кисты фиксируется на реконструкциях.

- Расположение образования по отношению к жёлчному протоку и печени важно для дифференциальной диагностики.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Образования с плотностью, близкой к окружающим жидкостям, могут сливаться с просветом желчного пузыря.

- Тонкие стенки кисты при контрастировании не всегда дифференцируются от прилегающей ткани.

- Сложные формы с неоднородным содержимым могут быть неотличимы от воспалительных изменений.

- Ранние изменения при кистозной трансформации стенки остаются невыявленными.

- Изменения без чёткой визуализации стенки или капсулы требуют сопоставления с другими методами.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

УЗИ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Отражение ультразвуковых волн от тканей органов и жидкостных структур |

Рентгеновская томография с визуализацией плотностных различий между тканями |

|

Форма и контуры образования |

Визуализируется округлая или овальная анэхогенная структура с ровными, чёткими контурами |

Определяется овальное или округлое образование с пониженной плотностью и ровной капсулой |

|

Эхоструктура и плотность |

Однородная анэхогенная структура без внутренних включений |

Гомогенное образование низкой плотности без накопления контраста |

|

Связь с желчным пузырём |

Фиксируется расположение вдоль стенки пузыря или в её толще |

Уточняется положение относительно стенки, просвета и протоков |

|

Наличие капсулы |

Определяется тонкая стенка без утолщений |

Визуализируется капсула с ровными границами и отсутствием контрастирования |

|

Содержимое образования |

Без эхосигнала, без перегородок, без теней |

Без плотных включений, равномерная жидкостная структура |

|

Влияние на контуры желчного пузыря |

Возможна локальная деформация или смещение |

Оценивается компрессия или вытеснение при крупных размерах образования |

|

Васкуляризация |

В допплеровском режиме отсутствует кровоток |

Контрастирование не выявляет усиления, что подтверждает аваскулярность |

|

Дифференциация с другими образованиями |

Разграничивается с полипами, солидными образованиями по эхогенности и подвижности |

Отличается от воспалительных и опухолевых изменений по плотности и отсутствию контраста |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Присутствует |

|

Продолжительность исследования |

10–15 минут |

5–7 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Подолужный В.И. Осложнения желчнокаменной болезни // Фундаментальная и клиническая медицина. — 2017. — № 1. — С. 102–114.

- Черноусов А.Ф., Егоров А.В., Ветшев Ф.П., Вычужанин Д.В., Осминин С.В. Хирургическое лечение больных кистозными заболеваниями желчевыводящих путей. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2016;(1):85‑92.

- Лемешко З.А. Современные возможности ультразвуковой диагностики патологии желчного пузыря // Клин. мед. 1997. - № 5. - С. 18-20.

- Карей, М. Патогенез желчнокаменной болезни Текст. / М. Карей // Фальк симпозиум «Новые направления в гепатологии». С. Петербург, 1996 г. // Фальк симпозиум. - 1996. - С. 23 - 24.

- Тальман, И. М. Хирургия желчного пузыря и желчных протоков Текст. / И. М. Тальман. Л. : Медгиз, 1963. - 432с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ