УЗИ в диагностике папиллярного рака щитовидной железы

УЗИ при папиллярном раке щитовидной железы выявляет следующие анатомические признаки:

УЗИ при папиллярном раке щитовидной железы выявляет следующие анатомические признаки:

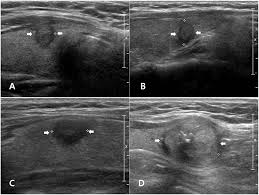

В серошкальном режиме визуализируется гипоэхогенное узловое образование с нечеткими или неровными контурами, неправильной формы, с признаками микрокальцинатов, а также возможным хвостовым артефактом.

В режиме сканирования мягких тканей определяется нарушение нормальной архитектуры доли щитовидной железы, с участками фиброзной трансформации и деформацией капсулы.

В режиме цветового допплеровского картирования выявляется усиление внутривузлового кровотока, преимущественно по центральному типу, с возможными признаками перифокальной гиперваскуляризации.

В энергетическом допплеровском режиме фиксируется неравномерное распределение сосудов в опухолевом узле, с доминированием хаотично расположенных сигналов внутри образования.

В режиме эластографии определяется участок повышенной жёсткости в пределах узлового образования, с низкой степенью деформации при компрессии, что характерно для злокачественной трансформации.

Диагностические преимущества

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Форма и контуры узла, что позволяет заподозрить злокачественную трансформацию при их неровности, нечеткости и асимметрии.

- Степень эхогенности и наличие микрокальцинатов, что указывает на высокую вероятность папиллярного характера опухоли.

- Сосудистый рисунок узла в допплеровских режимах, что позволяет дифференцировать активные опухолевые процессы с выраженной ангиогенезной активностью.

- Состояние капсулы железы и прилегающих мягких тканей, что помогает выявить инвазию или контакт опухоли с окружающими структурами.

- Жёсткость ткани образования в режиме эластографии, что используется для подтверждения повышенной плотности, характерной для папиллярного рака.

Диагностические ограничения

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубина инвазии в окружающие ткани, особенно в трахею и мышцы шеи, ограничена при поверхностном сканировании.

- Выявление метастатического поражения лимфатических узлов требует целенаправленного исследования соответствующих регионарных зон.

- Оценка ретростернальных участков затруднена при низком расположении долей щитовидной железы или наличии костных препятствий.

- Точная дифференциация между различными типами злокачественных новообразований невозможна без пункционной биопсии.

- Визуализация малых образований может снижаться при невыраженной эхогенности и недостаточной чувствительности оборудования.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Свиридова Т.Е., Коган Е.А., Пальцев М.А., Середин В.П. «Гистологические и молекулярно-биологические маркеры злокачественности в различных вариантах папиллярного рака щитовидной железы». // Арх. пат. 2002 - т. 64, вып. 6 - с. 19-23.

- Эйн К.Б. В кн.: Болезни щитовидной железы. М. «Медицина», 2000.

- Короткевич, П.Е. Независимые факторы прогноза при папиллярном раке щитовидной железы / П.Е. Короткевич, Ю.Е. Демидчик, О.И. Быданов // Евразийский онкологический журнал. - 2017. - № 1. - С. 30-50.

- Павлова, Е.П. Клинико-ультразвуковые аспекты диагностики папиллярного рака щитовидной железы / Е.П. Павлова // Здравоохранение Чувашии. - 2016. - № 3. - С. 45-51.

- Хэй, Я. Д. Папиллярный рак щитовидной железы: клинические проявления, рецидивы и прогноз / Хэй Я. Д. // Вестн. хирургии. - 2006. -№ 1. - С. 43-45.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ