МРТ и КТ в диагностике ложного сустава

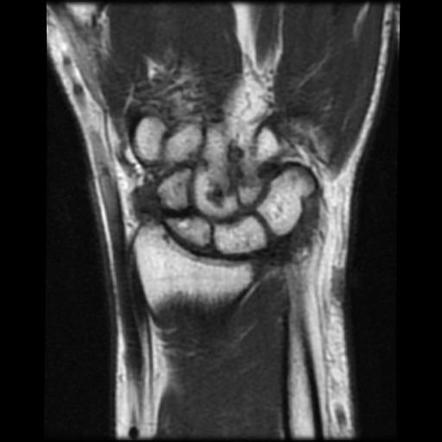

Магнитно-резонансная томография при ложном суставе хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Магнитно-резонансная томография при ложном суставе хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме Т1 определяется гипоинтенсивный сигнал от области несращения костных отломков, при этом между ними визуализируется фиброзная ткань или синовиоподобное содержимое.

В режиме Т2 визуализируется гиперинтенсивный сигнал от мягкотканевого компонента в зоне ложного сустава, что указывает на наличие жидкости, отёка или синовиальной трансформации.

В режиме с подавлением сигнала от жира подчёркиваются воспалительные изменения в окружающих мягких тканях, а также наличие фиброзной капсулы или гипертрофированной синовии.

В режиме с контрастированием выявляется усиление сигнала от фиброзной ткани и синовиальных оболочек, что подтверждает сосудистую активность и хроническое воспаление.

Фиксируются признаки костного отёка, дегенеративных изменений в прилежащих поверхностях, а также возможное формирование полости синовиального типа между костями.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Структура и толщина соединяющей ткани в зоне несращения костей фиксируются в режиме Т2 и с подавлением жира.

- Глубина воспалительного процесса, наличие отёка, признаков васкуляризации и реактивных изменений оцениваются в контрастных режимах.

- Состояние костного мозга в прилежащих участках, включая признаки ишемии, перегрузки или реактивного ремоделирования, уточняется при сравнении режимов.

- Объём жидкости, наличие псевдокапсулы, грануляционной ткани или элементов синовиальной трансформации определяется в многоплоскостной проекции.

- Оцениваются окружающие мягкие ткани, включая мышечные структуры, фасции, сухожилия и сосудисто-нервные пучки в зоне хронической травмы.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Малые костные обломки, краевые уплотнения и зоны минерализации не отображаются без КТ.

- Невозможно количественно оценить плотность и степень склероза костных отломков.

- Отсутствие чёткой дифференциации между плотной фиброзной тканью и слабоминерализованным костным мозолем ограничивает определение стадии процесса.

- Наличие металлических имплантатов, спиц или фиксаторов создаёт артефакты и ухудшает визуализацию зоны обследования.

- Не отображается степень костной перестройки и микропереломов без данных КТ.

Компьютерная томография при ложном суставе выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме визуализируются чёткие контуры незаращённых костных отломков, разделённых щелью с различной плотностью.

Определяются участки склероза прилежащей костной ткани, отсутствие костного мостика и возможное формирование уплощённых поверхностей, напоминающих суставные.

Фиксируются краевые уплотнения, фрагменты костных включений, обломки, а также участки локального остеолиза.

В режиме высокоразрешающего сканирования отображаются признаки ремоделирования, образование псевдокортикальных зон и истончение кортикального слоя.

Могут выявляться признаки дисплазии костного мозга, деформации оси конечности и изменений в области фиксации (если проводилась остеосинтез).

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Контуры и форма несросшихся костных фрагментов, наличие зазора между ними и степень краевого уплотнения определяются при тонкосрезовом сканировании.

- Структура и плотность костных отломков, выраженность остеосклероза и степень кальцификации окружающих тканей оцениваются количественно.

- Форма ложного сустава, его соотношение с механической осью сегмента и параметры деформации уточняются в трёхмерной реконструкции.

- Определяется наличие посттравматических изменений, участков остеонекроза, включений металлических или инородных тел.

- КТ применяется при планировании реконструктивных вмешательств, оценке остеоинтеграции и контроля после репозиции.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Мягкотканевые изменения, наличие воспаления и синовиальной оболочки не отображаются без контрастного исследования.

- Невозможно отличить активную грануляционную ткань от фиброзного рубца без дополнительных методов.

- Оценка кровоснабжения и реактивного отёка костного мозга невозможна без МРТ.

- Не выявляются слабовыраженные признаки воспалительной активности или синовиальной трансформации.

- Трудно интерпретировать стадийность процесса при равномерной плотности костей без клинико-рентгенологической динамики.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

КТ |

|---|---|---|

|

Принцип работы |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация фиброзной ткани, жидкости, костного мозга и мягких тканей |

Рентгеновские лучи, оценка плотности, формы и структуры костных фрагментов и ремоделирования |

|

Чувствительность к костным изменениям |

Умеренная — фиксируются отёк, ишемия и реактивные изменения, но не минерализация |

Высокая — визуализируются щель, склероз, обломки, остеолиз и микросеквестры |

|

Чувствительность к изменениям мягких тканей |

Высокая — отображаются воспаление, фиброз, грануляции, псевдокапсула и окружающие ткани |

Низкая — мягкие ткани видны ограниченно, только при выраженных изменениях |

|

Определение границ опухоли |

Не применяется, но может фиксировать мягкотканевые образования в зоне хронической травмы |

Не применяется, но визуализируются костные дефекты, ошибочно интерпретируемые как опухолевидные |

|

Выявление периостальной реакции |

Отображается через отёк и воспаление параоссальных структур |

Визуализируется как наслоение костной ткани или краевая перестройка |

|

Визуализация костного мозга |

Высокая — выявляются отёк, ишемия, ремоделирование и воспаление в прилежащих участках |

Не отображается — внутренняя структура кости не оценивается |

|

Дифференциация доброкачественных и злокачественных опухолей |

Не применяется, но позволяет исключить инфильтративные процессы по структуре сигнала |

Не применяется, но определяет остеолитические или остеобластические очаги |

|

Выявление метастазов |

Может фиксировать вторичные очаги или исключать опухолевую природу процесса |

Возможна оценка костных очагов, если они сопровождаются разрушением или кальцификацией |

|

Контрастное усиление |

Используется для оценки воспаления, васкуляризации и активности грануляционной ткани |

Применяется редко, преимущественно при планировании вмешательства и для дифференциации плотностей |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Средняя: 5–8 мЗв |

|

Продолжительность исследования |

30–40 минут |

5–10 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Ложные суставы: клинические рекомендации/ Общероссийская общественная организация Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР) - 2016.

- Ложные суставы костей/ Гайдуков В.М. - 1998.

- Гайдуков В.М.. Ложные суставы костей. Этиопатогенез, диагностика, лечение — Спб, 1998. — 105 с.

- Травматология и ортопедия/Руководство для врачей. В 3 томах. Т. 2/Под ред. Ю. Г. Шапошникова. — М.: Медицина, 1997. — 592 с.

- Башуров З.К. Причины образования ложных суставов и современные принципы их лечения // Ортопед, травматол.- 1972.- №4.- С.72-78.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ