МРТ и УЗИ в диагностике эндометриоза мочевого пузыря

Эндометриоз мочевого пузыря представляет собой инфильтративное поражение стенки органа гетеротопично расположенной слизистой, часто сопровождающееся болевым синдромом и дизурией. Для диагностики назначаются трансвагинальное и трансабдоминальное ультразвуковое исследование, цистоскопия и гистологическая верификация при подозрении на инфильтративный рост. Магнитно-резонансная томография при эндометриозе мочевого пузыря хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

Эндометриоз мочевого пузыря представляет собой инфильтративное поражение стенки органа гетеротопично расположенной слизистой, часто сопровождающееся болевым синдромом и дизурией. Для диагностики назначаются трансвагинальное и трансабдоминальное ультразвуковое исследование, цистоскопия и гистологическая верификация при подозрении на инфильтративный рост. Магнитно-резонансная томография при эндометриозе мочевого пузыря хорошо выявляет следующие анатомические признаки:

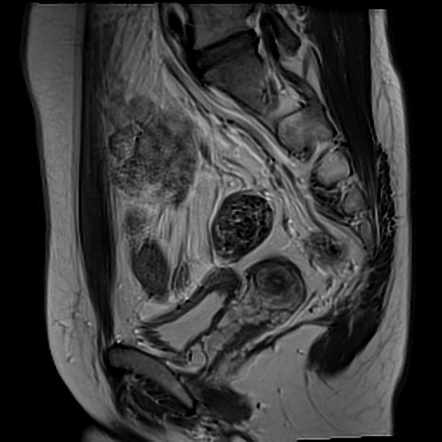

В режиме Т1 в проекции передней стенки мочевого пузыря определяется участок повышенного сигнала, что соответствует наличию геморрагического компонента, характерного для эндометриоидной ткани.

В режиме Т2 визуализируется гипоинтенсивное утолщение стенки мочевого пузыря с участками кистозных включений, что отражает наличие фиброза и функционально активных очагов.

В режиме с подавлением сигнала от жира сохраняется высокоинтенсивный сигнал от очагов эндометриоза, что позволяет отличить их от жировых включений.

В режиме с контрастированием наблюдается нерегулярное умеренное усиление по периферии очага, что указывает на наличие активной васкуляризации и воспалительного компонента.

Контур стенки мочевого пузыря в зоне поражения деформирован, с нарушением слоистости, что свидетельствует о глубокой инфильтрации мышечного слоя.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина поражённой стенки оценивается по сигналу в Т2-режиме, что позволяет судить о степени инфильтрации.

- Степень распространения очага вглубь мышечной оболочки и на прилежащие ткани чётко прослеживается при многоплоскостной визуализации.

- Наличие внутритканевых кистозных компонентов определяется по смешанному сигналу в Т1- и Т2-режимах, что подтверждает наличие эндометриоидной ткани.

- Глубина поражения и деформация стенки мочевого пузыря определяются по потере нормальной архитектуры и асимметрии слоёв.

- Связь очага с окружающими структурами малого таза, включая матку, влагалище и прямую кишку, оценивается в сагиттальной и аксиальной проекциях, что имеет значение для стадирования и планирования лечения.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Слабовыраженные поверхностные очаги без геморрагического компонента могут не давать выраженного сигнального отличия от неизменённой стенки.

- Плотный фиброзный компонент очага визуализируется слабо в Т1-режиме, что ограничивает определение границ инфильтрации.

- Дифференциация между воспалением и эндометриозом бывает затруднена без данных клинического контекста.

- Наличие артефактов от перистальтики и дыхания может снижать чёткость границ поражения при тонкой стенке.

- Очаги, не проникающие в мышечный слой, иногда не определяются при стандартной толщине среза, особенно без контраста.

Ультразвуковое исследование при эндометриозе мочевого пузыря выявляет следующие анатомические признаки:

Ультразвуковое исследование при эндометриозе мочевого пузыря выявляет следующие анатомические признаки:

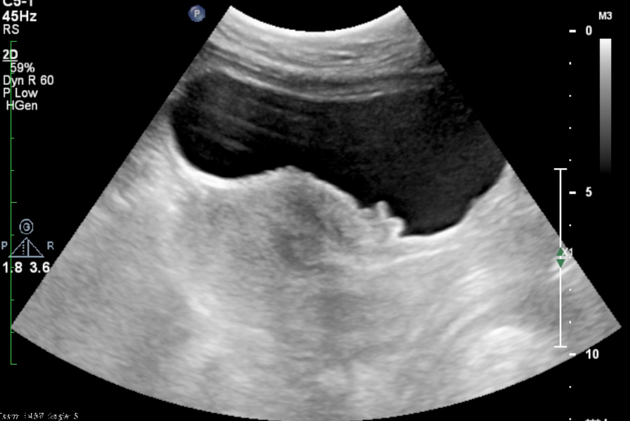

В серошкальном режиме визуализируется утолщение передней или задней стенки мочевого пузыря с локальной гипоэхогенной зоной, что соответствует очагу инфильтрации.

В режиме мягкотканевого сканирования определяется деформация контура и неравномерность эхоструктуры, иногда с включениями округлой формы, соответствующими эндометриоидным кистам.

В допплеровском режиме наблюдается повышенный кровоток в зоне поражения, что отражает гиперваскуляризацию воспалённой ткани.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина стенки мочевого пузыря определяется с высокой точностью, что важно при оценке глубины поражения.

- Форма и границы очага инфильтрации выявляются в серошкальном режиме при наполненном пузыре, что позволяет оценить деформацию стенки.

- Структура очага с участками пониженной эхогенности или включениями указывает на присутствие кистозных компонентов.

- Глубина залегания очага и его связь с серозной оболочкой и соседними органами оцениваются при трансабдоминальном и трансвагинальном подходах.

- Вариабельность васкуляризации по данным допплерографии даёт ориентир на активность патологического процесса.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Поверхностные очаги эндометриоза визуализируются слабо при нормальной толщине стенки мочевого пузыря.

- Деформация и утолщение стенки могут ошибочно трактоваться как признаки цистита без характерной эхоструктуры.

- Очаги с плотной фиброзной трансформацией имеют эхоструктуру, схожую с неизменённой мышечной тканью.

- Сильное газообразование в кишечнике ограничивает визуализацию стенки пузыря, особенно при трансабдоминальном доступе.

- Очаги, расположенные ближе к дну пузыря, плохо видны при недостаточном наполнении или высоком положении матки.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|

|

Принцип метода |

Магнитно-резонансная визуализация на основе сигнальных различий тканей |

Отражение ультразвуковых волн от анатомических границ органов и очагов |

|

Визуализация стенки мочевого пузыря |

Определяется толщина, слоистость, деформация и утрата архитектоники стенки |

Определяется утолщение, гипоэхогенность, наличие деформации стенки |

|

Структура очага |

Видна гетерогенность, кистозные и геморрагические компоненты, участки фиброза |

Выявляются гипоэхогенные и анэхогенные участки, иногда с кистозными включениями |

|

Глубина инфильтрации |

Хорошо визуализируется проникновение в мышечный слой и паравезикальные ткани |

Частично оценивается при трансвагинальном доступе и хорошем наполнении пузыря |

|

Васкуляризация очага |

Усиление сигнала в режиме с контрастированием показывает активную перфузию |

По данным допплера определяется гиперваскуляризация |

|

Связь с соседними структурами |

Точно определяется в многоплоскостной визуализации малого таза |

Частично оценивается при комбинированном подходе, ограничено визуализацией глубинных слоёв |

|

Специфичность для эндометриоидного компонента |

Высока при наличии гемосидерина и типичного сигнала в Т1 и Т2 |

Ограничена — требуется дифференциация от воспалительных и рубцовых процессов |

|

Размер и локализация очага |

Определяется точно, особенно при очагах от 5 мм и выше |

Определяется при очагах с выраженным утолщением или деформацией |

|

Лучевая нагрузка |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

25–35 минут |

10–15 минут |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Семенюк А. А. Диагностика и лечение генитального эндометриоза с поражением органов мочевой системы: Автореф. дисс. канд. мед. наук. — Л., 1990.—22 с.

- Шук Т. Е., Нюберг Л. М.: Эндометриоз мочевыводящих путей. Урология, 1988г.

- Державин В.М., Вишневский Е.Л., Гусев Б.С. О патогенезе неспецифического воспаления мочевого пузыря. // VI Всероссийский съезд урологов (тезисы докладов). Ульяновск.-1976.-е. 180-181.

- Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных / Л.В. Адамян, Е.Н. Андреева, И.А. Аполихина// Российское общество акушеров -гинекологов. - 2020.

- Леоне Роберти Маджоре У., Ферреро С., Кандиани М., Сомильяна Э., Вигано П., Верчеллини П. Эндометриоз мочевого пузыря: систематический обзор патогенеза, диагностики, лечения, влияния на фертильность и риск. злокачественной трансформации. Евро. Урол. 2017; 71(5): 790-807.

- Хачатрян А.М., Мельников М.В., Чупрынин В.Д. Клиника и диагностика эндометриоза мочевыводящих путей. Акушерство и гинекология 2013;12:52–7.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ