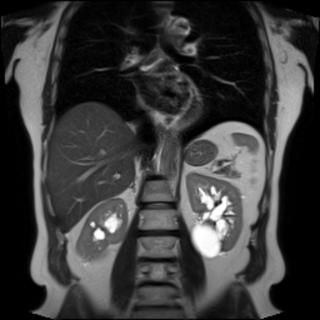

МРТ, КТ, УЗИ в диагностике почечной недостаточности

МРТ выявляет следующие анатомические признаки:

На Т1-взвешенных изображениях визуализируется снижение интенсивности сигнала от паренхимы почек, особенно в корковом слое, что отражает нарушение структуры и фиброз.

На Т2-взвешенных изображениях определяется неравномерная гиперинтенсивность в области мозгового вещества и пирамид, а также возможные участки отёка или воспаления.

На изображениях с подавлением сигнала от жира подчёркивается контраст между патологически изменённой паренхимой и окружающей жировой капсулой, что даёт представление о степени вовлечённости тканей.

В режиме с подавлением сигнала от воды визуализируются уплотнённые зоны с низкой интенсивностью, соответствующие склерозированным участкам.

В режиме диффузионно-взвешенной визуализации фиксируются участки ограниченной диффузии, указывающие на снижение фильтрационной способности и фиброз.

В режиме с контрастным усилением (при допустимости применения контраста) может наблюдаться сниженное накопление вещества в поражённых зонах, что отражает нарушение перфузии.

В режиме трёхмерной реконструкции уточняется объём обеих почек, степень их асимметрии, деформация контуров и истончение коркового слоя.

Диагностические преимущества МР-томографии

МРТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Толщина коркового и мозгового слоёв почки, что отражает стадию заболевания и степень фиброза.

- Интенсивность сигнала от паренхимы в разных режимах, что даёт представление о наличии воспаления, отёка или ишемии.

- Глубина вовлечённости тканей в патологический процесс по результатам анализа сигнала и структуры.

- Степень васкуляризации и различие в перфузии между зонами паренхимы при контрастировании.

- Различие между острой и хронической формой процесса по характеру изменений в сигнальных характеристиках и структуре.

- Объём почек и степень деформации чашечно-лоханочной системы, что важно при дифференцировке причин недостаточности.

Диагностические ограничения МР-сканирования

Магнитно-резонансная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Противопоказано применение гадолинийсодержащих контрастов при тяжёлой степени недостаточности.

- Малые кальцинаты и нефролиты не определяются в силу низкой плотности.

- Функциональные показатели, такие как скорость клубочковой фильтрации, не визуализируются.

- Ограниченное применение в экстренной диагностике и при нестабильном состоянии пациента.

- Не отражается динамика мочевыделения и оттока мочи без дополнительных методов.

- Артефакты движения и дыхания могут снижать точность визуализации.

Компьютерная томография при почечной недостаточности не является основным диагностическим исследованием и используется для визуализации плотных структур, таких как кальцинаты и нефрокальциноз, а также деформации лоханок и изменения формы почек. Исследование имеет ограничения в оценке сосудистой перфузии, фиброза и функциональной активности почек, а также связана с лучевой нагрузкой. МСКТ выявляет следующие анатомические признаки:

В нативном режиме определяется снижение плотности паренхимы, особенно в корковом слое, с возможной визуализацией участков обызвествления и рубцовых изменений.

В режиме сканирования мягких тканей визуализируется неравномерность структуры почек, их уменьшение в размерах и истончение паренхимы.

В режиме с контрастированием (при допустимости применения контраста) выявляется замедленное или отсутствующее накопление вещества в паренхиме, что указывает на снижение функции.

В режиме высокоразрешающего сканирования уточняются деформации чашечно-лоханочной системы и наличие обструкции.

В режиме отсроченного контрастирования фиксируется выраженное запаздывание выведения контраста, характерное для сниженной клубочковой фильтрации.

В режиме многоплоскостной реконструкции оцениваются симметрия органов, протяжённость изменений и соотношение с окружающими структурами.

Диагностические преимущества компьютерного сканирования

МСКТ позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Плотность ткани почек и характер распределения патологических участков фиксируются количественно.

- Глубина поражения структур и степень деформации лоханочной системы оцениваются в разных плоскостях.

- Выраженность отложений кальция и нефрокальциноза уточняется в нативном режиме.

- Контрастное сканирование позволяет выявить нарушения васкуляризации и перфузии при сохранённой функции.

- Оценка обструктивных причин, включая камни, опухоли и стенозы, проводится в одном исследовании.

Диагностические ограничения КТ

Компьютерная томография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Применение контраста ограничено при сниженной скорости клубочковой фильтрации.

- Функциональные аспекты, включая активность нефронов, не оцениваются.

- Снижение плотности не всегда коррелирует с выраженностью нарушения функции.

- Радиационная нагрузка ограничивает использование при динамическом наблюдении.

- Тонкие воспалительные изменения и начальный фиброз слабо видимы без МРТ.

- Дифференциация между острой и хронической формой возможна не во всех случаях.

Ультразвуковое исследование при почечной недостаточности не является основным методом диагностики, но может использоваться для скрининга и мониторинга заболевания. Оно позволяет оценить изменение структуры почек, толщину коркового слоя и васкуляризацию, но не даёт информации о функциональном состоянии почек и ограничено в оценке глубины и характера изменений. Сонография при почечной недостаточности выявляет следующие анатомические признаки:

В режиме серошкальной визуализации определяется уменьшение размеров почек, неравномерность контуров и истончение коркового слоя.

В серошкальном режиме визуализируются участки повышенной эхогенности в паренхиме, что соответствует склерозу, фиброзу или кальцинатам.

В режиме цветового допплеровского картирования фиксируется снижение кровотока в корковом веществе, что указывает на сосудистые изменения.

В режиме энергетического допплера определяется снижение васкуляризации при хроническом течении заболевания.

В компрессионном режиме оценивается податливость ткани и степень деформации чашечно-лоханочной системы.

В режиме трёхмерной визуализации уточняется форма почек, объём и взаиморасположение с другими органами.

Диагностические преимущества УЗ-исследования

Ультразвуковая диагностика позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры почечной недостаточности:

- Толщина коркового слоя и размеры почек отражают степень хронического поражения.

- Структура паренхимы и выраженность фиброза определяются по эхогенности.

- Изменение кровотока в артериях и венах почки фиксируется при сосудистых осложнениях.

- Состояние чашечно-лоханочной системы и наличие расширений оцениваются в реальном времени.

- Безопасность и отсутствие лучевой нагрузки позволяют проводить исследование повторно.

Диагностические ограничения УЗИ

Сонография имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Глубокорасположенные участки и слабовыраженные изменения могут быть не различимы.

- Функциональная активность и скорость фильтрации не оцениваются.

- Кальцинаты и камни малого размера могут быть не обнаружены.

- Трудности при визуализации на фоне метеоризма или ожирения.

- Начальные стадии заболевания могут протекать без видимых эхоструктурных изменений.

Сравнительный анализ методов

|

Критерий |

КТ |

МРТ |

УЗИ |

|---|---|---|---|

|

Принцип работы |

Рентгеновские лучи, визуализация плотных структур |

Магнитное поле и радиоволны, визуализация мягких тканей |

Ультразвук, визуализация структуры в реальном времени |

|

Чувствительность к изменениям коркового слоя |

Высокая — визуализируется истончение и рубцовые изменения |

Высокая — отображается снижение сигнала и степень фиброза |

Высокая — фиксируется истончение коркового слоя и изменение размеров почек |

|

Чувствительность к структурной деформации |

Высокая — определяются уменьшение почек, уплотнение, кальцинаты |

Высокая — визуализируется склероз, ишемия и отёк |

Средняя — эхогенность может быть повышенной при склерозе или фиброзе |

|

Определение формы и размеров органов |

Точная — особенно при мультиплоскостной реконструкции |

Точная — в трёхмерной реконструкции без лучевой нагрузки |

Хорошая — в продольном и поперечном сечении |

|

Оценка васкуляризации |

Хорошая — при контрастировании видны артерии и вены |

Высокая — с контрастом визуализируется перфузия в корковом и мозговом слоях |

Допплер позволяет оценить кровоток и снижение перфузии |

|

Выявление вторичных изменений |

Выявляются кальцинаты, нефрокальциноз, деформация лоханок |

Фиксируются зоны фиброза, ишемии, структурные изменения |

Определяются расширения чашечно-лоханочной системы, изменение податливости тканей |

|

Дифференциация острой и хронической формы |

Ограниченная — возможна при контрасте, но требует сопоставления |

Высокая — сигнальные характеристики различны для острых и хронических процессов |

Ограниченная — хроническая форма выявляется по истончению и уменьшению размеров, острая требует клинической корреляции |

|

Оценка фильтрационной функции |

Контрастное усиление даёт представление при допустимости его использования |

Ограниченно — визуализируются зоны сниженного накопления при разрешённом контрастировании |

Не оценивается — требуется дополнение лабораторными данными |

|

Лучевая нагрузка |

Высокая — особенно при повторных исследованиях |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжительность исследования |

5–10 мин |

30–45 мин |

5–15 мин |

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Николаев А.Ю., Милованов Ю.С. Лечение почечной недостаточности. M.: МИА, 1999.

- Воробьев П.А. Недостаточность функции почек (Патогенез, диагностика, терапия). М.: Ньюдиамед-АО, 1988. - 64 с.

- Клиническое руководство по ультразвуковой диагностики / Под ред. B.В. Митькова. М.: Видар, 1996. - Т. 1. - 336с.

- Пилипенко Н.В., Назаренко В.А. Ультразвуковая диагностика в урологии. РМАПО. М.: АО Офсет, 1993. - 133 с.

- Хазанов А.И. Функциональная диагностика болезней печени. — М.: Медицина, 1988. 304 с.

- Шейман Дж. А. Патофизиология почки: пер. с англ. М.: Восточная книжная компания, 1997. — 224 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ