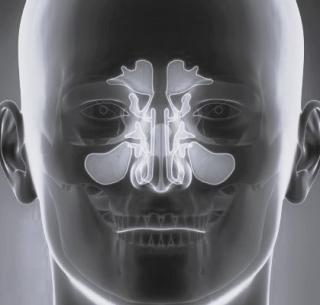

Рентген в диагностике фронтита

Рентгенографическая визуализация при фронтите проводится в лобно-носовой проекции по Колдвеллу и в боковой проекции с захватом фронтальных пазух. Цель исследования — выявление прямых признаков воспалительного поражения лобных пазух, оценка характера и степени экссудативного процесса, утолщения слизистой оболочки, наличия уровня жидкости, состояния лобно-носового соустья, а также вовлечения соседних структур.

Рентгенографическая визуализация при фронтите проводится в лобно-носовой проекции по Колдвеллу и в боковой проекции с захватом фронтальных пазух. Цель исследования — выявление прямых признаков воспалительного поражения лобных пазух, оценка характера и степени экссудативного процесса, утолщения слизистой оболочки, наличия уровня жидкости, состояния лобно-носового соустья, а также вовлечения соседних структур.

Рентгенография выявляет следующие признаки фронтита:

Гомогенное затемнение одной или обеих лобных пазух с отсутствием воздушной прозрачности, отчётливо определяемое в лобно-носовой проекции.

Горизонтальный уровень жидкости в полости пазухи, формирующий чёткий симптом «уровня жидкости», характерный для экссудативного фронтита.

Диффузное или ограниченное утолщение слизистой оболочки, видимое как концентрическое сужение воздушного просвета пазухи.

Сглаживание костных перегородок и деформация внутреннего рельефа пазухи, особенно заметные при хроническом процессе.

Сужение или блокирование лобно-носового соустья, косвенно выявляемое по отсутствию аэрации и изменению формы лобной пазухи.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры фронтита:

- Определение степени экссудативного воспаления по плотности и распределению затемнения.

- Выявление уровня жидкости с точным измерением его высоты и локализации.

- Анализ толщины и равномерности утолщения слизистой оболочки с определением распространённости процесса.

- Определение состояния костных перегородок и рельефа стенок пазухи с выявлением признаков хронических изменений.

- Косвенная оценка проходимости лобно-носового канала и функции дренажа пазухи.

Диагностические ограничения

Рентген имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты фронтита:

- Отсутствие визуализации мягкотканных структур и состояния слизистой оболочки на клеточном уровне без КТ или эндоскопии.

- Невозможность оценки характера экссудата (серозный, гнойный, полипозный) и наличия внутрипазушных полипов.

- Ограниченная чувствительность при частичном утолщении слизистой оболочки без экссудативного компонента.

- Снижение информативности при наложении костных структур черепа или при технических артефактах съёмки.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии фронтальных пазух в лобно-носовой и боковой проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,04 до 0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Волков, А. Г. Дополнительные возможности для уменьшения ошибок в рентгенологической диагностике фронтитов / А.Г. Волков, О.В. Краснопольский // Сб.матер.мед.науч.-практ.конф, посв. 80-летию горбольницы №1. - Ростов н/Д, 2002. - С. 31.

- Линденбратен Л.Д. Методика изучения рентгеновских снимков / Л.Д. Линденбратен.-М.: Медицина, 1971.-352 с.

- Волков А.Г. Предпосылки формирования фронтита. Диагностика и лечение заболевания: Дисс. . докт. мед. наук/ А.Г. Волков.-СПб., 1992.-272 с.

- Цецарский Б.М. Метод диагностики и лечения фронтитов / Б.М. Цецарский, А.О. Гюсан // Матер, к зональн. научно-практ. конф. оторинолар. и выездн. научн. сессии / МНИИ уха, горла и носа.-М., 1987.-С. 117-119.

- Шеврыгин Б.В. Фронтит и его осложнения / Б.В. Шеврыгин, В.И. Сигарев.-М.: 1997.-59 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ