Рентген в диагностике гемисинусита

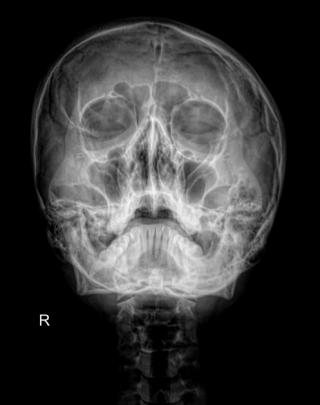

Рентгенографическая визуализация при гемисинусите проводится с использованием рентгенографии околоносовых пазух в прямой (лобно-носовой по Колдвеллу), подбородочно-носовой (проекция Ватерса) и боковой проекциях. Цель исследования — выявление прямых признаков воспалительного поражения одной группы околоносовых пазух (гайморовой, лобной, решётчатого лабиринта или основной пазухи), оценка степени экссудативного наполнения, утолщения слизистой оболочки, блокирования соустьев и вовлечения костных структур.

Рентгенографическая визуализация при гемисинусите проводится с использованием рентгенографии околоносовых пазух в прямой (лобно-носовой по Колдвеллу), подбородочно-носовой (проекция Ватерса) и боковой проекциях. Цель исследования — выявление прямых признаков воспалительного поражения одной группы околоносовых пазух (гайморовой, лобной, решётчатого лабиринта или основной пазухи), оценка степени экссудативного наполнения, утолщения слизистой оболочки, блокирования соустьев и вовлечения костных структур.

Рентгенография выявляет следующие признаки гемисинусита:

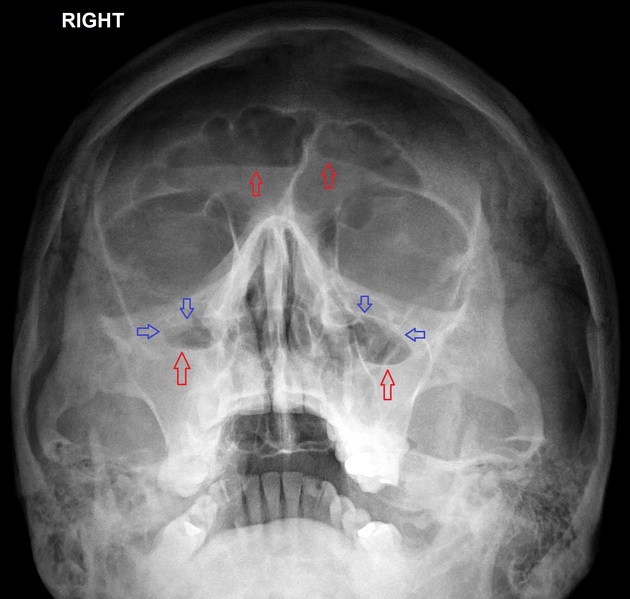

Гомогенное затемнение поражённой околоносовой пазухи с отсутствием воздушной прозрачности, отчётливо видимое в лобно-носовой и подбородочно-носовой проекциях.

Горизонтальный уровень жидкости в полости пазухи, формирующий симптом «уровня жидкости» и указывающий на экссудативный процесс.

Диффузное или ограниченное утолщение слизистой оболочки, визуализируемое как кольцевидное сужение просвета пазухи.

Затемнение клеток решётчатого лабиринта на поражённой стороне с потерей трабекулярной структуры, особенно заметное в боковой проекции.

Сужение или блокирование соустья пазухи (среднего носового хода), косвенно выявляемое по отсутствию аэрации и изменению конфигурации верхнечелюстной пазухи.

Диагностические преимущества

Рентгенограмма даёт возможность детально визуализировать следующие диагностические параметры:

- Оценка степени экссудативного или катарального воспаления по плотности и характеру затемнения в полости пазухи.

- Определение наличия и уровня жидкости с точным измерением высоты горизонтального уровня.

- Анализ состояния слизистой оболочки пазух с оценкой равномерности и толщины утолщения.

- Выявление изменений трабекулярной структуры решётчатого лабиринта и вовлечения нескольких анатомических отделов на одной стороне.

- Фиксация степени блокирования соустья, включая косвенную оценку функции дренажа и вентиляции околоносовых пазух.

Диагностические ограничения

Метод имеет ряд ограничений, и с его помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Отсутствие возможности оценки мягкотканных изменений за пределами костных структур, включая распространение воспаления в орбиту или мягкие ткани лица.

- Невозможность дифференциации характера экссудата (серозный, гнойный, полипозный) без дополнительных методов, например КТ или эндоскопии.

- Ограниченная визуализация малых структур, включая ячейки решётчатого лабиринта, из-за наложения костных теней.

- Снижение чувствительности при частичном утолщении слизистой оболочки, не сопровождающемся экссудативным компонентом и уровнем жидкости.

- Присутствует лучевая нагрузка: при выполнении рентгенографии околоносовых пазух в трёх проекциях суммарная эффективная доза составляет от 0,04 до 0,1 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Абелев Г.И. Воспаление/ Соросовский образовательный журнал.-1996.-№ 10.-С.28-32.

- Абдулкеримов Х.Т. Современные тенденции в лечении синуситов / ХТ.Абдулкеримов, Р.С.Давыдов, А.В. Пыхтеев //Рос.ринология.-2005.-№2,-С.124.

- Ковачев В.И., Апряткина В.М. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений Лор-органов / Под ред. А.Н. Кишковского. Л., 1980. - 182с.

- Денкер А. Воспалительные заболевания носа. / Учебник болезней уха, верхних дыхательных путей и полости рта / А. Денкер, В. Альбрехт.- Д., 1936.- 548 с.

- К диагностике и врачебной тактике при осложненных синуситах / Г.М. Григорьев, Н.С. Загайнова, И.А. Ноговицын, И.М. Тушнолобов // Рос. ринология.- 1998. №2. - С.37.

- Гольдберг Б.Е. Некоторые вопросы рентгеноанатомии пазух //Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1963. ~ №2.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ