Рентген в диагностике острого гайморита

Рентгенологическое обследование околоносовых пазух при подозрении на острый гайморит проводится для оценки степени воспалительного процесса и определения уровня жидкости в верхнечелюстных синусах. Наиболее часто применяется прямая и боковая проекция при визировании околоносовых пазух, включая снимки в подбородочно-лобной и носоподбородочной позициях. Исследование направлено на выявление анатомических признаков, свидетельствующих о воспалении слизистой оболочки и накоплении экссудата.

Рентгенологическое обследование околоносовых пазух при подозрении на острый гайморит проводится для оценки степени воспалительного процесса и определения уровня жидкости в верхнечелюстных синусах. Наиболее часто применяется прямая и боковая проекция при визировании околоносовых пазух, включая снимки в подбородочно-лобной и носоподбородочной позициях. Исследование направлено на выявление анатомических признаков, свидетельствующих о воспалении слизистой оболочки и накоплении экссудата.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

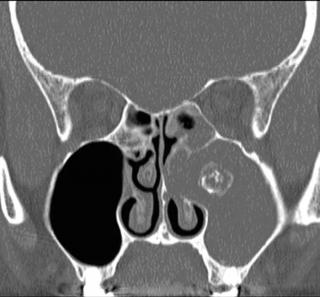

Отмечается снижение пневматизации верхнечелюстной пазухи с равномерным затемнением её просвета, что соответствует воспалительному инфильтрату слизистой оболочки.

Определяется горизонтальный уровень жидкости в просвете пазухи, формирующий чёткую линию мениска, что указывает на наличие экссудата.

Фиксируется утолщение слизистой оболочки более 4 мм вдоль костных стенок синуса, особенно по дну и медиальной стенке, что свидетельствует о воспалительном отёке.

В некоторых случаях визуализируется частичное затемнение одной или обеих пазух с сохранением участков воздушного просвета, характерное для катаральной формы гайморита.

Выявляется гиперпневматизация соседних околоносовых структур (лобных или решётчатых ячеек) при компенсаторных изменениях.

Визуализируется искривление носовой перегородки и гипертрофия носовых раковин как предрасполагающие анатомические факторы.

Диагностические преимущества

- Позволяет выявить наличие экссудата и определить уровень жидкости в полости верхнечелюстной пазухи, что подтверждает диагноз экссудативного гайморита.

- Обеспечивает визуализацию утолщения слизистой оболочки, что даёт представление о степени воспаления и его локализации.

- Проводится оценка симметричности воздушности пазух и выявление одностороннего или двустороннего процесса.

- Выявляются сопутствующие анатомические отклонения, такие как деформация перегородки носа или гипертрофия носовых раковин, способствующие нарушению дренажа.

- Позволяет дифференцировать острый процесс от хронического, особенно при наличии участков кальцификации или фиброза.

Диагностические ограничения

- Мягкотканевые структуры, включая слизистую оболочку и тонкие сосуды, отображаются ограниченно, что снижает чувствительность метода при лёгком воспалении.

- Невозможно точно оценить степень воспаления в решётчатых и клиновидных синусах из-за перекрытия костными структурами.

- Дифференцировать слизистый отёк от гнойного экссудата на рентгенограмме не удаётся, что требует клинической корреляции.

- Слабые очаги воспаления без утолщения слизистой или без экссудата могут не отображаться, особенно в начальной фазе заболевания.

- Лучевая нагрузка при стандартной рентгенографии околоносовых пазух составляет в среднем от 0,01 до 0,03 мЗв.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Пискунов С.З., Пискунов Г.З. и соавт. Проблема общего и местного консервативного лечения острого и хронического гайморита.//Рос .рино л.-1994.-№ 1 .-с. 5-13.

- Сагалович Б.М. Патофизиологические закономерности формирования воспалительного процесса и их роль в патогенезе оториноларингологических заболеваний.//Восп. заболевания уха и верх. дых. путей.-м.,1983.-с.3.

- Крюков А.И., Страчунский Л.С. Острый бактериальный гайморит: современные подходы к диагностике и антибактериальной терапии в амбулаторных условиях.//Клинич. микробиология и антимикробная химиотерапия.-2002.

- Храппо Н.С. Терминологические аспекты спорных вопросов в оториноларингологии.//Вестн. оториноларин.-2001.-№5.-с.6.

- Цыганов А. И. Гайморит. / А. И. Цыганов, А. Т. Костышин. Киев: 1982. - 128 с.

- Файзуллин М.Х. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений придаточных полостей носа. М.: Медгиз, 1969. - 212 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ