Рентген в диагностике пиелоэктазии

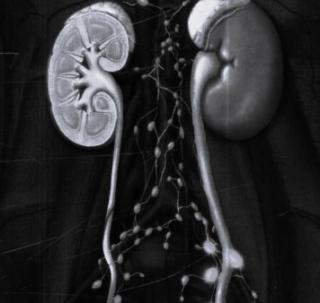

Рентгенография при подозрении на пиелоэктазию проводится в прямой и боковой проекциях, с обязательным применением экскреторной урографии для контрастной визуализации чашечно-лоханочной системы. Обзорный режим позволяет оценить наличие кальцинатов и топографию мочевых путей, а урографическое исследование выявляет расширение лоханок, степень накопления и эвакуации контрастного вещества. В ряде случаев проводится ретроградная урография для уточнения характера и уровня нарушения оттока мочи.

Рентгенография при подозрении на пиелоэктазию проводится в прямой и боковой проекциях, с обязательным применением экскреторной урографии для контрастной визуализации чашечно-лоханочной системы. Обзорный режим позволяет оценить наличие кальцинатов и топографию мочевых путей, а урографическое исследование выявляет расширение лоханок, степень накопления и эвакуации контрастного вещества. В ряде случаев проводится ретроградная урография для уточнения характера и уровня нарушения оттока мочи.

Рентген выявляет следующие анатомические признаки:

Расширение почечной лоханки с чёткими округлыми контурами и задержкой контрастного вещества является основным признаком пиелоэктазии.

Чашечки визуализируются как удлинённые и деформированные структуры, особенно при сопутствующем повышении внутрилоханочного давления.

Замедление оттока контраста из лоханки в мочеточник формирует симптом «вяло стекающей струи», характерный для функциональной или анатомической обструкции.

Наличие умеренного расширения чашечно-лоханочной системы при отсутствии дилатации мочеточника указывает на начальную стадию процесса или вариант нормы.

При повторных исследованиях выявляется стойкость изменений, а в случаях прогрессирования — усиление расширения и снижение экскреторной функции почки.

Диагностические преимущества

Рентгенологическое исследование позволяет детально визуализировать следующие диагностические параметры пиелоэктазии:

- Степень расширения лоханки и чашечек чётко фиксируется при контрастном исследовании, что даёт возможность количественно оценить выраженность пиелоэктазии.

- Динамика накопления и эвакуации контрастного вещества позволяет различать пассивную дилатацию от обструктивных форм расширения, связанных с нарушением оттока.

- Контуры лоханочной системы, их симметричность и форма указывают на наличие вторичных изменений и позволяют проводить дифференциальную диагностику с другими видами нефропатий.

- Ретроградная урография, проведённая при неэффективной экскреторной фазе, уточняет уровень препятствия и структуру дистального отдела мочевых путей.

Диагностические ограничения

Рентгенографическая визуализация имеет ряд ограничений, и с её помощью не всегда удаётся точно визуализировать следующие аспекты:

- Изменения в паренхиме почки, включая степень её истончения, воспаление или очаговую атрофию, остаются за пределами оценки при стандартной рентгенографии.

- Функциональное состояние почечной гемодинамики, включая перфузию и фильтрационную активность, не может быть определено без дополнительных методов.

- Лёгкие формы пиелоэктазии, особенно при интермиттирующем течении, могут быть не выявлены, если исследование проводится вне фазы расширения.

- Лучевая нагрузка при экскреторной урографии составляет от 2 до 4 мЗв и зависит от количества фаз визуализации, массы тела пациента и объёма контраста.

Бесплатный телефон по России: +7(800)300-98-12

Список литературы:

- Лолаева Б.М., Джелиев И.Ш. Диагностика врожденной патологии почек у детей раннего возраста. Вестник ВолгГМУ. 2020.

- Сторожева К.Д., Перевозчикова М.А., Семукова А.А. Пиелоэктазия // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – № 5-3. – С. 122-125.

- Гельдт В.Г., Донгак А.А. Пиелоэктазия новорожденных и грудных детей. //Детская хирургия. 2000. - № 2. - С. 41-44.

- Дерюгина Л.А., Куликова Т.Н., Долгов Б.В. Пренатальная пиелоэктазия: критерии выбора диагностической тактики // Детская хирургия. - М., 2005. - № 2.

- Ткаченко А.П. Пиелоэктазия у детей клиника, диагностика и лечение: Автореф. дисс. . канд. мед. наук / Москва, 1985. - С. 15-21.

- Юдин Я.Б., Ткаченко Д.П. Клиника, диагностика и лечение пиелоэктазии у детей. // Кемерово, 1988. 109 с.

Информационные статьи о диагностике

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ НА МРТ И КТ